- Публикатор: Виталий Лейбин (Leybin)

- Текст: Дмитрий Беляков

- Фото: Дмитрий Беляков

«Репортёр» публикует первую часть репортажа нашего корреспондента Дмитрия Белякова о людях, спасающих других людей под ракетными обстрелами и авиаударами — о врачах больницы города Степанакерт. Они говорят о трудном, порой невозможно жестком выборе, который им ежедневно приходится совершать, о том, можно ли привыкнуть к смерти, а также на что они надеются, несмотря на окружающие безнадегу и смерть

Продолжение репортажа: "Медицинская передовая"

Аида Марутян (в красном комбинезоне), старшая медсестра республиканского медицинского центра (больницы) города Степанакерт в составе реанимационной бригады борется за жизнь тяжелораненого солдата, доставленного с передовой.

Кровопотеря

27-е октября 2020 года. Зеленые окна медицинского центра — в белых косых крестах. Хрупкая защита стекол при обстрелах. В окна брызжет янтарный поток солнечных нитей. Тепло. На крыльце отделения скорой и неотложной помощи не протолкнуться. Лавируя между баррикадами мешков с песком, перешагивая через стопки заляпанных кровью носилок, плотные группы хмурых ополченцев в пропотевших комках эмоционально о чем-то спорят друг с другом. Звучит короткое распоряжение, заросшие седой щетиной дяди сосредоточенно отсоединяют магазины и разряжают автоматы перед входом: в больницу пускают только безоружных. Выбрав самого молодого из толпы, солдаты дисциплинированно сдают ему калаши и «мухи» с пулеметами. Увешанный разнокалиберными стволами, будто новогодняя елка подарками, служивый растерянно шатается по залитому солнцем двору в поисках укромного местечка, где можно было бы присесть с этакой грудой железа.

Разоружившись, рослые, как на подбор, устрашающего вида верзилы парадоксально робко, буквально на цыпочках проскальзывают через просторный квадрат больничного холла, опасливо косясь в сторону ресепшен. Из-за стойки, по-наполеоновски сложив пухлые руки на выдающейся груди, на них грозно взирает облаченная в нежно-розовый комбинезон медсестра со смуглым недовольным лицом; медицинская маска сползла на залитый потом подбородок, волосы растрепаны, подведенные карандашом брови вздыблены домиком.

Мимо от холла к лифту через темный коридор бегут санитары в одинаковых цвета морской волны медицинских костюмах с коротким рукавом. Тихо, однозвучно тарахтит каталка с безжизненным телом на ней, воздух треплет длинную белую полоску пластыря, фиксирующего эндотрахеальную трубку. Спина фельдшера напряженно согнута, руки стискивают мешок Амбу (механическое ручное устройство для искусственной вентиляции легких. — «Репортер»). Каталка плавно разворачивается в проеме грузового лифта. Из-под грубого серо-коричневого солдатского одеяла некрасиво торчит смугло-черная волосатая нога. Худая узкая ладонь медсестры торопливо подворачивает край шерстяного полотна под голую пятку. Скользит зеркально-гладкая дверь кабины; непреклонный жест поднятой руки, упирающейся мне в грудь, сосредоточенный взгляд санитара: «С нами в подвал нельзя! Воспользуйтесь лестницей…»

— Ерек-чёрс*! (По-армянски «три-четыре». — «Репортер».)

Восемь сильных рук одновременно приподнимают раненого с носилок и бережно перекладывают на каталку.

— Напиши: открытая обширная ЧМТ (черепно-мозговая травма. — «Репортер»). Острая кровопотеря, добавь! — недовольно, сквозь зубы, инструктирует седоватый, лет пятидесяти пяти врач юную медсестру в голубом комбинезоне с синеньким планшетом в руках. Худенькая мелкая девчонка вздыхает и, горестно морща лоб, старательно записывает, попутно с кем-то переговариваясь по рации и бесцеремонно отодвигая в сторону вояку баскетбольного роста, который испуганно отпрыгивает и в поклоне лепечет извинения, крепко прижимая к сердцу ладонь шириной со снегоуборочную лопату.

В сортировочной над раненым пятеро: женщина — анестезиолог-реаниматолог, фельдшер, медсестра и два санитара. На стене, почти под потолком, часто подмигивает зеленым и оранжевым широкий монитор. Там ответы на все вопросы: давление, пульс, частота дыхания, кардиограмма… Раненый с большой кровопотерей вследствие тяжелого осколочного в голову поступил с остановкой сердца, и кардиограмма его представляет собой горизонтальную нитку со светящейся точкой на кончике. Все усилия бригады медиков направлены на то, чтобы успешно провести сердечно-легочную реанимацию и «завести» солдатское сердце.

27-е октября 2020 года. Зеленые окна медицинского центра — в белых косых крестах. Хрупкая защита стекол при обстрелах. В окна брызжет янтарный поток солнечных нитей. Тепло. На крыльце отделения скорой и неотложной помощи не протолкнуться. Лавируя между баррикадами мешков с песком, перешагивая через стопки заляпанных кровью носилок, плотные группы хмурых ополченцев в пропотевших комках эмоционально о чем-то спорят друг с другом. Звучит короткое распоряжение, заросшие седой щетиной дяди сосредоточенно отсоединяют магазины и разряжают автоматы перед входом: в больницу пускают только безоружных. Выбрав самого молодого из толпы, солдаты дисциплинированно сдают ему калаши и «мухи» с пулеметами. Увешанный разнокалиберными стволами, будто новогодняя елка подарками, служивый растерянно шатается по залитому солнцем двору в поисках укромного местечка, где можно было бы присесть с этакой грудой железа.

Разоружившись, рослые, как на подбор, устрашающего вида верзилы парадоксально робко, буквально на цыпочках проскальзывают через просторный квадрат больничного холла, опасливо косясь в сторону ресепшен. Из-за стойки, по-наполеоновски сложив пухлые руки на выдающейся груди, на них грозно взирает облаченная в нежно-розовый комбинезон медсестра со смуглым недовольным лицом; медицинская маска сползла на залитый потом подбородок, волосы растрепаны, подведенные карандашом брови вздыблены домиком.

Мимо от холла к лифту через темный коридор бегут санитары в одинаковых цвета морской волны медицинских костюмах с коротким рукавом. Тихо, однозвучно тарахтит каталка с безжизненным телом на ней, воздух треплет длинную белую полоску пластыря, фиксирующего эндотрахеальную трубку. Спина фельдшера напряженно согнута, руки стискивают мешок Амбу (механическое ручное устройство для искусственной вентиляции легких. — «Репортер»). Каталка плавно разворачивается в проеме грузового лифта. Из-под грубого серо-коричневого солдатского одеяла некрасиво торчит смугло-черная волосатая нога. Худая узкая ладонь медсестры торопливо подворачивает край шерстяного полотна под голую пятку. Скользит зеркально-гладкая дверь кабины; непреклонный жест поднятой руки, упирающейся мне в грудь, сосредоточенный взгляд санитара: «С нами в подвал нельзя! Воспользуйтесь лестницей…»

В спину колотится настойчивый дерзкий звук автомобильного клаксона. Скрежет тормозов. Резкий стук дверцы. Охрипший бас:

— Носилки-и-и!! Давай, бего-о-ом… (И что-то про чью-то мать.)

Дробный топот ног. Из раздолбанной «таблетки» (военный санитарный автомобиль. — «Репортер») с треснутым лобовым стеклом и косо намалеванным на дверце белым крестиком выталкивают тело, завернутое в оранжево-серый пододеяльник. Запрокинутая коротко стриженная голова, залитая кровью шея, покрытое царапинами лицо воскового цвета, за правым ухом и на затылке — несколько глубоких черных зарубок. Расталкивая зевак, к носилкам пробираются фельдшер с реаниматологом. Обменявшись несколькими фразами с сопровождавшим раненого санитаром, фельдшер берется за висящую на шее рацию. Откуда-то материализуются врач и анестезиолог с каталкой, на которой громоздится компактный, размером с маленький телевизор, аппарат ИВЛ.

— Носилки-и-и!! Давай, бего-о-ом… (И что-то про чью-то мать.)

Дробный топот ног. Из раздолбанной «таблетки» (военный санитарный автомобиль. — «Репортер») с треснутым лобовым стеклом и косо намалеванным на дверце белым крестиком выталкивают тело, завернутое в оранжево-серый пододеяльник. Запрокинутая коротко стриженная голова, залитая кровью шея, покрытое царапинами лицо воскового цвета, за правым ухом и на затылке — несколько глубоких черных зарубок. Расталкивая зевак, к носилкам пробираются фельдшер с реаниматологом. Обменявшись несколькими фразами с сопровождавшим раненого санитаром, фельдшер берется за висящую на шее рацию. Откуда-то материализуются врач и анестезиолог с каталкой, на которой громоздится компактный, размером с маленький телевизор, аппарат ИВЛ.

— Ерек-чёрс*! (По-армянски «три-четыре». — «Репортер».)

Восемь сильных рук одновременно приподнимают раненого с носилок и бережно перекладывают на каталку.

— Напиши: открытая обширная ЧМТ (черепно-мозговая травма. — «Репортер»). Острая кровопотеря, добавь! — недовольно, сквозь зубы, инструктирует седоватый, лет пятидесяти пяти врач юную медсестру в голубом комбинезоне с синеньким планшетом в руках. Худенькая мелкая девчонка вздыхает и, горестно морща лоб, старательно записывает, попутно с кем-то переговариваясь по рации и бесцеремонно отодвигая в сторону вояку баскетбольного роста, который испуганно отпрыгивает и в поклоне лепечет извинения, крепко прижимая к сердцу ладонь шириной со снегоуборочную лопату.

В сортировочной над раненым пятеро: женщина — анестезиолог-реаниматолог, фельдшер, медсестра и два санитара. На стене, почти под потолком, часто подмигивает зеленым и оранжевым широкий монитор. Там ответы на все вопросы: давление, пульс, частота дыхания, кардиограмма… Раненый с большой кровопотерей вследствие тяжелого осколочного в голову поступил с остановкой сердца, и кардиограмма его представляет собой горизонтальную нитку со светящейся точкой на кончике. Все усилия бригады медиков направлены на то, чтобы успешно провести сердечно-легочную реанимацию и «завести» солдатское сердце.

Реанимационная бригада больницы города Степанакерт борется за жизнь тяжелораненого солдата, доставленного с передовой.

Почти двадцать пять минут врачи надеются восстановить сердечную деятельность и кровообращение у раненого. Но – я слышу, как один из них констатирует вслух: агональное дыхание… судороги… утрата реакции зрачков… ушёл… он ушёл…

— Интубировали уже? А что кололи?

— Атропин, адреналин, допамин, — быстро рапортует реаниматологу медсестра.

— Норадреналин кололи?

— Нет…

— Делайте! А кто вазофикс так поставил? Вы катетер как зафиксировали? Эх…

Суетящиеся руки. Одна манипуляция сменяет другую. После интубации — искусственная вентиляция легких, затем непрямой массаж сердца.

— Дефибриллятор готовьте… Разряд!

За строем спин медиков я не вижу стола с раненым. Слышу взволнованные голоса, всплески импульсных разрядов. В углу громко пиликает и пульсирует дисплей электрокардиографической системы. Рядом шумно «дышит» аппарат ИВЛ.

Почти двадцать пять минут врачи надеются восстановить сердечную деятельность и кровообращение у раненого. Но — я слышу, как один из них констатирует вслух: агональное дыхание… судороги… утрата реакции зрачков… ушел… он ушел… геморрагический шок… ну, все…

Сползает по стенке маленькая медсестра в голубом. Неодобрительный взгляд анестезиолога. Несколько беспокойных рук накрывают бездыханное тело оранжево-серым пододеяльником, отключают медицинские системы контроля, огораживают каталку с лежащим на ней трупом белой ширмой: в сортировочную занесли очередного раненого солдата. Он в сознании. Предстоит борьба за его жизнь.

Коробка с личными вещами

Мобильник звонит и вибрирует не умолкая. На дисплейчике — русскими буквами, крупно: ОТЕЦ.

— Пятый раз звонит… Шестой раз уже!

В ответ на мой вопросительный взгляд медсестра бросает:

— Я не имею права! Это делает врач. Сообщает о таких… о таком, обо всем этом…

Медсестра прикрывает ладонью рот и сокрушенно качает головой. Пальцы нервно теребят край прозрачного пакетика, в котором лежат зажигалка, две пачки сигарет, бумажная иконка и военный билет: Роман Исаханян… армия обороны… имеются жена, сын, дочка… Снова пищит мобильник. Одно за другим поступают сообщения: «Рома, позвони, сынок…»

Женская рука берет телефон, нажимает на красную кнопку «отмена», отключает звук и кладет сотовый в полиэтиленовый конверт, который отправляется в большую картонную коробку. В ней личные вещи солдатиков. В основном погибших, но иногда и раненых. Военные билеты, паспорта, часы, зажигалки, солдатские ремни, погоны, шевроны. Их десятки… Есть иконки, крестики с образками. А еще банковские карты, записные книжки и множество фотографий. Вот то, что принадлежало раненому российскому журналисту Юрию Котенку: сувенирные магниты, деньги. На пятитысячных купюрах — кровь…

— Когда-то, я думаю, меня разыщут их родственники. Все разложено по пакетам, и каждый пакет подписан. Я Аида Марутян, старшая медсестра Нагорно-Карабахского республиканского медицинского центра. Родилась вообще-то в Баку… Я отвечаю за средний и младший медперсонал, за качество их работы. Обеспечиваю медикаментами все отделение, слежу, как кому помочь, и когда тяжелые больные, помогаю — на интубацию, в реанимацию. В подчинении у меня 33 человека. Мы, медсестры, — помощники анестезиологов, ну, я конкретно. Я всегда рядом. Могу заменить любого, проблем нет. Я военный универсал. Бывает, за помощника анестезиолога управляюсь, а бывает, на наркозе стою или при интубации тяжелого больного. Могу зайти в перевязочную — сделать перевязку, систему поставить — внутривенный катетер. Мы все должны уметь друг друга заменять, независимо от того, старшая я, не старшая…

Мобильник звонит и вибрирует не умолкая. На дисплейчике — русскими буквами, крупно: ОТЕЦ.

— Пятый раз звонит… Шестой раз уже!

В ответ на мой вопросительный взгляд медсестра бросает:

— Я не имею права! Это делает врач. Сообщает о таких… о таком, обо всем этом…

Медсестра прикрывает ладонью рот и сокрушенно качает головой. Пальцы нервно теребят край прозрачного пакетика, в котором лежат зажигалка, две пачки сигарет, бумажная иконка и военный билет: Роман Исаханян… армия обороны… имеются жена, сын, дочка… Снова пищит мобильник. Одно за другим поступают сообщения: «Рома, позвони, сынок…»

Женская рука берет телефон, нажимает на красную кнопку «отмена», отключает звук и кладет сотовый в полиэтиленовый конверт, который отправляется в большую картонную коробку. В ней личные вещи солдатиков. В основном погибших, но иногда и раненых. Военные билеты, паспорта, часы, зажигалки, солдатские ремни, погоны, шевроны. Их десятки… Есть иконки, крестики с образками. А еще банковские карты, записные книжки и множество фотографий. Вот то, что принадлежало раненому российскому журналисту Юрию Котенку: сувенирные магниты, деньги. На пятитысячных купюрах — кровь…

— Когда-то, я думаю, меня разыщут их родственники. Все разложено по пакетам, и каждый пакет подписан. Я Аида Марутян, старшая медсестра Нагорно-Карабахского республиканского медицинского центра. Родилась вообще-то в Баку… Я отвечаю за средний и младший медперсонал, за качество их работы. Обеспечиваю медикаментами все отделение, слежу, как кому помочь, и когда тяжелые больные, помогаю — на интубацию, в реанимацию. В подчинении у меня 33 человека. Мы, медсестры, — помощники анестезиологов, ну, я конкретно. Я всегда рядом. Могу заменить любого, проблем нет. Я военный универсал. Бывает, за помощника анестезиолога управляюсь, а бывает, на наркозе стою или при интубации тяжелого больного. Могу зайти в перевязочную — сделать перевязку, систему поставить — внутривенный катетер. Мы все должны уметь друг друга заменять, независимо от того, старшая я, не старшая…

Персонал отделения скорой и неотложной помощи больницы города Степанакерт принимает раненых солдат, доставленных с передовой. Ежедневно в больницу доставляют десятки пострадавших гражданских и военных, которых после стабилизации эвакуируют в Ереван.

Сортировка

— …Я в восемьдесят девятом году закончила медицинское училище здесь, в Степанакерте, и была медсестрой общего профиля. Но когда началась война, в мае 1992-го сама пришла в госпиталь, организованный Валерием Марутяном, моим свекром. Валерий Ервандович был основателем военно-полевой медицины у нас в Арцахе, с 1992 года — начальник медицинской службы в республике и заслуженный врач. Он тогда собирал команду: хирургов, анестезиологов, сестер, санитарок, которые составили костяк нашей военной медицины. Мой муж Артур — хирург общего профиля. Он так же, как и отец, прошел войну в 90-х. Да и все мы работали тогда вместе. Так что совершенно неудивительно, что я погрузилась в военно-полевую медицину.

Основная сложность для гражданского врача в этом случае — психологический фактор. Как себя настроить, суметь правильно оценить ситуацию, суметь в такой ситуации работать, грамотно применить свои навыки. Не сломаться. Многим казалось, что это легко. Нет, всякое бывало — и руки тряслись, и сознание люди теряли, и в панику впадали.

Самое жесткое — сортировка. Морально тяжело было, потому что Валерий Ервандович нам говорил — тогда еще нас мало было, и врачей, и медсестер: учитесь правильно сортировать раненых, чтобы брать на стол того, кто выживет, а не кого попало. Возьмете на стол не того, и он умрет, а другой, пока вы теряли время, тоже умрет, и вместо одного трупа будет два! Случались дни, когда раненых был просто поток, и не к каждому кто-то подходил. Может, и врачей не хватало подойти оценить ситуацию. Мы, медсестры, стояли на сортировке, осматривали, докладывали, кого положить на реанимационный стол первым. Фактически это значило: кому жить, кому умереть. Кому первому на стол, кому — на тот свет. Мы не выдерживали иногда: кто-то плакал, истерил, срывался… Валерий Ервандович нас ругал. Но благодаря такой беспощадной сортировке ты спасаешь другую жизнь… или теряешь две. Ты должен сам себе сказать: этого человека все равно нельзя спасти. Да, вот так. Тогда для него делаешь то, что можешь. Обезболиваешь, или можно попытаться остановить кровотечение, но… знаете, они обычно быстро уходят. Иногда, бывало, привозят, а полтела нет. Только половина туловища! Таза и ног нет, кишечник висит, а человек говорит еще с тобой. Одна-две минуты — и он умирает. Что там сделаешь? Ничего!

— …Я в восемьдесят девятом году закончила медицинское училище здесь, в Степанакерте, и была медсестрой общего профиля. Но когда началась война, в мае 1992-го сама пришла в госпиталь, организованный Валерием Марутяном, моим свекром. Валерий Ервандович был основателем военно-полевой медицины у нас в Арцахе, с 1992 года — начальник медицинской службы в республике и заслуженный врач. Он тогда собирал команду: хирургов, анестезиологов, сестер, санитарок, которые составили костяк нашей военной медицины. Мой муж Артур — хирург общего профиля. Он так же, как и отец, прошел войну в 90-х. Да и все мы работали тогда вместе. Так что совершенно неудивительно, что я погрузилась в военно-полевую медицину.

Основная сложность для гражданского врача в этом случае — психологический фактор. Как себя настроить, суметь правильно оценить ситуацию, суметь в такой ситуации работать, грамотно применить свои навыки. Не сломаться. Многим казалось, что это легко. Нет, всякое бывало — и руки тряслись, и сознание люди теряли, и в панику впадали.

Самое жесткое — сортировка. Морально тяжело было, потому что Валерий Ервандович нам говорил — тогда еще нас мало было, и врачей, и медсестер: учитесь правильно сортировать раненых, чтобы брать на стол того, кто выживет, а не кого попало. Возьмете на стол не того, и он умрет, а другой, пока вы теряли время, тоже умрет, и вместо одного трупа будет два! Случались дни, когда раненых был просто поток, и не к каждому кто-то подходил. Может, и врачей не хватало подойти оценить ситуацию. Мы, медсестры, стояли на сортировке, осматривали, докладывали, кого положить на реанимационный стол первым. Фактически это значило: кому жить, кому умереть. Кому первому на стол, кому — на тот свет. Мы не выдерживали иногда: кто-то плакал, истерил, срывался… Валерий Ервандович нас ругал. Но благодаря такой беспощадной сортировке ты спасаешь другую жизнь… или теряешь две. Ты должен сам себе сказать: этого человека все равно нельзя спасти. Да, вот так. Тогда для него делаешь то, что можешь. Обезболиваешь, или можно попытаться остановить кровотечение, но… знаете, они обычно быстро уходят. Иногда, бывало, привозят, а полтела нет. Только половина туловища! Таза и ног нет, кишечник висит, а человек говорит еще с тобой. Одна-две минуты — и он умирает. Что там сделаешь? Ничего!

Как это всё закончить? Мы ждем вмешательства других стран. Мы все ещё надеемся, что Россия протянет руку помощи армянам. Мы ждем миротворцев. Нам дипломаты нужны. Опытные.

Это страшно было — первая война… Самый первый опыт столкновения с военной медициной был страшным. Первые сутки, первое дежурство, первая смерть. Это молодой парень был, доброволец. Потеряли его в реанимации. Он тяжелый был. Я проплакала несколько часов, у меня был комплекс вины, хотя я не была виновата в том, что мы его не спасли… Послушайте, я, молодая девочка, медсестра из лаборатории, пришла в госпиталь и в принципе ничего не знала. И когда у меня Марутян спросил: «Куда ты хочешь?», то я уверенно сказала, что хочу в реанимацию. И пошла — хотя не готова была ко всему.

Постепенно я мобилизовалась. Но сказать, что потом привыкаешь к смерти, не могу. Когда знаешь, что брат на передовой, другие близкие, друзья… Нас было мало, все друг друга знали. Нормальному человеку к смерти другого человека невозможно привыкнуть.

Помню одного мальчика… Я в операционной была дежурной анестезисткой. Привезли мальчишку, гражданского, ему было всего лишь 14 лет. Он очень тяжелый был: огнестрельные сочетанные ранения в брюшную полость, в грудную клетку, но как горели его глаза! Мы сначала не понимали, откуда он. Может, из деревни какой-то, попал под обстрел? А оказалось, что мальчик тот несколько месяцев подряд регулярно таскал на себе боекомплект на передовую. Там было одно плохое место: машины не поднимались, а вся площадь простреливалась. Вот он и поставлял патроны, гранаты… В тот раз он и попал под пулемет, но, что главное, — у него глаза так горели! Он мне говорил: «Вы знаете, я успел! Успел все доставить им!» Умер он на операционном столе: привезли вечером, и фактически час он прожил. Но повторял и повторял: «Я успел!!» Это был девяносто-проклятый-второй год. Ашот, мой брат, погиб 24 августа 1992-го.

Постепенно я мобилизовалась. Но сказать, что потом привыкаешь к смерти, не могу. Когда знаешь, что брат на передовой, другие близкие, друзья… Нас было мало, все друг друга знали. Нормальному человеку к смерти другого человека невозможно привыкнуть.

Помню одного мальчика… Я в операционной была дежурной анестезисткой. Привезли мальчишку, гражданского, ему было всего лишь 14 лет. Он очень тяжелый был: огнестрельные сочетанные ранения в брюшную полость, в грудную клетку, но как горели его глаза! Мы сначала не понимали, откуда он. Может, из деревни какой-то, попал под обстрел? А оказалось, что мальчик тот несколько месяцев подряд регулярно таскал на себе боекомплект на передовую. Там было одно плохое место: машины не поднимались, а вся площадь простреливалась. Вот он и поставлял патроны, гранаты… В тот раз он и попал под пулемет, но, что главное, — у него глаза так горели! Он мне говорил: «Вы знаете, я успел! Успел все доставить им!» Умер он на операционном столе: привезли вечером, и фактически час он прожил. Но повторял и повторял: «Я успел!!» Это был девяносто-проклятый-второй год. Ашот, мой брат, погиб 24 августа 1992-го.

Я люблю тех, кто за мной

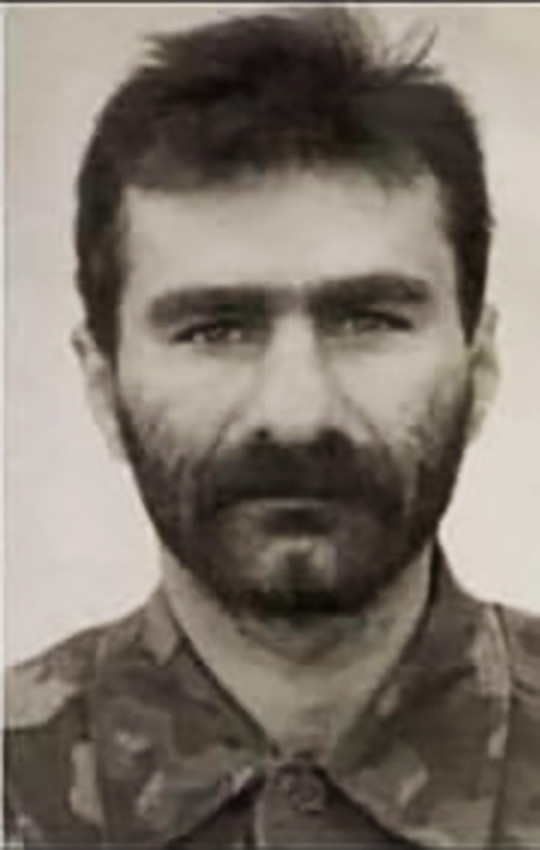

— Мой брат Ашот Гулян был одним из самых известных полевых командиров. Герой Арцаха, кавалер ордена Боевого креста. В Степанакерте есть парк его имени, там брату стоит памятник. Ашот командовал легендарной Первой ротой и погиб в бою за село Дрмбон в Мартакертском районе. Его позывным был «Бекор», что в переводе с армянского означает «осколок» — из-за множества осколочных ранений, полученных им в боях за Ходжалы, Гадрут, Дашалты, Лачин, Мартакерт и Шуши, в которую его рота вступила первой.

Это было страшно тяжелое время для армян, просто черные дни… Раненых КамАЗами привозили, «уралами» привозили, по восемьдесят-сто человек. Весь коридор был в крови, и носилок не хватало, и мест. Мы тогда выезжали в полевые госпитали операционными бригадами по четверо-пятеро. Один или два хирурга плюс анестезиолог, помощница-анестезистка и операционная сестра. Если было возможно, кто-то еще стоял на перевязке. Когда был где-то какой-то дом, работали там. В основном же все происходило в палатках. У нас была одна палатка — операционная, другая — перевязочная, еще приемно-сортировочная и реанимационная. Кого могли, перевозили на машинах, вертолетами. Бригады сменяли друг друга через месяц. Все всегда были добровольцами и могли отказаться, но таких случаев не помню.

Была последняя неделя лета. Я должна была ехать в Дрмбон, но Валерий Ервандович меня не послал. Я начала кричать: «Почему ты меня в резерве оставляешь? Так нечестно, моя смена!» Он говорит: «Там твой брат, и там сейчас мясорубка. И если что с ним… и ты там, рядом, — я себе этого не прощу. Вдвоем вы там быть не должны, это неправильно. Остаешься здесь…»

— Мой брат Ашот Гулян был одним из самых известных полевых командиров. Герой Арцаха, кавалер ордена Боевого креста. В Степанакерте есть парк его имени, там брату стоит памятник. Ашот командовал легендарной Первой ротой и погиб в бою за село Дрмбон в Мартакертском районе. Его позывным был «Бекор», что в переводе с армянского означает «осколок» — из-за множества осколочных ранений, полученных им в боях за Ходжалы, Гадрут, Дашалты, Лачин, Мартакерт и Шуши, в которую его рота вступила первой.

Это было страшно тяжелое время для армян, просто черные дни… Раненых КамАЗами привозили, «уралами» привозили, по восемьдесят-сто человек. Весь коридор был в крови, и носилок не хватало, и мест. Мы тогда выезжали в полевые госпитали операционными бригадами по четверо-пятеро. Один или два хирурга плюс анестезиолог, помощница-анестезистка и операционная сестра. Если было возможно, кто-то еще стоял на перевязке. Когда был где-то какой-то дом, работали там. В основном же все происходило в палатках. У нас была одна палатка — операционная, другая — перевязочная, еще приемно-сортировочная и реанимационная. Кого могли, перевозили на машинах, вертолетами. Бригады сменяли друг друга через месяц. Все всегда были добровольцами и могли отказаться, но таких случаев не помню.

Была последняя неделя лета. Я должна была ехать в Дрмбон, но Валерий Ервандович меня не послал. Я начала кричать: «Почему ты меня в резерве оставляешь? Так нечестно, моя смена!» Он говорит: «Там твой брат, и там сейчас мясорубка. И если что с ним… и ты там, рядом, — я себе этого не прощу. Вдвоем вы там быть не должны, это неправильно. Остаешься здесь…»

Не то чтобы я ненавидел тех,

которые впереди, но я очень сильно люблю тех, кто за мной

В ту страшную ночь я пошла домой, чтобы отоспаться: мы неделями не выходили из госпиталя. Бывало, приходишь в туфлях, потом через неделю-две вылезаешь — и видишь, что уже снег пошел. Мы не знали, что за время года! И вот пошла я поспать, но у меня в квартире холод был собачий, не топили же… Меня соседка позвала: иди, мол, ночуй у меня. Я заснула как убитая, и во сне слышу, что мое имя произносят, потом имя Ашота… У нас был сосед — работал в военкомате. Я спрашиваю: случилось что? Он говорит — нет, ничего не случилось. Ничего… Был час ночи. Я начала на него кричать: как так, ты же что-то говорил?! «Он ранен», — сосед выдавил из себя. И в час ночи… одна… я спустилась в наш полевой госпиталь. Все уже, оказывается, знали, но мне ничего не говорили. Я сделала Ашоту самую удобную кровать в реанимации. Думала: если он тяжелый, надо, чтобы… со всех сторон кто угодно мог к нему подойти. Я ждала, всю ночь ждала его… У кого ни спрошу — мне говорят, никто ничего не знает, ранен… И утром «таблетка» приехала. Фельдшер был наш, Лерник. Спрашиваю: чего же вы скорую не открываете? Постель Ашоту готова уже, выносите! Все молчат. Я разозлилась, пошла сама открыла двери — а там пусто. Я уже кричу: где мой Ашот?! Лерник меня обнял. И… я поняла, что его больше нет.

Про такие ранения говорят «несовместимое с жизнью». У Ашота были и каска, и бронежилет. Но стрелял снайпер. В шею. Повреждена была сонная артерия… Был мой брат «осколком», но пал от пули. Тяжело. Говорят, время лечит, но это неправда. Мой брат был жизнерадостным, мог сидеть и часами мультики смотреть, с детьми играть. Веселый, очень спокойный. Нормальный такой парень, который хотел жить, иметь много детей. Он хотел шесть сыновей и еще сколько угодно девочек между этими сыновьями. Назвать его жестоким никто бы не смог, он был очень добрым человеком и хорошим другом. Он не мстил — он защищал свою землю, свой народ. Он часто говорил: «Не то чтобы я ненавидел тех, которые впереди, но я очень сильно люблю тех, кто за мной». Ведь это разные вещи.

Про такие ранения говорят «несовместимое с жизнью». У Ашота были и каска, и бронежилет. Но стрелял снайпер. В шею. Повреждена была сонная артерия… Был мой брат «осколком», но пал от пули. Тяжело. Говорят, время лечит, но это неправда. Мой брат был жизнерадостным, мог сидеть и часами мультики смотреть, с детьми играть. Веселый, очень спокойный. Нормальный такой парень, который хотел жить, иметь много детей. Он хотел шесть сыновей и еще сколько угодно девочек между этими сыновьями. Назвать его жестоким никто бы не смог, он был очень добрым человеком и хорошим другом. Он не мстил — он защищал свою землю, свой народ. Он часто говорил: «Не то чтобы я ненавидел тех, которые впереди, но я очень сильно люблю тех, кто за мной». Ведь это разные вещи.

Если останутся еще живые

— Знаете, в Советском Союзе национальный вопрос не стоял. Мы в школе когда учились, у нас были и азербайджанцы, и дети из смешанных семей, все нормально жили. Но… была такая особенность: вот к этим ребятам, азербайджанцам, в дом мы не имели доступа. Все дети ко всем ходили в гости, кроме них. У нас две девочки были, одна азербайджанка, другая — метиска. У них дома мы ни разу не бывали, их родители не пускали. Когда мы уже начали взрослеть, лично я начала чувствовать напряжение. Девочку звали Салима; ее мать с нами вообще не разговаривала. Никто из нашего класса в этот дом ни разу не попал за все десять лет, пока мы учились. Мы даже не знали членов ее семьи, не представляли себе, какой у них дом… Еще был парень один, который даже после войны 90-х общался со всеми одноклассниками. Мы писали друг другу, а он чистый азербайджанец, и он тоже проклинал эту войну. Он со всеми дружил. Но после смерти брата я его тоже вычеркнула, не общалась: желания не было. Смерть Ашота стала рубежом.

Эта война отличается от войны 90-х. Тогда видели врага лицом к лицу. Тогда тоже была артиллерия и стреляли дальнобойные пушки, минометы, и тогда был «Град»; но сейчас никакая храбрость, никакая самоотверженность или умение владеть оружием уже не работают. Сейчас работает авиация и беспилотники. Ты можешь быть сильным, храбрым, умным, грамотным — и все это ни о чем. Тебя просто бомбят с воздуха. Да, война джойстиков.

Меня злит то, что они не дают нам спокойно жить в своем доме на своей земле. Мы только этого хотим — спокойно жить на своей земле. Мы хотим, чтобы наши ребята не гибли. Целые поколения у нас погибли. Это ребята 2000-го, 2001-го, 2002-го года рождения. Это ребята, которые должны были жить, мечтать, влюбляться, создавать семьи. На что же это похоже?

Не думаю, что у азербайджанцев лучше ситуация, чем у нас. Наверное, у них еще хуже. И так же страдает простой народ, дети из простых семей. Я уверена в этом — так просто ничего не бывает. Ведь и там дети власть имущих тоже на передовой не стоят. Из родни Алиева понятно, что никто не стоит. Мне кажется, если бы они были честными и их ребята тоже были бы на передовой, никто из них не захотел бы этой войны и не думал отнять кусок земли у армян.

Мы ждем вмешательства других стран. Мы все еще надеемся, что Россия протянет руку помощи армянам. Мы ждем миротворцев. Нам дипломаты нужны. Опытные. Мы находимся в зоне конфликта, и нужно уметь быть дипломатом. Не всегда все нужно решать оружием. Политика нынешнего президента Армении мне абсолютно не понятна и не нравится. Он принимает все решения на эмоциях. Я считаю, что он неуравновешенный и чересчур эмоциональный — политики такими не должны быть. Как это все закончить? Все-таки азербайджанская сторона должна в конце концов признать, что это исконно армянские земли: есть документы, есть история, которую никто не забыл и которую стереть невозможно. Нужно суметь перешагнуть через это, признать это и жить дальше. Они и мы. Непросто признавать свои ошибки, но они должны признать, понять и принять, что это — не их! Хотя… мы понимаем, что этого не случится.

Если турки все-таки зайдут сюда, мы уже не будем живы. Я не жду, что такие звери, как они, дадут нам коридор для безопасного выхода. Я об этом думала. Лучше умереть, чем оказаться у них в плену, — значит, все должны лечь до последнего солдата перед тем, как они зайдут в город! Будет ли партизанская война? Не знаю… Партизаны были во всех войнах. Наверное, да, но только если останутся еще живые.

У моего брата Ашота три сына. Все здесь, в Степанакерте. Никто не уехал. Старший — офицер, замполит батальона, сейчас на передовой. Прошел слух, что в течение месяца здесь появятся российские миротворцы. Продержимся ли мы еще месяц? Почему не продержимся? Мы бывали и в худших ситуациях и достойно из них выходили…

Бывает, я перебираю эти вещицы из коробки. Попадаются стихи в записных книжках. Хорошие! Правда-правда! Мне иногда становится жутковато. Особенно когда смотрю на чужие фотографии. Это похоже на путешествие на машине времени. Они там… молодые, красивые. Они улыбаются. Они еще ничего не знают о том, что впереди. А я их видела уже потом, когда они… когда стали совсем не похожи на себя настоящих. Невыносимо.

Персонал отделения скорой и неотложной помощи больницы города Степанакерт принимает раненых с передовой.

Будет ли партизанская война? Наверное, да, но – если останутся ещё живые.

…Сотовый больше не звонит. Марутян берет истрепанную медицинскую перчатку и как жгутом туго перетягивает пакет с содержимым. Затем, торопливо наклеив сверху кусок белого пластыря, подписывает на нем синим фломастером имя и фамилию погибшего и, встряхнув пакет так, что зажигалка с сухим стуком бьется о мобильник, решительно распахивает дверь кабинета. Мы пробегаем по коридору. Знакомое резкое пиликание электрокардиографа плывет над низким гулом голосов. По мере приближения к крыльцу Аида замедляет шаг. У самого выхода она приостанавливается. Вечерний воздух улицы, пронизанный свежестью, вызывает зябкие мурашки и заставляет вздрагивать. Громко, в голос, обхватив взлохмаченную голову руками, рыдает мужчина высокого роста. Его болтает из стороны в сторону, клонит на стену из мешков с песком. Он близок к обмороку, и какие-то люди усердно брызгают минеральной водой в его багровое лицо: опухшие от слез глаза закатились, из раскрытого рта стекает прозрачная нитка слюны. Ошалело оглядев возникшую перед ним Марутян, он принимает из ее рук пакет с молчащим мобильником, военным билетом, зажигалкой и бумажной иконкой. Аида что-то говорит мужчине, избегая встречаться с ним взглядом. Отец солдата поднимает мокрое от слез лицо и смотрит в небо — туда, откуда на него смотрит сын.

Окровавленная форма доставленного с передовой солдата в больнице города Степанакерт.

Комментарии:

Вы должны Войти или Зарегистрироваться чтобы оставлять комментарии...