- Публикатор: Виталий Лейбин (Leybin)

- Текст: Дмитрий Беляков

- Фото: Дмитрий Беляков

В субботу вечером пришли из Арцаха новости с фронта: из-за начавшейся бойни в городе Шуша, который расположен всего в 10 км от Степанакерта, власти Нагорного Карабаха были вынуждены провести срочную эвакуацию медперсонала и всех раненых из республиканского медицинского центра. Теперь они базируются в одном из армянских сел в 160 км от Еревана.

В настоящий момент продолжается упорная, кровопролитная осада Шуши – ключевого во всей военной кампании города из-за своего стратегического расположения. Город стоит на утесе, заняв который, азербайджанская артиллерия сможет беспрепятственно расстреливать Степанакерт. Второй месяц продолжается беспощадное истребление одного противника другим, варварское разрушение всего, что было создано, построено и возведено за годы и даже века. Несколько тысяч искалеченных и погибших с обеих сторон в ходе массовой бойни.

В настоящий момент продолжается упорная, кровопролитная осада Шуши – ключевого во всей военной кампании города из-за своего стратегического расположения. Город стоит на утесе, заняв который, азербайджанская артиллерия сможет беспрепятственно расстреливать Степанакерт. Второй месяц продолжается беспощадное истребление одного противника другим, варварское разрушение всего, что было создано, построено и возведено за годы и даже века. Несколько тысяч искалеченных и погибших с обеих сторон в ходе массовой бойни.

«Репортер» публикует вторую часть репортажа нашего корреспондента Дмитрия Белякова о врачах Нагорно-Карабахского республиканского медицинского центра. Они рассказывают о том, как устроен жестокий конвейер на их передовой, где каждый шаг — поступок, всякий успех — иллюзия и любое решение — приговор

Первая часть репортажа: "Святые в октябре"

Бригада хирургов республиканского медицинского центра борется за жизнь раненого солдата

Обработка раны

Он спит на хирургическом столе абсолютно голый, привязанный к перекладине широкими черными ремнями за руки, раскинув их, как Христос. Нагое, прекрасно сложенное молодое тело, не прикрытое ничем и нигде. И это не просто неприятно, это страшно. Нет у них какой-то простынки, тряпки?.. Я вижу сильные, рельефные руки и плечи тяжелоатлета, крупную развитую грудную клетку, подтянутый сухой живот, длинные накачанные ноги. И большую дыру с багровой бахромой запекшихся кровью волос в правом боку. И слепой черный прокус повыше поясницы. Рано утром его группа, базировавшаяся на какой-то горке в Мартакертском районе, попала под минометный обстрел, и ему разворотило бедро и спину — выжил чудом. Доставлен был в сознании, держался на промедоле и отключился уже под наркозом в реанимации. Я слышал, как старшая медсестра, немного посомневавшись и проконсультировавшись с сосудистым хирургом, велела доставить его в отсек, где на основании компьютерной томографии, убедившись, что не сломан таз, окончательно решили класть парня на стол. И вот он здесь…

Мерно гудит под потолком короб системы воздухоочистки. Тарахтят колесики «подсолнухов» с круглыми шляпками передвижных светильников. Каталка с аппаратом для реинфузии крови (устройство для сбора и обратного вливания собственной крови больного. — «Репортер») встает ближе к наркозному аппарату. Мимо меланхолично прошуршала коробка с окровавленными камуфлированными лохмотьями, за ней — эмалированные лотки с использованными инструментами, и уже в хвосте каравана, спотыкаясь и буксуя на толстых кабелях, разбросанных там и тут по всей операционной, простучала стальная тележка с ЭОПом (электронно-оптический преобразователь — разновидность рентгеновского аппарата. — «Репортер»).

Он спит на хирургическом столе абсолютно голый, привязанный к перекладине широкими черными ремнями за руки, раскинув их, как Христос. Нагое, прекрасно сложенное молодое тело, не прикрытое ничем и нигде. И это не просто неприятно, это страшно. Нет у них какой-то простынки, тряпки?.. Я вижу сильные, рельефные руки и плечи тяжелоатлета, крупную развитую грудную клетку, подтянутый сухой живот, длинные накачанные ноги. И большую дыру с багровой бахромой запекшихся кровью волос в правом боку. И слепой черный прокус повыше поясницы. Рано утром его группа, базировавшаяся на какой-то горке в Мартакертском районе, попала под минометный обстрел, и ему разворотило бедро и спину — выжил чудом. Доставлен был в сознании, держался на промедоле и отключился уже под наркозом в реанимации. Я слышал, как старшая медсестра, немного посомневавшись и проконсультировавшись с сосудистым хирургом, велела доставить его в отсек, где на основании компьютерной томографии, убедившись, что не сломан таз, окончательно решили класть парня на стол. И вот он здесь…

Мерно гудит под потолком короб системы воздухоочистки. Тарахтят колесики «подсолнухов» с круглыми шляпками передвижных светильников. Каталка с аппаратом для реинфузии крови (устройство для сбора и обратного вливания собственной крови больного. — «Репортер») встает ближе к наркозному аппарату. Мимо меланхолично прошуршала коробка с окровавленными камуфлированными лохмотьями, за ней — эмалированные лотки с использованными инструментами, и уже в хвосте каравана, спотыкаясь и буксуя на толстых кабелях, разбросанных там и тут по всей операционной, простучала стальная тележка с ЭОПом (электронно-оптический преобразователь — разновидность рентгеновского аппарата. — «Репортер»).

В синих лотках с отходами становится все больше извлекаемых обломков костного крошева и мельчайших осколков металла, находившихся внутри человеческого тела.

Боже, боже… Да прикройте же его наготу! Вот закутали, обложили толстыми лоскутами из мягкой материи, оставив только хирургическое окно для доступа оперирующим. Почему же бригада так многочисленна? Пятеро… и еще одна… вот еще… Это не считая двоих хирургов — невозмутимых бородатых парней в очках, шапочках-сеточках и респираторах, закрывающих половину лица. Один, вооруженный пластинчатым ранорасширителем, хладнокровно оттягивает края большого кровоточащего квадрата размером с мужскую ладонь. Другой, держа скальпель как писчее перо, сосредоточенно делает разрез. Движения рук неторопливы, ни одного лишнего шевеления. Скальпель, хирургический крючок, зонд, пинцет, вновь скальпель… Площадь раны все увеличивается: сквозь мелькание сияющих ножниц и ретракторов я с содроганием смотрю на розовато-белые кончики одиннадцатого и двенадцатого ребер и красно-бурую плоть мышц. В синих лотках с отходами становится все больше извлекаемых обломков костного крошева и мельчайших осколков металла, находившихся внутри человеческого тела. Я балансирую на краю табурета и жонглирую объективами, нависая над группой из девяти склонившихся над раненым врачей, которым нет до меня никакого дела. Проходит час. Шипит наркозный аппарат, жужжат колесики столиков с инструментами, чередуются смены хирургов с анестезиологами. Я слышу, как только что сменившийся врач вызывает по рации дополнительных специалистов. Те прибывают незамедлительно, уже одетые во все стерильное, и лишь перебросившись парой слов с коллегами, моментально встают «к станку». Некоторые колдуют возле раненого не более пяти минут, пристально рассмотрев сомнительный сосуд, высказав научное соображение или же потребовав повернуть пациента на бок, чтобы лично прозондировать трудный участок раны. Мелькает непрерывный калейдоскоп лиц в одинаковых масках и шапочках, число их то уменьшается, то вдруг стремительно нарастает, в какой-то момент достигая двенадцати… К исходу второго часа один из хирургов берется за иглодержатель и начинает уверенно орудовать длинной лыжеобразной иглой. Его ассистент ставит стальные скобы, фиксируя края двадцатипятисантиметровой раны. Порхают бранши — губки иглодержателя, в глазах рябит от пунктира стежков…

Один из врачей деловито сообщает, что обработка закончена, — как если бы остановку кровотечения, погружение в наркоз, удаление нескольких десятков осколков из глубокой дыры в теле и стабилизацию тяжелораненого в порядке вещей было назвать просто обработкой. Молча, по-английски и без уведомлений расходятся эскулапы, открыв мне пустое пространство, в центре которого лежит распятый на хирургическом столе спящий атлет.

Один из врачей деловито сообщает, что обработка закончена, — как если бы остановку кровотечения, погружение в наркоз, удаление нескольких десятков осколков из глубокой дыры в теле и стабилизацию тяжелораненого в порядке вещей было назвать просто обработкой. Молча, по-английски и без уведомлений расходятся эскулапы, открыв мне пустое пространство, в центре которого лежит распятый на хирургическом столе спящий атлет.

Мы в любом случае, почти при любом прогнозе обязаны оперировать, и мы делаем всё, что в наших силах, даже понимая, что по дороге с этим больным что-то может случиться.

Хирургический пазл

— Когда теряешь человека на столе — было и такое, да… никому не пожелаешь. Тяжело, очень тяжело, потому что это все молодые и здоровые люди, наши люди. В основном, конечно, на столе уходят те, у кого ранения, несовместимые с жизнью. Это мало утешает, несмотря на профессиональное самоуспокоение, что «не по твоей вине». Но когда ты видишь его, искалеченного всего одной пулей или осколком… Или, не дай бог, он уйдет после успешной операции: дыхательная недостаточность или тромб где-то какой-то, — опустошает, да. Мы в любом случае, почти при любом прогнозе обязаны оперировать и делаем все, что в наших силах, даже понимая, что по дороге с этим больным что-то может случиться.

Меня зовут Карен Гукасян. Я врач-уролог Нагорно-Карабахского республиканского медицинского центра. Я родился в этом городе, в 1973 году; в 80-м пошел в русскую школу, которую благополучно закончил в 90-м, когда уже начались все события… Хотя считается, что война шла с 1988-го, — но это не в сегодняшнем понимании, когда ракеты на голову падают, потому что у меня все-таки была возможность окончить школу и поступить в институт.

Правду сказать, близких друзей-азербайджанцев у меня никогда не было, но отношения оставались нормальными. Кстати, в степанакертской больнице очень многие азербайджанцы лечились и оперировались: уровень нашей медицины был выше. Мы просто знали, что вот тот — русский, этот — армянин, а вон те — азербайджанцы. И все! Кому какое дело? Это был Советский Союз, была пропаганда интернационализма, и в общем все, что государство нам втирало, успешно втиралось… Помню, я на шахматные турниры ездил в столицу Азербайджана, где видел чемпиона мира, армянина Каспарова — он там сеанс одновременной игры проводил, и это воспринималось как несомненная норма.

Вполне логично, что я стал врачом: ведь мой отец Вардан Гукасян — хирург, и я, сделав выбор в пользу медицины, стал урологом. Сестра моя тоже медик, заведующая лабораторией — семейная династия, в общем. Когда началась война с Азербайджаном, меня призвали в армию, и я служил фельдшером в Центральном военном госпитале армии обороны Карабаха. Была война, шли потоки раненых, и я испытывал подлинный ужас, когда привезли первую груду…

Понемногу мы втянулись, перестали идентифицировать «это Самвел, это Рубен», а приучились использовать медицинскую терминологию. Появились профессионально отстраненные термины в плане сортировки раненых: вот это «рука», это «нога», это «голова»… Так мы сами избегали психических травм и привыкали работать сосредоточенно и хладнокровно. Одним из тех, кто учил меня самообладанию и профессиональной выдержке, был мой отец. Он родился в Мартакертском районе и после окончания Ереванского мединститута работал в качестве общего хирурга в различных медицинских учреждениях Нагорно-Карабахской автономии. Он был одним из первых, кому присвоили звание заслуженного врача республики. В настоящий момент отец занимает должность внештатного главного хирурга республики.

— Когда теряешь человека на столе — было и такое, да… никому не пожелаешь. Тяжело, очень тяжело, потому что это все молодые и здоровые люди, наши люди. В основном, конечно, на столе уходят те, у кого ранения, несовместимые с жизнью. Это мало утешает, несмотря на профессиональное самоуспокоение, что «не по твоей вине». Но когда ты видишь его, искалеченного всего одной пулей или осколком… Или, не дай бог, он уйдет после успешной операции: дыхательная недостаточность или тромб где-то какой-то, — опустошает, да. Мы в любом случае, почти при любом прогнозе обязаны оперировать и делаем все, что в наших силах, даже понимая, что по дороге с этим больным что-то может случиться.

Меня зовут Карен Гукасян. Я врач-уролог Нагорно-Карабахского республиканского медицинского центра. Я родился в этом городе, в 1973 году; в 80-м пошел в русскую школу, которую благополучно закончил в 90-м, когда уже начались все события… Хотя считается, что война шла с 1988-го, — но это не в сегодняшнем понимании, когда ракеты на голову падают, потому что у меня все-таки была возможность окончить школу и поступить в институт.

Правду сказать, близких друзей-азербайджанцев у меня никогда не было, но отношения оставались нормальными. Кстати, в степанакертской больнице очень многие азербайджанцы лечились и оперировались: уровень нашей медицины был выше. Мы просто знали, что вот тот — русский, этот — армянин, а вон те — азербайджанцы. И все! Кому какое дело? Это был Советский Союз, была пропаганда интернационализма, и в общем все, что государство нам втирало, успешно втиралось… Помню, я на шахматные турниры ездил в столицу Азербайджана, где видел чемпиона мира, армянина Каспарова — он там сеанс одновременной игры проводил, и это воспринималось как несомненная норма.

Вполне логично, что я стал врачом: ведь мой отец Вардан Гукасян — хирург, и я, сделав выбор в пользу медицины, стал урологом. Сестра моя тоже медик, заведующая лабораторией — семейная династия, в общем. Когда началась война с Азербайджаном, меня призвали в армию, и я служил фельдшером в Центральном военном госпитале армии обороны Карабаха. Была война, шли потоки раненых, и я испытывал подлинный ужас, когда привезли первую груду…

Понемногу мы втянулись, перестали идентифицировать «это Самвел, это Рубен», а приучились использовать медицинскую терминологию. Появились профессионально отстраненные термины в плане сортировки раненых: вот это «рука», это «нога», это «голова»… Так мы сами избегали психических травм и привыкали работать сосредоточенно и хладнокровно. Одним из тех, кто учил меня самообладанию и профессиональной выдержке, был мой отец. Он родился в Мартакертском районе и после окончания Ереванского мединститута работал в качестве общего хирурга в различных медицинских учреждениях Нагорно-Карабахской автономии. Он был одним из первых, кому присвоили звание заслуженного врача республики. В настоящий момент отец занимает должность внештатного главного хирурга республики.

Прямо оттуда, из санитарной «таблетки», раненые идут на сортировку: те самые «нога-рука-кишечник». Если больной без сознания, то нужно понять причину, оценить: шок это, кома или это медикаментозное?

Вот как выстроен механизм работы нашего «прифронтового госпиталя». Здесь проходит медицинская передовая, и здесь не занимаются длительным лечением — здесь оказывается, по ситуации, первая врачебная, квалифицированная и часто специализированная помощь. Мы стабилизируем и сразу эвакуируем. После поступления раненых их забирают фельдшер и наш врач, которые прямо рядом с машиной опрашивают сопровождающих: что, куда, каким образом; что было сделано, если сделано. Прямо оттуда, из санитарной «таблетки», раненые идут на сортировку: те самые «нога-рука-кишечник». Если больной без сознания, то нужно понять причину, оценить: шок это, кома или это медикаментозное? Иногда, если наблюдается эректильная фаза шока (больной возбужден, тревожен, агрессивно сопротивляется попыткам лечения. — «Репортер»), лучше ввести человека в состояние наркоза, чтобы избежать психомоторного возбуждения. На военной сортировке решают, сразу отправлять его в хирургию или еще куда: одному надо на УЗИ, другому — на КТ, третьего необходимо вывести из шока, а бывают случаи, когда уже в машине видно, что его надо на стол везти. Если есть возможность задержать лечение на пять-двадцать минут, если нет шока, активного кровотечения, то можно за это время сделать компьютерную томографию, и тогда проводятся диагностические мероприятия. Если же раненый активно теряет кровь либо он в шоке и так далее, тут уже не до углубленной диагностики — человек немедленно поступает на стол.

Как формируется хирургическая бригада? Это пазл, по сути. Emergency — специалисты скорой помощи — когда смотрят больного, видят повреждения и по рации вызывают соответствующих специалистов: «пусть реаниматолог (сосудистый хирург, уролог…) сюда подойдет». Рации ввели у нас во время войны. В мирное время мы ими не пользуемся. Кстати, не у всех они и есть, эти рации. Просто иногда говорят: посмотрите, где, например, Барсегян. И вот самый ближайший к Барсегяну обладатель рации подходит к нему и говорит: «тебя ищут». У меня самого рации нет, но если я кому-то понадоблюсь, скажут: найдите уролога Гукасяна — и меня быстро найдут, потому что это как чат. Иногда человек делает обработку раны, у него возникает подозрение: здесь может быть большой сосуд, и тогда по рации передают: найдите сосудистого хирурга! Или — здесь может быть почка повреждена; тогда уролога найдите! С одним пациентом могут работать от 6 до 12 человек, но не постоянно, а этапами, когда узконаправленные специалисты приходят уже не как наблюдатели, а как участники операции. Они советуют или сами вмешиваются: моются, надевают стерильную одежду и ассистируют; свою часть операции выполняют, если для них есть работа.

Как формируется хирургическая бригада? Это пазл, по сути. Emergency — специалисты скорой помощи — когда смотрят больного, видят повреждения и по рации вызывают соответствующих специалистов: «пусть реаниматолог (сосудистый хирург, уролог…) сюда подойдет». Рации ввели у нас во время войны. В мирное время мы ими не пользуемся. Кстати, не у всех они и есть, эти рации. Просто иногда говорят: посмотрите, где, например, Барсегян. И вот самый ближайший к Барсегяну обладатель рации подходит к нему и говорит: «тебя ищут». У меня самого рации нет, но если я кому-то понадоблюсь, скажут: найдите уролога Гукасяна — и меня быстро найдут, потому что это как чат. Иногда человек делает обработку раны, у него возникает подозрение: здесь может быть большой сосуд, и тогда по рации передают: найдите сосудистого хирурга! Или — здесь может быть почка повреждена; тогда уролога найдите! С одним пациентом могут работать от 6 до 12 человек, но не постоянно, а этапами, когда узконаправленные специалисты приходят уже не как наблюдатели, а как участники операции. Они советуют или сами вмешиваются: моются, надевают стерильную одежду и ассистируют; свою часть операции выполняют, если для них есть работа.

Изможденный персонал республиканского медицинского центра

Сегодня с одним тяжелораненым работало двенадцать человек — это многовато, но если это в интересах раненого… Там задняя поверхность бедра была задета осколками, поток болевых импульсов большой. Мы сделали ревизию внутренних органов, также осмотрели мягкие ткани, повреждения кости… Поскольку площадь ранения была большая, в операционной находился и средний, и младший медперсонал — санитарки, сестры, анестезиологи с помощниками. У каждого своя функция. Мы в мирное время в одной операционной нескольких больных не помещаем, не оперируем одномоментно, но здесь приходится в одной операционной и на трех столах оперировать — тогда там действительно значительное количество людей скапливается. Или, бывает, поступает больной, которому одновременно и голову оперируют, и грудную клетку, и живот, и конечности — когда сочетанные ранения в разные части тела. Тогда мы начинаем с того, что оцениваем, какой из компонентов поражений наиболее угрожающий. Все координируется и решается: сперва вот это, а вот это — скажем, осколочек какой-то в ноге, — и под конец можно оставить… Или же печень задета, кровь обильно идет — естественно, сначала надо ее остановить, потому что пока ты будешь в голове гематому маленькую удалять, раненый уже кровью истечет…

Ополченец республики Арцах осматривает руины роддома, разрушенного в результате ракетного удара азербайджанской авиации и расположенного в 50 шагах от республиканского медицинского центра

Когда стали ежедневно и еженощно бомбить и кошмарить ракетами, наверху уже стало невозможно: люди из квартир спускались в подвалы, и оперировать на пятом этаже было попросту страшно. Мы вынуждены были «сменить плацдарм».

Девять врачей и одна пуля

Из коридора доносятся озабоченные голоса медиков, пиликание лифта и тарахтение каталок. Хмурые санитары спешно развозят раненых по операционным. В одной стонет великан с грустными карими глазами. Медсестра трогательно предупредительна, умоляя парня из спецназа потерпеть «микич-микич» (совсем чуть-чуть (арм.). — «Репортер») и обещая «не делать больно», но он жутко округляет глаза, кривит губы и громко охает в момент эпидуральной инъекции в позвоночник. Пока хирурги готовятся к операции — раскладывают инструментарий, облачаются в стерильные комбинезоны и устанавливают матерчатый экран, призванный оберегать психику чувствительных пациентов в процессе хирургического вмешательства, — спецназовец с пулей в левой ноге приходит в себя на столе после болезненного укола. С ним ласково воркует медсестра, поглаживая угрюмого здоровяка по медвежьей ручище и обещая, что «доктор все сделает араг-араг» (быстро-быстро (арм.). — «Репортер»). Но парняга непрост: он явно подозревает, что его дурят, что «араг-араг» не будет, — и принимается капризно торговаться с хирургами о «сроках и условиях сдачи». Один из хирургов сардонически усмехается, резко приподнимает простынку, нарочито строгим взглядом изучает героя и принимается перечислять: «Что там у нас? Одна нога… это мы быстро чикнем! Все остальное, и первое, и второе, — тоже. Уже не понадобится…» Великан умоляюще смотрит на медсестру. Она отвечает очаровательной улыбкой и шепчет: «Наш доктор шутит… он всегда такой».

Тикают стрелки. Мельтешат анестезиологи с медсестрами вокруг стола. Полдюжины рук торопятся, меняют, открывают и подают инструменты, направляют свет. Первая ротация. Широкоплечий крепыш-хирург со смеющимися глазами докладывает коллеге:

— Я ее вижу, почти поймал, но… не поймал.

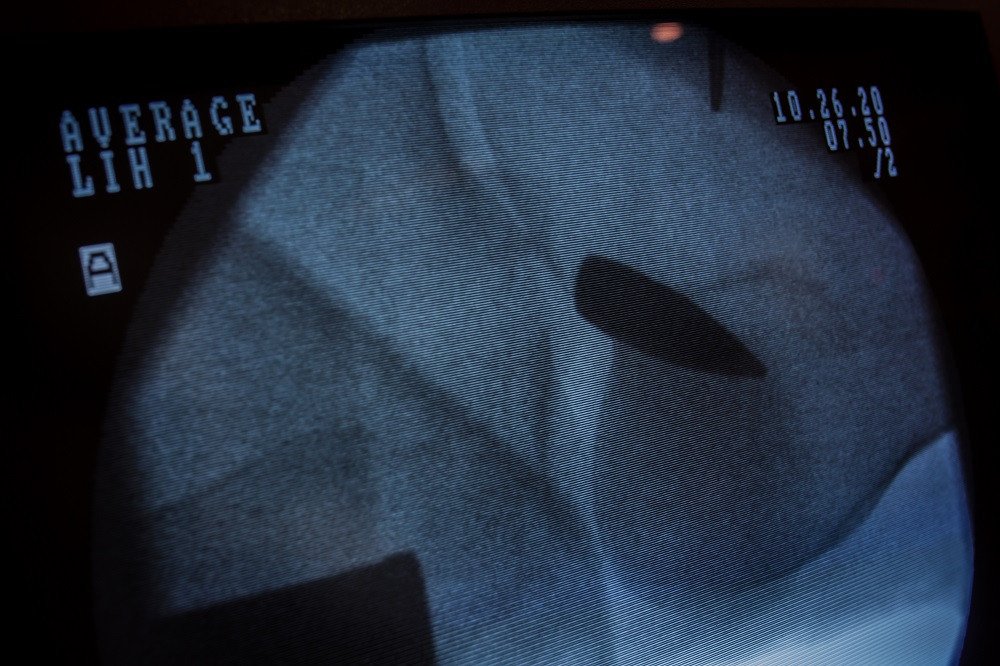

— Поймал, но не поймал. Ага… А что на ЭОПе, видно чего?

— Вот, ее видно.

Из коридора доносятся озабоченные голоса медиков, пиликание лифта и тарахтение каталок. Хмурые санитары спешно развозят раненых по операционным. В одной стонет великан с грустными карими глазами. Медсестра трогательно предупредительна, умоляя парня из спецназа потерпеть «микич-микич» (совсем чуть-чуть (арм.). — «Репортер») и обещая «не делать больно», но он жутко округляет глаза, кривит губы и громко охает в момент эпидуральной инъекции в позвоночник. Пока хирурги готовятся к операции — раскладывают инструментарий, облачаются в стерильные комбинезоны и устанавливают матерчатый экран, призванный оберегать психику чувствительных пациентов в процессе хирургического вмешательства, — спецназовец с пулей в левой ноге приходит в себя на столе после болезненного укола. С ним ласково воркует медсестра, поглаживая угрюмого здоровяка по медвежьей ручище и обещая, что «доктор все сделает араг-араг» (быстро-быстро (арм.). — «Репортер»). Но парняга непрост: он явно подозревает, что его дурят, что «араг-араг» не будет, — и принимается капризно торговаться с хирургами о «сроках и условиях сдачи». Один из хирургов сардонически усмехается, резко приподнимает простынку, нарочито строгим взглядом изучает героя и принимается перечислять: «Что там у нас? Одна нога… это мы быстро чикнем! Все остальное, и первое, и второе, — тоже. Уже не понадобится…» Великан умоляюще смотрит на медсестру. Она отвечает очаровательной улыбкой и шепчет: «Наш доктор шутит… он всегда такой».

Тикают стрелки. Мельтешат анестезиологи с медсестрами вокруг стола. Полдюжины рук торопятся, меняют, открывают и подают инструменты, направляют свет. Первая ротация. Широкоплечий крепыш-хирург со смеющимися глазами докладывает коллеге:

— Я ее вижу, почти поймал, но… не поймал.

— Поймал, но не поймал. Ага… А что на ЭОПе, видно чего?

— Вот, ее видно.

На мониторе рентгеновского аппарата отчетливо высвечивается черно-белый силуэт пули. И поблизости — расположенные под углом губки пинцета, которым не удалось проклятую пулю извлечь. ЭОП «заводили на цель» трижды, однако пуля соглашалась только позировать для рентгеновского снимка, вылезать же наружу не желала. И тогда в операционную вызывают Давида Барсегяна.

Невысокого росточка, юркий, кареглазый, облаченный в халат фиолетового цвета, микрохирург Барсегян времени не теряет. Не вышло зайти с задней части голени — зайдем с передней! Два точных глубоких разреза, звяканье зажима, блеск крючков-ранорасширителей: рана раскрыта. Теперь нога бедолаги, словившего пулю, как бы разрезана с двух сторон, и дело за малым — угадать, где же она, сволочь! Стараюсь не дышать, наблюдая, как указательный палец хирурга совершает варварские манипуляции внутри мышцы ноги раненого.

— Она где-то между длинной и короткой малоберцовой (мышцей. — «Репортер»)… Дайте снимок еще раз!

Тарахтение тележки, неловкое движение анестезиолога, падение «подсолнуха» с хирургическим светом прямо на стол со скучающим великаном, испуганные восклицания на смеси армянского и русского. Смущенное бормотание спецназовца, хихиканье медсестры. Выхожу в коридор, чтобы не мешать, наблюдаю через дверной проем, как Барсегян, раздраженно швырнув перчатки в лоток, встает у монитора и, плавно покачиваясь с носка на пятку, пристально, в упор разглядывает пятнадцатый уже снимок пули. Словно шаман он кружит вокруг стола с раненым, снимает и вновь надевает очки, заглядывает в раскрытую рану то с одной, то с другой стороны, вновь возвращается к монитору и обнимает его обеими руками, рискуя обрушить агрегат под собственным весом. Плавно толкая тележку и косясь на красную от волнения медсестру, микрохирург сам направляет рентген. Съемка… В операционной стоит мертвая тишина; коридор, лифт, лестница и соседние залы звучат отдельно. Давид надевает чистые перчатки и разрывает новую упаковку со скальпелем. Еще один разрез на многострадальной голени, чуть правее и ближе к колену. Два движения пластинчатого ранорасширителя. Груда окровавленных тампонов отправляется в коробку; резкий запах антисептика, треск разрываемой упаковки с бинтами. Ассистент подсовывает под колено пациента свернутое в рулон полотенце, приподнимая ногу. В глазах его вопрос: бросить эту чертову пулю? Пусть в Ереване с ней разбираются? Заражения не будет, а здесь и без этой пули хватает работы… Барсегян смешно, по-птичьи мотает головой и произносит: «Нельзя оставлять. Там… сосуд близко, и вообще мне не нравится, она плохо сидит…»

И я понимаю, что у парня не просто зашкалил градус упрямства по принципу «а не слабо ли тебе?», но не позволяет уйти крепкий гвоздь профессиональной ответственности за больного. Ну поручили ему больного, которому можно помочь! И я жду, чем кончится поединок упрямых медиков с непокорной пулей.

Невысокого росточка, юркий, кареглазый, облаченный в халат фиолетового цвета, микрохирург Барсегян времени не теряет. Не вышло зайти с задней части голени — зайдем с передней! Два точных глубоких разреза, звяканье зажима, блеск крючков-ранорасширителей: рана раскрыта. Теперь нога бедолаги, словившего пулю, как бы разрезана с двух сторон, и дело за малым — угадать, где же она, сволочь! Стараюсь не дышать, наблюдая, как указательный палец хирурга совершает варварские манипуляции внутри мышцы ноги раненого.

— Она где-то между длинной и короткой малоберцовой (мышцей. — «Репортер»)… Дайте снимок еще раз!

Тарахтение тележки, неловкое движение анестезиолога, падение «подсолнуха» с хирургическим светом прямо на стол со скучающим великаном, испуганные восклицания на смеси армянского и русского. Смущенное бормотание спецназовца, хихиканье медсестры. Выхожу в коридор, чтобы не мешать, наблюдаю через дверной проем, как Барсегян, раздраженно швырнув перчатки в лоток, встает у монитора и, плавно покачиваясь с носка на пятку, пристально, в упор разглядывает пятнадцатый уже снимок пули. Словно шаман он кружит вокруг стола с раненым, снимает и вновь надевает очки, заглядывает в раскрытую рану то с одной, то с другой стороны, вновь возвращается к монитору и обнимает его обеими руками, рискуя обрушить агрегат под собственным весом. Плавно толкая тележку и косясь на красную от волнения медсестру, микрохирург сам направляет рентген. Съемка… В операционной стоит мертвая тишина; коридор, лифт, лестница и соседние залы звучат отдельно. Давид надевает чистые перчатки и разрывает новую упаковку со скальпелем. Еще один разрез на многострадальной голени, чуть правее и ближе к колену. Два движения пластинчатого ранорасширителя. Груда окровавленных тампонов отправляется в коробку; резкий запах антисептика, треск разрываемой упаковки с бинтами. Ассистент подсовывает под колено пациента свернутое в рулон полотенце, приподнимая ногу. В глазах его вопрос: бросить эту чертову пулю? Пусть в Ереване с ней разбираются? Заражения не будет, а здесь и без этой пули хватает работы… Барсегян смешно, по-птичьи мотает головой и произносит: «Нельзя оставлять. Там… сосуд близко, и вообще мне не нравится, она плохо сидит…»

И я понимаю, что у парня не просто зашкалил градус упрямства по принципу «а не слабо ли тебе?», но не позволяет уйти крепкий гвоздь профессиональной ответственности за больного. Ну поручили ему больного, которому можно помочь! И я жду, чем кончится поединок упрямых медиков с непокорной пулей.

Почему-то работу хирурга оценивают не по качеству самой работы, а по количеству наложенных швов.

Часто оборачиваясь на монитор, Давид напряженно манипулирует одним пальцем, погрузив его в раскрытую рану до упора. Давит, вращает, крутит. Спецназовец тревожно дышит, изредка приподнимая голову, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь из-за ширмы. Предупреждая волнение защитника республики, медсестра с нежной улыбкой легонько шлепает его по лбу…

Барсегян ругается и неожиданно встает из-за стола, срывая перчатки. Толстая труба оптического преобразователя медленно вращается над столом. Давид, одной рукой держась за монитор, дает указание ассистенту. Тот плавным движением слегка поворачивает ЭОП, изменяя угол наклона, и осторожно качает зонд, введенный в рану. В операционную заходят еще два хирурга — свежая смена. Не обращая на коллег ни малейшего внимания, Давид безотрывно смотрит на монитор, изредка переглядываясь с ассистентом. Каким-то образом в абсолютном молчании, одними лишь глазами они подают друг другу знаки. Качается зонд, вращается оптический преобразователь, мерцает монитор, раз за разом выбрасывая очередное изображение пули с нового ракурса. Настает момент, когда Барсегян делает короткое движение рукой, заставляя коллегу замереть. Тикают стрелки. На часах 14.29. Все дальнейшее происходит очень быстро: напоследок кинув взгляд на монитор, Давид снова лезет пальцем в рану и, неестественно изогнувшись — будто он прислушивается к чему-то, так что тело его оказывается развернуто параллельно столу, — плавным движением выуживает из раны в ноге спецназовца пулю калибра 7,62. Завернув железяку в аккуратный бумажный пакетик, он торжественно вручает ее облегченно улыбающемуся великану.

— Сувенир на память!

Микрохирург устало бросает перчатки в таз и, на ходу расстегивая фиолетовый халат, покидает операционную, коротко поблагодарив коллег за совместную работу. Восемь братьев и сестер по скальпелю провожают его восхищенными взглядами.

Зашивая рану, два волонтера-хирурга, приехавшие в Арцах из Питера, шутят с раненым, деланно удивляясь, что «все пациенты оценивают работу хирурга не по качеству самой работы, а по количеству наложенных швов». Пациент ерзает и обеспокоенно выглядывает из-за ширмы:

— А у меня… сколько будет… ну, этих самых? Швов?

— А мы не зашиваем пока, нам еще кое-что отрезать придется. Щас только дренаж закончим… — веселятся хирурги.

— Это… не надо… этого. Пожалуйста… — умоляет их детина.

— Доктора шутят, — с ангельской улыбкой снова объясняет медсестра.

Барсегян ругается и неожиданно встает из-за стола, срывая перчатки. Толстая труба оптического преобразователя медленно вращается над столом. Давид, одной рукой держась за монитор, дает указание ассистенту. Тот плавным движением слегка поворачивает ЭОП, изменяя угол наклона, и осторожно качает зонд, введенный в рану. В операционную заходят еще два хирурга — свежая смена. Не обращая на коллег ни малейшего внимания, Давид безотрывно смотрит на монитор, изредка переглядываясь с ассистентом. Каким-то образом в абсолютном молчании, одними лишь глазами они подают друг другу знаки. Качается зонд, вращается оптический преобразователь, мерцает монитор, раз за разом выбрасывая очередное изображение пули с нового ракурса. Настает момент, когда Барсегян делает короткое движение рукой, заставляя коллегу замереть. Тикают стрелки. На часах 14.29. Все дальнейшее происходит очень быстро: напоследок кинув взгляд на монитор, Давид снова лезет пальцем в рану и, неестественно изогнувшись — будто он прислушивается к чему-то, так что тело его оказывается развернуто параллельно столу, — плавным движением выуживает из раны в ноге спецназовца пулю калибра 7,62. Завернув железяку в аккуратный бумажный пакетик, он торжественно вручает ее облегченно улыбающемуся великану.

— Сувенир на память!

Микрохирург устало бросает перчатки в таз и, на ходу расстегивая фиолетовый халат, покидает операционную, коротко поблагодарив коллег за совместную работу. Восемь братьев и сестер по скальпелю провожают его восхищенными взглядами.

Зашивая рану, два волонтера-хирурга, приехавшие в Арцах из Питера, шутят с раненым, деланно удивляясь, что «все пациенты оценивают работу хирурга не по качеству самой работы, а по количеству наложенных швов». Пациент ерзает и обеспокоенно выглядывает из-за ширмы:

— А у меня… сколько будет… ну, этих самых? Швов?

— А мы не зашиваем пока, нам еще кое-что отрезать придется. Щас только дренаж закончим… — веселятся хирурги.

— Это… не надо… этого. Пожалуйста… — умоляет их детина.

— Доктора шутят, — с ангельской улыбкой снова объясняет медсестра.

Извлеченная пуля: военный сувенир для раненого бойца спецназа

Жестокий конвейер

Где-то на краю ущелья сочно охнул гаубичный выстрел и тут же треснул дальний глухой разрыв. Городская окраина отзывается длинной очередью скорострельной зенитной пушки. Следом за ней уходят вторая и третья. Грохают залпы, протяжно стонут скалы. Гукасян нервничает, предупреждая, что скоро придется спускаться в убежище. Я не спорю.

— В чем основная сложность для гражданского врача при погружении в военную хирургию? Есть характерные трудности, особенно для непривыкшего к таким ситуациям. Будет нескромно сказать, что я привыкший, но это не первый вооруженный конфликт, при котором мне приходилось… Между тем я был врачом гражданской практики, урологом, и вот оказался на войне. Разница между работой на гражданке и на войне очевидна. Ну, во-первых, решения надо быстрее принимать. Во-вторых, до минимума приходится сокращать обследования и делать лишь самые необходимые. Анализы прямо на столе берутся, и весь протокол по менеджменту больного нарушается: никаких десяти пунктов, которые надлежит выполнить, не соблюдается, никаких вам boards (консилиумов), никаких десяти предоперационных обследований — дай бог одно-два успеть, никакого second opinion (второго мнения, соображения) от коллег. На войне это роскошь, на войне таких вещей не существует! Все должно делаться стремительно: минимальный объем сведений, ограниченное время, большой поток раненых и хронический стресс. Ты должен быстро освободиться, чтобы оказать помощь следующему больному… Это жестокий конвейер. Нет такого, как на гражданке, когда у тебя, например, больной с раком мочевого пузыря и ты планируешь: неделю меня по другим вопросам не беспокойте, я буду заниматься только этим больным.

И все же по сравнению с первой войной мы сейчас работаем в более комфортных условиях: намного больше возможностей, намного лучше оснащено учреждение. Медицина ведь прогрессирует, и военная медицинская наука тоже часть общей медицины, а значит, и военная медицина прогрессирует. Да, помогает сложная электронная аппаратура. В первую войну обходились без нее, приходилось некоторые решения принимать косвенно: людей оперировали в полевых госпиталях! Не то что МРТ или КТ, там рентген был большой проблемой! В палатках, в лесу, в горах оперировали людей. А в Великую Отечественную рентген вообще только в больших городах делался — в полевых госпиталях грудную клетку без рентгена открывали…

Где-то на краю ущелья сочно охнул гаубичный выстрел и тут же треснул дальний глухой разрыв. Городская окраина отзывается длинной очередью скорострельной зенитной пушки. Следом за ней уходят вторая и третья. Грохают залпы, протяжно стонут скалы. Гукасян нервничает, предупреждая, что скоро придется спускаться в убежище. Я не спорю.

— В чем основная сложность для гражданского врача при погружении в военную хирургию? Есть характерные трудности, особенно для непривыкшего к таким ситуациям. Будет нескромно сказать, что я привыкший, но это не первый вооруженный конфликт, при котором мне приходилось… Между тем я был врачом гражданской практики, урологом, и вот оказался на войне. Разница между работой на гражданке и на войне очевидна. Ну, во-первых, решения надо быстрее принимать. Во-вторых, до минимума приходится сокращать обследования и делать лишь самые необходимые. Анализы прямо на столе берутся, и весь протокол по менеджменту больного нарушается: никаких десяти пунктов, которые надлежит выполнить, не соблюдается, никаких вам boards (консилиумов), никаких десяти предоперационных обследований — дай бог одно-два успеть, никакого second opinion (второго мнения, соображения) от коллег. На войне это роскошь, на войне таких вещей не существует! Все должно делаться стремительно: минимальный объем сведений, ограниченное время, большой поток раненых и хронический стресс. Ты должен быстро освободиться, чтобы оказать помощь следующему больному… Это жестокий конвейер. Нет такого, как на гражданке, когда у тебя, например, больной с раком мочевого пузыря и ты планируешь: неделю меня по другим вопросам не беспокойте, я буду заниматься только этим больным.

И все же по сравнению с первой войной мы сейчас работаем в более комфортных условиях: намного больше возможностей, намного лучше оснащено учреждение. Медицина ведь прогрессирует, и военная медицинская наука тоже часть общей медицины, а значит, и военная медицина прогрессирует. Да, помогает сложная электронная аппаратура. В первую войну обходились без нее, приходилось некоторые решения принимать косвенно: людей оперировали в полевых госпиталях! Не то что МРТ или КТ, там рентген был большой проблемой! В палатках, в лесу, в горах оперировали людей. А в Великую Отечественную рентген вообще только в больших городах делался — в полевых госпиталях грудную клетку без рентгена открывали…

Если есть возможность задержать лечение на пять-двадцать минут, если там нет шока, активного кровотечения, за это время можно сделать компьютерную томографию, и тогда делаются диагностические мероприятия.

Эта война началась для меня дома. Накануне у меня был день рождения, но я особо не отмечал. Я спал еще, это было утро… Поначалу плохо соображали, потом стали соображать лучше: поняли, что по нам стреляют — видно же! Из окон нашего дома — я на втором этаже живу, — был виден столб дыма, пламя какое-то. Первые раненые поступили уже через час. Из Мартуни стали людей привозить. Сперва гражданские поступили. Естественно, были и убитые, но мы ранеными занимались, а не убитыми. Первые день-полтора мы на пятом этаже оперировали. Мы надеялись, что все это быстро прекратится, что обойдется, разрешится, что большие люди сядут, решат… Когда прошли в таком режиме день, два, три, когда стали ежедневно и еженощно бомбить и кошмарить ракетами, наверху уже стало невозможно: люди из квартир спускались в подвалы, и оперировать на пятом этаже было попросту страшно. Мы вынуждены были «сменить плацдарм» — эвакуироваться в другое место. Это помещение активно использовалось и до войны, эксплуатировалось при плановых операциях. Нам не доставляет неудобств оперировать там, хотя, естественно, комфортнее на пятом этаже.

Папа мой еще был здесь, в городе. Мы вместе оперировали. Помню, в конце сентября было сочетанное повреждение мочевого пузыря и прямой кишки. Это был молодой военнослужащий. Не спрашивайте имен-званий: мы и статистику не вели, а имен вообще не помним. Его утром с передовой привезли, мы его прооперировали, а ночью транспортировали в Ереван. Ну, точно знаю, что в стабильном состоянии увозили. Длилась операция полтора-два часа. Подобных операций было немало в эту войну. Была лапаротомия, были операции, связанные с повреждением печени, селезенки в результате МВТ (минно-взрывная травма — «Репортер»)… В таких случаях решения принимаются совместно: я, к примеру, решаю вопросы, связанные с мочевым пузырем, мой коллега, сосудистый хирург, решает вопросы своей области.

Мы вместе с папой и до войны нередко проводили операции. Например, 9 сентября 2020-го мы вдвоем оперировали одного больного из Гадрутского района. У него был рак мочевого пузыря. Стало понятно, что предстоит удаление, и, чтобы пациент мог самостоятельно мочиться, мы изготовили ему пузырь из его же тонкого кишечника — в мире этим никого не удивишь, но здесь, в Арцахе, в Степанакерте, это было впервые. Операция длилась 12 часов. Первую часть операции проводил уролог — я, а вторую — мой папа, и я ему ассистировал, помогал соединить «новый» пузырь с мочеточниками, с уретрой… Сейчас пациент живет, но конечно, война вмешалась: он очень долго восстанавливался, и мы держали его здесь, в подземелье, на ИВЛ (одним из послеоперационных осложнений являлась дыхательная недостаточность). Эвакуация была, когда бои уже разгорелись, а семья пациента пряталась от обстрелов в подвале в своей деревни.

Сейчас папа в Ереване. Он отвез туда мою сестру, заболевшую пневмонией. Сестра здесь работала. Она инфицировалась, но надеялась, что это в легкой форме пройдет (я после нее переболел в легкой форме). На семейном совете, который здесь же и состоялся, приняли решение о транспортировке в Ереван. Отец сам обследовался там же и увидел, что сам инфицировался. Поскольку у него такая опасная возрастная группа и сопутствующая кардиологическая патология, он решил полечиться немного, хоть один отрицательный тест получить, потом вернуться… Так что я сейчас один, но это временно.

Папа мой еще был здесь, в городе. Мы вместе оперировали. Помню, в конце сентября было сочетанное повреждение мочевого пузыря и прямой кишки. Это был молодой военнослужащий. Не спрашивайте имен-званий: мы и статистику не вели, а имен вообще не помним. Его утром с передовой привезли, мы его прооперировали, а ночью транспортировали в Ереван. Ну, точно знаю, что в стабильном состоянии увозили. Длилась операция полтора-два часа. Подобных операций было немало в эту войну. Была лапаротомия, были операции, связанные с повреждением печени, селезенки в результате МВТ (минно-взрывная травма — «Репортер»)… В таких случаях решения принимаются совместно: я, к примеру, решаю вопросы, связанные с мочевым пузырем, мой коллега, сосудистый хирург, решает вопросы своей области.

Мы вместе с папой и до войны нередко проводили операции. Например, 9 сентября 2020-го мы вдвоем оперировали одного больного из Гадрутского района. У него был рак мочевого пузыря. Стало понятно, что предстоит удаление, и, чтобы пациент мог самостоятельно мочиться, мы изготовили ему пузырь из его же тонкого кишечника — в мире этим никого не удивишь, но здесь, в Арцахе, в Степанакерте, это было впервые. Операция длилась 12 часов. Первую часть операции проводил уролог — я, а вторую — мой папа, и я ему ассистировал, помогал соединить «новый» пузырь с мочеточниками, с уретрой… Сейчас пациент живет, но конечно, война вмешалась: он очень долго восстанавливался, и мы держали его здесь, в подземелье, на ИВЛ (одним из послеоперационных осложнений являлась дыхательная недостаточность). Эвакуация была, когда бои уже разгорелись, а семья пациента пряталась от обстрелов в подвале в своей деревни.

Сейчас папа в Ереване. Он отвез туда мою сестру, заболевшую пневмонией. Сестра здесь работала. Она инфицировалась, но надеялась, что это в легкой форме пройдет (я после нее переболел в легкой форме). На семейном совете, который здесь же и состоялся, приняли решение о транспортировке в Ереван. Отец сам обследовался там же и увидел, что сам инфицировался. Поскольку у него такая опасная возрастная группа и сопутствующая кардиологическая патология, он решил полечиться немного, хоть один отрицательный тест получить, потом вернуться… Так что я сейчас один, но это временно.

Персонал республиканского медицинского центра отдыхает в полевых условиях.

Авиаудар

Воздух задрожал. Мощно, словно сам Господь огромным полотенцем махнул. На миг стало горячо как в сауне. Закричали люди. Треск такой, будто сломали десять тысяч сухих деревьев разом. Больничный холл накрывает стена серого праха, словно лопнул гигантский пылевой мешок. Из-за противоположной стороны здания наползает толстый столб дыма. Был ли огонь? Наверное, был. Дыма же не бывает без огня…

— Попали!

— Куда?

— Не знаю, где-то рядом!

— В-у-бе-жи-ще-е-е… Все в убежище! Быст-ре-е-е!!!

Прямо на меня надвигаются расширенные от ужаса глаза.

— Мой рюкзак! Вы не видите мой рюкзак? Розовый! Я … я боюсь… молодой человек, не сходите для меня туда? Там мой розовый рюкзак! Ой-й…

Проклиная в душе военных туристов, приезжающих в горячие точки за острыми ощущениями, я пересекаю квадрат холла и швыряю абсурдно нарядный, украшенный дурацкими помпонами аксессуар в руки испуганной блондинке в расстегнутом бронежилете. Шарахает второй разрыв. Вспыхивает ослепительно белая зарница, заслоняющая собой яркое дневное солнце. Содрогается земля, в лицо пахнуло пироксилиновой вонью. От истошного визга у меня закладывает уши. Кажется, что второй взрыв — медленный. Отдельно подпрыгивает крыша. Затем волна выдавливает и разбрасывает по всему пространству больничного двора стекла, кирпичи, куски бетона, какие-то палки и доски. Их много. Десятки, а может быть, сотни. Все это только что кувыркалось в воздухе, но не хотело падать. Наверное, Бог видел, что падать некуда: внизу везде были люди.

Воздух задрожал. Мощно, словно сам Господь огромным полотенцем махнул. На миг стало горячо как в сауне. Закричали люди. Треск такой, будто сломали десять тысяч сухих деревьев разом. Больничный холл накрывает стена серого праха, словно лопнул гигантский пылевой мешок. Из-за противоположной стороны здания наползает толстый столб дыма. Был ли огонь? Наверное, был. Дыма же не бывает без огня…

— Попали!

— Куда?

— Не знаю, где-то рядом!

— В-у-бе-жи-ще-е-е… Все в убежище! Быст-ре-е-е!!!

Прямо на меня надвигаются расширенные от ужаса глаза.

— Мой рюкзак! Вы не видите мой рюкзак? Розовый! Я … я боюсь… молодой человек, не сходите для меня туда? Там мой розовый рюкзак! Ой-й…

Проклиная в душе военных туристов, приезжающих в горячие точки за острыми ощущениями, я пересекаю квадрат холла и швыряю абсурдно нарядный, украшенный дурацкими помпонами аксессуар в руки испуганной блондинке в расстегнутом бронежилете. Шарахает второй разрыв. Вспыхивает ослепительно белая зарница, заслоняющая собой яркое дневное солнце. Содрогается земля, в лицо пахнуло пироксилиновой вонью. От истошного визга у меня закладывает уши. Кажется, что второй взрыв — медленный. Отдельно подпрыгивает крыша. Затем волна выдавливает и разбрасывает по всему пространству больничного двора стекла, кирпичи, куски бетона, какие-то палки и доски. Их много. Десятки, а может быть, сотни. Все это только что кувыркалось в воздухе, но не хотело падать. Наверное, Бог видел, что падать некуда: внизу везде были люди.

Рука его судорожно трясется, бессознательно хватаясь то за автоматный ствол, тоже белый, будто припорошенный мукой, то за сочащееся кровью колено.

— В-у-бе-жи-ще-е-е… быст-ре-е-е!!!

— В-у-бе-жи-ще-е-е… быст-ре-е-е!!!

Со стеклянным звоном хлопается оземь и рассыпается на десятки зеленых осколков большая оконная рама. Сыплются с шуршанием и скрежетом обломки штукатурки. Из белого облака, внутри которого кувыркаются золотистые пылинки, оглушая меня лающим кашлем, выбегает ополченец с покрытым пылью лицом. Рука его судорожно трясется, бессознательно хватаясь то за автоматный ствол, тоже белый, будто припорошенный мукой, то за сочащееся кровью колено.

— В-у-бе-жи-ще-е-е… быст-ре-е-е!!!

Покорно спускаемся по ступеням. Бегу, считаю на ходу повороты, стараюсь не наступить на розовый рюкзак с помпоном. Часы ожидания в бетонном бункере.

— Вы не знаете, который сейчас час? — нервно интересуется блондинка с рюкзаком.

Заметно, что ей просто не с кем поговорить, но во время авиаудара не каждому хочется.

Над головами ухает и воет. Гулко частит «зушка» (зенитная спаренная установка калибра 23 мм для борьбы с авиацией. — «Репортер»), долбит чужая артиллерия.

— Половина четвертого. Торопитесь куда? — не скрывает сарказма анестезиолог.

— Ой, сколько, вы сказали? — сонно отзываются из противоположного угла. — Мы уже сколько тут сидим…

Медленно тикают стрелки. Невыносимо медленно. Кажется, время остановилось. По коридору группами меланхолично перемещаются люди. Некоторые в оцепенении сидят прямо на полу. Они в который раз спрашивают друг у друга, который час…

— В-у-бе-жи-ще-е-е… быст-ре-е-е!!!

Покорно спускаемся по ступеням. Бегу, считаю на ходу повороты, стараюсь не наступить на розовый рюкзак с помпоном. Часы ожидания в бетонном бункере.

— Вы не знаете, который сейчас час? — нервно интересуется блондинка с рюкзаком.

Заметно, что ей просто не с кем поговорить, но во время авиаудара не каждому хочется.

Над головами ухает и воет. Гулко частит «зушка» (зенитная спаренная установка калибра 23 мм для борьбы с авиацией. — «Репортер»), долбит чужая артиллерия.

— Половина четвертого. Торопитесь куда? — не скрывает сарказма анестезиолог.

— Ой, сколько, вы сказали? — сонно отзываются из противоположного угла. — Мы уже сколько тут сидим…

Медленно тикают стрелки. Невыносимо медленно. Кажется, время остановилось. По коридору группами меланхолично перемещаются люди. Некоторые в оцепенении сидят прямо на полу. Они в который раз спрашивают друг у друга, который час…

Был я врачом гражданской практики и вот оказался на войне. Разница между работой «на гражданке» и на войне очевидна. Всё должно делаться стремительно, минимальный объем сведений, ограниченное время, большой поток раненых и хронический стресс. Это жестокий конвейер.

Я вспоминаю Грозный и Гудермес, Донецк и Дебальцево, Хомс и Халеб, и Цхинвал вспоминаю тоже. Длинный серый фильм ужасов. Повторяющихся, дублирующих друг друга.

Каток уже не остановить. Война.

Каток уже не остановить. Война.

Триумф зла

Вечером я обхожу территорию больницы, чтобы увидеть место ракетного удара. Два этажа нового, только что построенного роддома, что в пятидесяти шагах от стены республиканского медицинского центра, смыло взрывной волной. На чудом уцелевшем балконе я пинаю сплющенный конус боеголовки турецкой ракеты и с трудом разгибаю стальную лапшу арматуры, пытаясь пролезть в уничтоженную чудовищным взрывом палату: там, где была дверь, сейчас трехметровая гора из бетонного крошева, и мне приходится разыскивать «задний проход».

Стоя на крыше, я смотрю на больничный двор. Подо мной беспрерывно звенит падающее на асфальт стекло, хлопают и трещат сломанные металлические конструкции, угрожающе раскачиваются почерневшие обломки лестничных пролетов: последствия ракетного удара ликвидирует бравая «бригада-ух» в эмчеэсовских сине-оранжевых комбезах.

Я слышу грубые мужские голоса, их тяжелые матюги и тонкий женский плач — под самой стеной на земле рыдает женщина, сотрудница медицинского центра.

— За что нам это? За что?!

— Спасибо, что промахнулись, вообще-то.

— Как это промахнулись? Вы о чем?!

— Вы же не думаете, что они по пустому роддому ракетой стреляли? Вот оно, крыльцо приемного отделения — пятьдесят шагов!

— В самом деле… «спасибо»…

Я вспоминаю Грозный и Гудермес, Донецк и Дебальцево, Хомс и Халеб, и Цхинвал вспоминаю тоже. Длинный серый фильм ужасов. Повторяющихся, дублирующих друг друга.

Каток уже не остановить. Война. Массовый забой людей, истлевших кровожадной ненавистью друг к другу — торжество зла, триумф человеческой мерзости. Цель — ребрендинг, смена вывески. Было ваше — стало наше. В многочисленных интернет-ресурсах — сусальные реляции про победоносные армии и многочисленные достижения. Увлекательная, романтическая авантюра со стертыми признаками массовых убийств.

Это никогда не прекратится.

Вечером я обхожу территорию больницы, чтобы увидеть место ракетного удара. Два этажа нового, только что построенного роддома, что в пятидесяти шагах от стены республиканского медицинского центра, смыло взрывной волной. На чудом уцелевшем балконе я пинаю сплющенный конус боеголовки турецкой ракеты и с трудом разгибаю стальную лапшу арматуры, пытаясь пролезть в уничтоженную чудовищным взрывом палату: там, где была дверь, сейчас трехметровая гора из бетонного крошева, и мне приходится разыскивать «задний проход».

Стоя на крыше, я смотрю на больничный двор. Подо мной беспрерывно звенит падающее на асфальт стекло, хлопают и трещат сломанные металлические конструкции, угрожающе раскачиваются почерневшие обломки лестничных пролетов: последствия ракетного удара ликвидирует бравая «бригада-ух» в эмчеэсовских сине-оранжевых комбезах.

Я слышу грубые мужские голоса, их тяжелые матюги и тонкий женский плач — под самой стеной на земле рыдает женщина, сотрудница медицинского центра.

— За что нам это? За что?!

— Спасибо, что промахнулись, вообще-то.

— Как это промахнулись? Вы о чем?!

— Вы же не думаете, что они по пустому роддому ракетой стреляли? Вот оно, крыльцо приемного отделения — пятьдесят шагов!

— В самом деле… «спасибо»…

Я вспоминаю Грозный и Гудермес, Донецк и Дебальцево, Хомс и Халеб, и Цхинвал вспоминаю тоже. Длинный серый фильм ужасов. Повторяющихся, дублирующих друг друга.

Каток уже не остановить. Война. Массовый забой людей, истлевших кровожадной ненавистью друг к другу — торжество зла, триумф человеческой мерзости. Цель — ребрендинг, смена вывески. Было ваше — стало наше. В многочисленных интернет-ресурсах — сусальные реляции про победоносные армии и многочисленные достижения. Увлекательная, романтическая авантюра со стертыми признаками массовых убийств.

Это никогда не прекратится.

"В основном на столе уходят те, у кого ранения несовместимые с жизнью. Но это мало утешает". Тело умершего солдата в республиканском медицинском центре.

Комментарии:

Вы должны Войти или Зарегистрироваться чтобы оставлять комментарии...