- Публикатор: Группа редакторов издания (Сетевое_издание_Репортёр)

- Текст: Ольга Тимофеева-Глазунова

Игорю 32 года, он программист и дизайнер белорусской кремниевой долины — Парка высоких технологий. Он попал в автозак 10-го августа вместе с девушкой, когда пошел прогуляться после работы. Через 30 часов в изоляторе он был уже другим человеком и мысленно приготовился к расстрелу

Я думаю о нем с того дня, как увидела в первый раз. Как он сейчас? Смог ли справиться?

Вы, конечно, знаете его, если смотрели «Солярис» Содерберга. Самый фрустрированный, не понимающий, что с ним происходит, самый беззащитный. Это Снаут.

Вы, конечно, знаете его, если смотрели «Солярис» Содерберга. Самый фрустрированный, не понимающий, что с ним происходит, самый беззащитный. Это Снаут.

Он просит не называть его в тексте по имени и выбирает себе самое неподходящее:

«Называйте меня, скажем, Игорь!»

Уточняет, говорят ли от своего имени другие — и долго уговаривает меня их не называть в репортаже. Это кажется ему необдуманным, очень глупым.

Каждые полчаса просит выключить диктофон, чтобы спросить не под запись:

«А у других было такое же впечатление? нет? а какое?»

«А у других было так же? хуже? и как?» — и долго молчит, укладывая это в себе.

Ему не сидится на месте, он ходит по кухне. Он собирается, чтобы идти. Просто куда-то идти, находиться в движении.

В съемной квартире он больше не чувствует себя защищенным — спокойнее у родителей в спальном районе. Или хотя бы на улице, среди людей.

Слыша отрывки чужих историй, он погружается глубже в себя. Я не с первого раза понимаю, что лишние подробности ранят его, — и тогда останавливаюсь, перестаю ему их говорить.

Я понимаю, что у него жесточайшая травма — он похож на тонкий инструмент, который варварски сломали.

Я предлагаю ему больше ничего не говорить — «да, да, рассказывая, я снова переживаю травму», — оказывается, знает он. Я хочу остановить это интервью и отвезти его к психологу. Но он не останавливается, он хочет договорить.

Перед ним раскрытый ноутбук, рядом — смартфон. Аскетичная кухня без всяких намеков на уют, обустроенная наспех, как в только что сданной новостройке. Стол, пара табуреток. Короткие белые занавески на окне — такие были в ходу лет 20 тому как. В коридоре плакатик: «Любимых не бьют».

— Вы ходили на митинг после того, как были в изоляторе?

— Нет, конечно, — вздрогнув, отрывается от ноутбука он.

— Нет, конечно, — вздрогнув, отрывается от ноутбука он.

Оказывается, на митинги ходит сосед, который снимает вторую комнату в этой квартире.

— Я вообще дизайнер в месте, которое в Беларуси называется Парк высоких технологий. Это как Сколково в Москве. И это достаточно большой, важный сектор белорусской экономики.

Меня взяли в понедельник 10-го числа вечером. Я сходил на работу, пришел. Я живу в центре, посмотрел в окно — никого нет в центре, пустота, ко мне заехала девушка, и мы решили пройтись по Немиге, тут вдоль реки. Вообще никого нет, потому что все основные события были на Пушкинской и на Риге (у торгового центра «Рига». — «Репортер»).

Гуляем мы, гуляем, но нам нужно перейти через мост. А все мосты, на всех мостах стоят по два омоновца, и мы все идем, идем — мост, омоновцы, потом два километра прошли — опять мост через реку Свислочь, и опять омоновцы. И я с безопасного расстояния, метров с двадцати-тридцати, кричу: «Здравствуйте, подскажите, а где можно перейти реку? По какому мосту?» — и омоновец достаточно адекватным голосом говорит, типа: «Здрасьте, вы можете здесь перейти».

И в принципе, это казалось абсолютно адекватно и нормально, потому что абсолютно ничего не происходило, пустые улицы, просто омоновцы говорят: «ну перейди здесь». Я с девушкой, все нормально, почему бы не перейти.

В тот момент, когда мы с ним поравнялись, он такой: «Давайте, я вам помогу перейти», — и непосредственно взяли меня и девушку и поместили в автозак. Я им объясняю: «А че меня, типа, че меня тут нести?»

Он нервно посмеивается.

— Ну, сел я в автозак, это был даже не автозак, это был автобус милицейский. Когда он полностью набился из точно таких же случайных прохожих, этот автобус поехал, мы потом из автобуса пересели в какой-то другой автобус, из другого автобуса пересели в автозак, набивались в этот автозак люди, набивались, набивались, набивались… и мы потом приехали в Окрестино.

— Ну, сел я в автозак, это был даже не автозак, это был автобус милицейский. Когда он полностью набился из точно таких же случайных прохожих, этот автобус поехал, мы потом из автобуса пересели в какой-то другой автобус, из другого автобуса пересели в автозак, набивались в этот автозак люди, набивались, набивались, набивались… и мы потом приехали в Окрестино.

— В автозаке вас было нормальное количество — вас не били, не оскорбляли, ничего такого не было?

—Смотрите. Конкретно меня в автозаке не были. Нас там закрывали в какие-то такие маленькие отделения по три человека — двое сидят, один на коленях — и нас конкретно не били, потому что нас брали на Немиге, на пустой Немиге. Он пока весь не заполнится, он на Окрестина не едет. И, видимо, в какой-то момент, а я этого не вижу, у меня окон нет, я сижу в темноте — набирали людей с разных районов Минска, и в том числе, били людей в автозаке. Потому что, видимо, набирали в более таких агрессивных районах типа Пушкинская либо «Рига».

— Что вы подразумеваете под агрессивными?

— Не агрессивными, а активными, наверное, больше. Я уж не знаю, агрессивные или активные, потому что так или иначе были люди разные, и в том числе которые предпринимали какие-то действия активные, строили баррикады или еще что-то. Я не говорю, это плохо или хорошо, я просто говорю, что ОМОН их будет бить скорее, чем нас. Хотя логикой и здравым смыслом здесь руководствоваться не стоит.

— Ваша девушка была вместе с вами?

— В одном автозаке, но в разных отделениях.

— Вы переживали за нее?

— Еще как.

— Вы могли переговариваться?

— Нет. Я понимал, я слышал, что она там, но не переговаривались как-то.

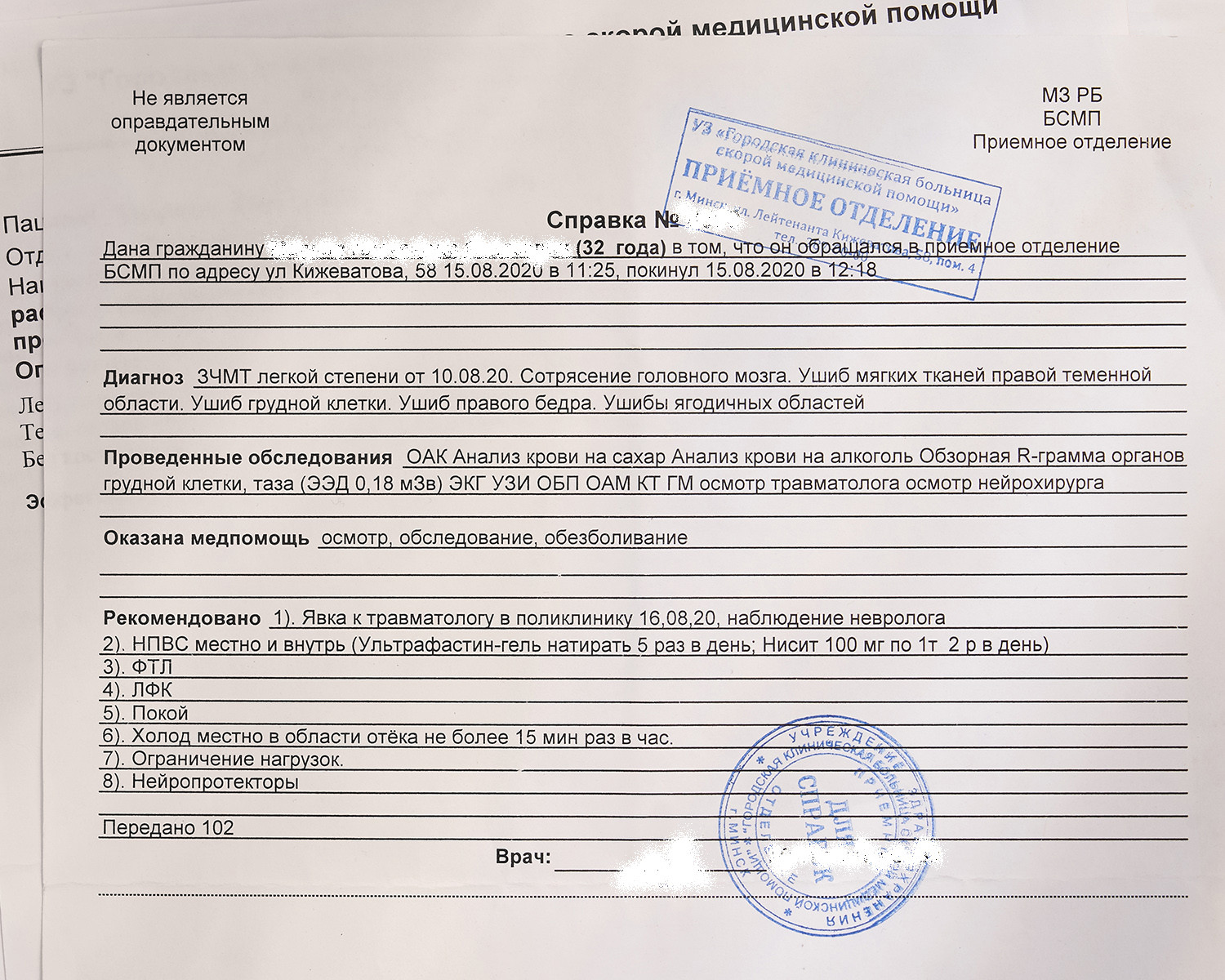

Результаты медицинского обследования IT-специалиста после пребывания в изоляторе

— В общем, приехал автозак непосредственно к Окрестино, открылись ворота, омоновцы выстроились в две шеренги, образовали некий коридор. Омоновец, который был еще в автозаке, крикнул: «Кого будем первыми выпускать, девушек или парней?» Ну, скорее всего, «парней или баб» было выражение. Омоновцы говорят: «Баб первыми». Ну, «бабы» вроде бы пробежали. А парней, конечно, — бежишь, тебя по спине кто-то ударит, тебя кто-то там ногой ударит, и с этими с пластиковыми наручниками, это такие стяжки строительные, и через такой коридор, где тебя все бьют. Кто-то падает, встает, ну в общем…

Он замолкает, пытаясь унять забегающие вперед мысли, чтобы рассказывать по порядку. Но исключить эмоции оказывается не так просто.

— Выстраиваемся все в линию, они говорят: встать на колени, руками к стене.

Замолкает опять.

— Становимся. Они разрезают стяжку, говорят, ну типа снимай шнурки, ремень, вынимаешь все из кармана и засовываешь в пакетик. Раздали всем пакетики. Но надо понимать, что это за ситуация. Вот если, я говорю культурно, классический омоновец представляет из себя человека, у которого не самый богатый лексикон, у которого не десятки тысяч русских слов в багаже, у которого есть базовый какой-то набор слов, который он применяет на работе из 15-20 и, наверное, в жизни вне работы он применяет около 150-ти слов. Потому что синонима слову «пи**ить» я не слышал. Только вот это слово, потому что «бить», «ударить» — никаких таких слов не было. И это все, естественно, делается с ором большим, всех там бьют по спинам. Я засунул все в пакетик, сдал пакетик, телефон у меня до этого забрали еще в автобусе. Мы сели, извините…

Он зависает над ноутбуком — пришло сообщение от юриста. Какое-то время у него уходит, чтобы воспринять смысл написанного. После чего он звонит юристу и заново объясняет всю глубину проблемы — завтра его вызывают в РУВД, и он боится туда идти, а именно — оттуда не выйти. После того, что случилось, он снял побои, больница передала эти данные в милицию, и его вызвал следователь. Ему сказали прийти с вещами, в которых он был, мобильным телефоном и заключением врача. Это его пугает. Юрист успокаивает его, что он пойдет туда с адвокатом.

— Мы сдали все вещи и нам непосредственно: «Забегайте типа в эту камеру». Что это за камера. Там помещение пять на пять метров, без крыши, вместо крыши решетка, нас там набилось человек пятьдесят, наверное. Сначала наша группа из автозака, это человек пятнадцать. Потом через полчаса — еще пятнадцать, еще пятнадцать — и стало человек шестьдесят. По контингенту — сразу, честно говоря, видно, что это не обычный срез белорусского общества, потому что очевидно, что брали, пытались брать каких-то ребят таких, по лицам — бандитообразных, ребят, которые уже сидели или алкоголиков, потому что если взять случайных 60 белорусов, там не будет такого количества алкоголиков и ребят с уголовным прошлым. Мне кажется все же, что когда ОМОН выбирал, кого хватать, он хватал с большим приоритетом каких-то уголовников, мне так показалось.

— Ну а как же попали вы с девушкой?

— Я был в меньшинстве. Там было человек 15-20 с нормальными лицами ребят, которые видно, что на нормальных работах работают.

— Да, слышал. На разных работах. И программисты, и дизайнеры, и безработные, кто угодно. Но мне показалось, что достаточно много ребят таких… деклассированных элементов, можно так сказать. Стоим мы, просто стоим, и ничего не происходит в этом помещении, ждем. Через два-три часа мы все вышли на выход, на улицу, внутренний дворик, встали на колени, руки на стену, и по очереди у нас спрашивали имя-фамилию, год рождения, место работы и должность. Вот так, ты стоишь, голову поворачиваешь набок и говоришь, кем работаешь. Так нас переписали, и переписывали не в компьютер, переписывали просто в журнал, образно говоря, или просто в записную книжку карандашиком. Потом мы все зашли в камеру. Было ощущение у всех, что до утра досидим, придет следователь и нас всех, все за нас решит.

Он саркастически улыбается.

— Самая большая проблема, я вижу, была в том, что если, например, меня забирали с Немиги и за локоток вели в автозак, то кого-то забирали с «Риги» или Пушкинской, когда были активные действия, и уже когда мы попадаем в одну общую большую камеру, непонятно, кто предпринимал активные действия, а кого просто забрали — так называемый «хапун», белорусский «хапун», когда по дворам ходят и забирают всех подряд.

— Самая большая проблема, я вижу, была в том, что если, например, меня забирали с Немиги и за локоток вели в автозак, то кого-то забирали с «Риги» или Пушкинской, когда были активные действия, и уже когда мы попадаем в одну общую большую камеру, непонятно, кто предпринимал активные действия, а кого просто забрали — так называемый «хапун», белорусский «хапун», когда по дворам ходят и забирают всех подряд.

— Что такое белорусский «хапун» и по каким поводам это происходит?

— Ну, у нас есть раз в пять лет триггер, который людей мотивирует выходить на улицы — это президентские выборы. И в принципе, сценарий происходящего один и тот же, просто сейчас масштаб гораздо больше, чем… чем раньше. То есть в 2015 году было, в 2010-м, в 2006-м — примерно все то же самое было. Просто сейчас — да, бывают такие «хапуны», когда по дворам ходят милиционеры, хватают всех подряд — беспредел, беззаконие… На чем я остановился?

«Настает день, и какая-то из камер плохо себя ведет… Потому что там у человека была эпилепсия… Они кричали: Врача, врача, врача. Врача, врача. Он не шел, не шел. Они: «Врача, врача, врача, срочно врача», - никого не было. Кричали, кричали. А потом… их всех вывели, они по очереди рассказывали, чего они ругаются, их потом били всех, причем били сильно. И они так кричали, когда их били...»

— На том, что вы думали, до утра досидите в камере, и вас выпустят.

— Да. Мы думали, до утра досидим в камере. Но настало утро, а мы не ходили в туалет, не пили, не ели, это прогулочная камера, не было ни туалета, ничего. Это так называемый канарейник, бетонные стены пять на пять метров, бетонный пол, ну человек 50-60 туда, невозможно сесть. Столько людей было, что невозможно сесть.

— Да. Мы думали, до утра досидим в камере. Но настало утро, а мы не ходили в туалет, не пили, не ели, это прогулочная камера, не было ни туалета, ничего. Это так называемый канарейник, бетонные стены пять на пять метров, бетонный пол, ну человек 50-60 туда, невозможно сесть. Столько людей было, что невозможно сесть.

— Такой канарейник там один? — я пытаюсь сопоставить со словами Глеба.

— Пять штук, мы были пятые. Вы же сегодня, наверное, разговаривали с кем-то, ведь точно так же люди сидели, нет?

— Только у них было жестче.

— Да?.. — задумывается он. — Возможно, была какая-то селекция. Возможно, закидывали туда каких-нибудь отморозков максимальных. Как-то их там выбирали или что. Тут непонятно, какая логика происходящего у людей. Может быть, в первую или во вторую вообще отморозков каких-то. Или не отморозков. Я не знаю. Где-то схватили, от места зависело. Может быть у нас была галочка, что здесь сидят «с хапуна».

— Где в это время была ваша девушка?

— Я не знаю. На тот момент не знал. В тот момент еще был парень, которого взяли с девушкой. Мы спросили у омоновца, который сверху ходит, как наши девушки. Он говорит: «А баб отпустили». И я расслабился и понял, о классно, я отвечаю только за себя, моя подруга, она уже, наверное, всем растрезвонила, всем рассказала, что да как, и я такой радостный, только от меня все зависит, и я отвечаю только за себя, и это меня очень порадовало.

На улице кричали мамаши, что-то кричали, какие-то там «Отпусти-отпусти» — но, честно говоря, это все только усугубляло ситуацию. Я слышал, как за стенкой — из-за того, что камеры идут подряд, я слышу все происходящее в других камерах — и кто-то даже этим мамашам, которые за периметром, кричал обратно…

На улице кричали мамаши, что-то кричали, какие-то там «Отпусти-отпусти» — но, честно говоря, это все только усугубляло ситуацию. Я слышал, как за стенкой — из-за того, что камеры идут подряд, я слышу все происходящее в других камерах — и кто-то даже этим мамашам, которые за периметром, кричал обратно…

— Что кричал?

— Там родители кричали в таком духе: «Сережа Петечкин, ты тут?» — и Сережа Петечкин крикнул «я тут» — а потом, естественно, омоновцы его выдергивают и бьют. Когда выдергивали и били людей из других камер — мы камерой такие сидели тихонько — и из-за того, что там очень хорошая слышимость, это очень морально подавляет.

— Там родители кричали в таком духе: «Сережа Петечкин, ты тут?» — и Сережа Петечкин крикнул «я тут» — а потом, естественно, омоновцы его выдергивают и бьют. Когда выдергивали и били людей из других камер — мы камерой такие сидели тихонько — и из-за того, что там очень хорошая слышимость, это очень морально подавляет.

— Что вы чувствовали в этот момент?

— Сильная подавленность, что ничего невозможно изменить. Конечно, страх, что никто тебя не спасет, и какие-то законы, нормы, еще что-то здесь абсолютно не действуют. Здесь… Правильное поведение на таких мероприятиях: надо смотреть вниз — смотришь вниз, надо не просить воды, не просить туалета, не просить еды.

— Не привлекать к себе внимания?

— В какой-то степени это способ выживания, — вздыхает он.

— Вообще-то так советуют вести себя людям, захваченным террористами.

— А мне кажется, есть много сходства с этой ситуацией.

— Мы можем это разделить на две части, можем поставить на паузу? — спрашивает он. Я выключаю диктофон, и тогда он расспрашивает меня, через что прошли другие.

Я говорю ему о разнице, но скоро понимаю, что никаких подробностей лучше ему не рассказывать, потому что он находится в ужасном психологическом состоянии, и эти подробности его ухудшают. Я спрашиваю, обращался ли он к психологу, он спрашивает, на что это похоже, как будет проходить разговор с психологом — и я примерно объясняю, как это бывает и что бояться тут нечего. Он встает, проходится по маленькой кухне. Я предлагаю остановить интервью — но он не останавливается. Звонит юрист, она нашла адвоката, и он говорит ей, что созрел для того, чтобы обратиться к психологу.

— Мне очень плохо, — говорит он.

Поскольку он не хочет прекращать интервью, мы договариваемся, что он не будет сдерживать поток мыслей, не будет пытаться передать все хронологически точно и не говорить о том, что он чувствует в связи с этим. Ему будто становится легче.

Я включаю диктофон.

— Настает день, и какая-то из камер, мы в пятой сидим, плохо себя ведет… Потому что там в какой-то из камер, например, в третьей, у человека была эпилепсия… Они кричали: врача, врача, врача. Врача, врача. Он не шел, не шел. Они: «Врача, врача, врача, срочно врача», — никого не было. Кричали, кричали. А потом… их всех вывели, они по очереди рассказывали, чего они ругаются, их потом били всех, причем били сильно. И так сильно, они так кричали, когда их били… — он прерывисто вздыхает.

«Я не могу сказать, что ты боишься погибнуть. Я могу сказать, что хочется просто, чтобы это все это закончилось. Путь окончания не так важен»

— И нас очень демотивировала одна фраза, они говорят типа: «А ты че тут делаешь?» — а мужик какой-то говорит: «Посмотрите на меня, меня забрали два дня назад, я же хорошо одет, я же нормальный человек, я наблюдатель был на избирательном участке», — ну его потом начали бить, и нас демотивировало то, что он сказал «два дня», — потому что мы все время надеялись, что вот, вот, вот, сейчас придет следователь, даст нам какие-то штрафы, образно говоря, и все это закончится… Но мы как услышали, что «два дня», это мы поняли, что мы еще раз переночуем. Начали ходить в туалет, нашлась бутылка, они начали давать нам воду в бутылке.

— А в первые сутки не нужны были туалет, вода?

— Воду не давали, в туалет ходили — там есть типа водослив. Но в этот водослив очень сложно попасть, чтобы не обмочить, образно говоря, пол, и это все не превратилось бы в какую-то кашу из мочи. Потому что нас и так очень много людей. Нам дали две бутылки, одну мы стали использовать, чтобы набирать воду, мы отдавали ее какому-то… понимаете, там очень много зависит еще от смены, наверное — поменялась смена, и нам начали давать воду. Или они договорились: первые 15 часов не даем воду, а потом даем. Тут непонятно. Мы со своей колокольни не можем проанализировать, как у них там идут эти все процессы.

— Воду не давали, в туалет ходили — там есть типа водослив. Но в этот водослив очень сложно попасть, чтобы не обмочить, образно говоря, пол, и это все не превратилось бы в какую-то кашу из мочи. Потому что нас и так очень много людей. Нам дали две бутылки, одну мы стали использовать, чтобы набирать воду, мы отдавали ее какому-то… понимаете, там очень много зависит еще от смены, наверное — поменялась смена, и нам начали давать воду. Или они договорились: первые 15 часов не даем воду, а потом даем. Тут непонятно. Мы со своей колокольни не можем проанализировать, как у них там идут эти все процессы.

Он переводит дыхание.

— Одна бутылка у нас для того, чтобы набирать воду, в другую бутылку мы ходим в туалет и сливаем ее в трубу, то есть сходил в туалет в бутылку и слил ее в водослив.

— Была общая бутылка на всех, тут уже не до какой-то там гигиены?

— Абсолютно. Потом уже ближе к вечеру нас начали выпускать в туалет. Что такое туалет? Ну, например, там нас собирается 15 человек, мы стоим в канарейнике, но есть соседняя камера, заходим все 15 человек туда, ходим в туалет. Какой плюс? То, что в камере тепло. А тогда было похолодание, это действительно стало очень большой проблемой. Потому что нас всех забирали в майке, шортах — а потом стало 10 градусов, и стало невыносимо холодно.

— Вы были практически на улице?

— Мы были абсолютно на улице, потому что нет крыши. Там нельзя сесть или лечь спать, — на словах «лечь спать» он усмехается, — потому что бетон, очень холодно. Мы поняли, что лучше лечь поспать, когда светло, а когда темно, лучше не спать, потому что можно замерзнуть. Садились.

Он встает со своего стула и показывает.

— За спину стельки из-под кроссовок, кроссовки под попу. На один кроссовок сидишь, а на другой кроссовок кладешь ноги. На твои ноги садится спереди человек, и выстраиваются такие длинные ряды. Это для того, чтобы было не холодно. Либо как-то пытались согреться, уже не до каких-то там этических, гигиенических — друг на друга ложились. Но по итогу пытались спать просто стоя, прислонившись, как пингвины, просто пытались ближе друг к другу подойти, и периодически тот, кто был в центре, выходит на окраину.

Когда ты там находишься, это воспринимается как единственный способ выжить, потому что холод хуже, чем дубинки. Когда ты отключаешься на 15 минут, потому что заснул, и просыпаешься от дикого холода, это такой стресс. Из-за отсутствия воды и еды идут уже немножко даже галлюцинации. Например, мне казалось, что на полу муравьи. Я присаживался, трогал камушки, а это оказывается — камушки. Или, например, мне казалось, что кошка, а это оказывается, у кроссовок есть световозвращающие элементы — и как будто глазки. То есть это даже, наверное, не галлюцинации, это знаете, вот когда показалось. И очень часто мозг играет с тобой, и все время тебе что-то кажется, мерещится, потому что организм изможден.

— Сколько вы спали за это время?

— В понедельник с утра я проснулся, пошел на работу, настал вечер, пошел гулять, меня забрали, я всю ночь, потом весь день стоял — ну то есть это когда больше суток не спишь и когда не поят и не кормят, тогда очень стрессовое ощущение для организма. Но в какой-то степени нам начало везти, потому что 11-го вечером тоже начали забирать людей, и раз забирают новых людей — их же надо кошмарить, и их засовывали в наши камеры, где мы были, в эти вот канарейники, а нас, по очереди, не всех вместе, человек по 12-15, начали переводить в обычные камеры. Ну чтобы новенькие ощутили весь кайф, видимо. Их начали закрывать в канарейниках, а нас — переформировывали и засовывали в обычные камеры.

— В понедельник с утра я проснулся, пошел на работу, настал вечер, пошел гулять, меня забрали, я всю ночь, потом весь день стоял — ну то есть это когда больше суток не спишь и когда не поят и не кормят, тогда очень стрессовое ощущение для организма. Но в какой-то степени нам начало везти, потому что 11-го вечером тоже начали забирать людей, и раз забирают новых людей — их же надо кошмарить, и их засовывали в наши камеры, где мы были, в эти вот канарейники, а нас, по очереди, не всех вместе, человек по 12-15, начали переводить в обычные камеры. Ну чтобы новенькие ощутили весь кайф, видимо. Их начали закрывать в канарейниках, а нас — переформировывали и засовывали в обычные камеры.

Конечно же, в этих обычных камерах очень душно и невозможно дышать. Конечно, чудовищно воняет туалет. Конечно, там 25 человек на 4-местную камеру. Но — тепло. Это самое важное. Это тепло. Ну мы кое-как там начали спать. Ночью нас будят, перезапишите, кто у вас там есть в камере.

Он опять просит остановить запись и начинает прохаживаться по кухне. Я спрашиваю его, почему он отказался от психолога с самого начала. «Я думал, что уже все закончилось, но сегодня мне позвонил следователь», говорит он. Звонок выбросил его из настоящего, вернул в еще не пережитое прошлое.

— Тут момент такой, что холод, помноженный на отсутствие сна и еды, и воды, когда это все умножается, это нечеловеческие условия. То есть отдельно любой элемент, он терпим. Но когда происходят эти все три элемента — холод, отсутствие сна, еды и практически вода — потому что когда дают двухлитровую бутылку воды на 60 человек, нельзя сказать, что дали попить…

Сам того не замечая, на кухонной табуретке он сидит ссутулившись и сжавшись, ногу на ногу, скрестив руки на груди.

— Перевели нас в камеры, в камере было очень много людей, но психологически было с людьми очень комфортно общаться, поскольку все понимают, что мы в какой-то ситуации, такой, незаконной. Все друг друга, по сути, поддерживают. Тут уже неважно, кто какой. Все поддерживают, но люди в шоке, в таком шоке, в том числе и я. Потому что в какой-то момент я спрашиваю у себя: «Игорь!» — он неестественно произносит выбранное себе чужое имя. — «Игорь», что ты хочешь, пить, есть? Что ты хочешь?» Я понимаю, что я ничего не хочу. Потому что шоковое состояние. И это настолько глубинное... Потому что я привык, я вот всю жизнь живу, мне тридцать лет, и я понимаю, что я всегда, хоть раз в день, ел. Всегда пил. Всегда, хорошо, плохо, но всегда спал. А здесь происходят такие вещи, которые выбивают тебя из колеи и выдают такой уровень стресса, в котором ты замыкаешься. Если ты обычно разговорчивый, позитивный, то тебя никто не может узнать. Ты настолько замкнут, закрыт и просто в шоковом состоянии.

— Тогда, там, или сейчас, до сих пор?

— Нет, сейчас хорошо. Сейчас стало намного лучше. Меня эта тема, конечно, будоражит и триггерит. Но сейчас... нормально. Ночью мы кое-как там засыпаем, я — сидя на тумбочке, нас ночью будят, говорят: «Переписываемся». За стеной слышны крики какие-то, кто-то бегает, кто-то кричит. Кого-то бьют. Это, конечно, очень психологически подавляет. С утра просыпаемся, как с утра — в шесть утра. Нас всех выводят из камер в коридор и начинают зачитывать фамилии. Кого зачитали, тот выходит в другой ряд. Ну, в другой строй. В том числе мою фамилию зачитывают, я перехожу в другой строй.

— Это пугает?

— Нет. Нет, это наоборот. Любое упоминание тебя, любой раз, когда кто-то тебе что-то кричит, это наоборот в плюс. Почему. Потому что если что-то вообще меняется, это хорошо. Потому что, ну как бы — всегда почему-то мы кормили сами себя надеждой, что вот сейчас прочитают твою фамилию, ты идешь к следователю, подписываешь все бумаги, которые он тебе скажет, платишь этот вонючий штраф — и все заканчивается. Всегда ты ждал свою фамилию. Всегда ты ждал, что крикнут твою фамилию… Говорят мою фамилию, из ста человек выходит нас пятнадцать. А я когда стою — там мы все стоим в позе ласточки — это руки вверх, в положении раком.

— Как особо опасные преступники?

— Да, как особо опасные преступники, да, — нервно улыбается он. — Головой вниз. И нас человек пятнадцать отводят, всех остальных по камерам, а я влево-вправо смотрю немножко глазками и понимаю, что я стою, ну, с нормальными людьми. В том плане, что, как я ранее говорил, было много ребят не-нормальных. Было видно, что ребят и сидевших половили, и каких-то алкоголиков, и бомжей забрали, ну понимаете. И я смотрю влево-вправо — там очень много классных людей, хороших, порядочных. Я понимаю, что я в группе, ну типа «норм».

— Да, как особо опасные преступники, да, — нервно улыбается он. — Головой вниз. И нас человек пятнадцать отводят, всех остальных по камерам, а я влево-вправо смотрю немножко глазками и понимаю, что я стою, ну, с нормальными людьми. В том плане, что, как я ранее говорил, было много ребят не-нормальных. Было видно, что ребят и сидевших половили, и каких-то алкоголиков, и бомжей забрали, ну понимаете. И я смотрю влево-вправо — там очень много классных людей, хороших, порядочных. Я понимаю, что я в группе, ну типа «норм».

И к нам подходит какой-то работник и говорит, что вы сейчас пойдете домой. Мы такие — «супер». «Вещи когда забрать?» — «Ну, а они вам сейчас нужны? Если не нужны, зайдете через пять дней». Мы говорим: «хорошо». Он выводит нас на улицу, передает другому человеку — это омоновец. Омоновец говорит: «побежали за нами». Ну это естественно, это я говорю: «побежали за нами». Там было, там…

Жестокость ОМОНа возмутила в равной степени и интеллигенцию, и заводчан, - и люди вышли на улицы, требуя суда

— А давайте с вами выйдем сейчас на улицу и там договорим?

Пауза. Пауза.

— Меня смущает то, что любые переписки… Нет, совершенно удалить будет подозрительно. Но я буду чистить. Мы сейчас разойдемся, я сяду и буду чистить свой телефон. Я, естественно, не террорист никакой. У меня друзья такие, они могут написать, а если сильно кому-то надо, они могут любую информацию перековеркать.

— Меня смущает то, что любые переписки… Нет, совершенно удалить будет подозрительно. Но я буду чистить. Мы сейчас разойдемся, я сяду и буду чистить свой телефон. Я, естественно, не террорист никакой. У меня друзья такие, они могут написать, а если сильно кому-то надо, они могут любую информацию перековеркать.

— Вы в квартире сейчас себя чувствуете незащищенным?

— Нет, я нормально чувствую себя. Я просто, когда иду, мне как-то комфортнее. Я вообще часто гуляю один, хожу, слушаю музыку, какую-нибудь аудиокнигу включаю и иду. Чувствую ли я себя не? Да, здесь на Немиге чувствую себя некомфортно, я с родителями на Каменной горке живу, это спальный район на окраине города, и он мне более комфортен, потому что…

Пауза. Он молча складывает вещи, будто забыв договорить, но на самом деле мысли роятся у него в голове — мозг лихорадочно планирует, как избежать повторения случившегося. И никакого плана пока нет.

— … Потому что там спальный район. А здесь движуха. Здесь движуха, здесь туда-сюда.

Он собрал свои вещи, я — свои: блокнот, зарядка и телефон.

— Отлично, пойдемте.

Мы выходим на площадку, спускаемся на первый этаж, никого не встретив в подъезде. Оказавшись на улице и немного отойдя от дома, он повел неизвестным для меня маршрутом, не по улицам, а дворами, так что я быстро перестала ориентироваться и понимать, где мы. Он, напротив, почувствовал себя спокойнее и смог продолжать.

— Отвел нас мужчина, какой-то работник тюрьмы, и я, честно говоря, видел четкое разделение, где работник тюрьмы, а где ОМОН. ОМОН от работника тюрьмы кардинально отличается. ОМОН — абсолютно отмороженный, отбитый. Работники тюрьмы тоже не блистали интеллектом, — усмехается он, — но у них есть определенная тактичность. У ОМОНа непосредственно тактичность отсутствует. Любые призывания ОМОНа, когда кто-то там призывает к какой-то адекватности, милосердию и вообще к какому-то здравомыслию, — заканчивались всегда только дубинками.

Смотрите, значит, нас мужчина, работник тюрьмы, отводит и говорит: «Вот там ребята, сейчас вы выйдете домой». А что это за ребята? Это непосредственно работники ОМОНа, и там автобусик, их там человек 10, наверное, а нас — человек 15.

Он вздыхает, чтобы перейти к дальнейшему.

— И они говорят, что, «давайте, становитесь на колени» — а это 6:20 утра — «становитесь на колени, руки на стену и стойте ждите». Я встал на колени, руки на стену, ну и я подумал, что будут стрелять сейчас непосредственно резиновыми пулями.

— Зачем стрелять резиновыми пулями?

— Я рассказываю о своих впечатлениях.

— Да, но почему вы так подумали?

— Потому что не было логики происходящего, не было логики избиений, они издевались и мучили людей, потому что они садисты, а не потому, что это имеет хоть какую-то базовую логику, воспитательные цели.

— Вообще два человека до вас мне сказали, что в какой-то момент, когда их поставили лицом к стене, они подумали, что сейчас их будут расстреливать.

— Да! Почему так происходит? Никто не говорил, в принципе, что, может быть, будут расстреливать. Но у всех было, скорее всего, одинаковое впечатление, потому что ты очень морально подавлен, плюс отсутствие воды, сна, еды. Ты в ужасном состоянии, когда (кажется, что) тебя никто не спасет. В такие моменты появляются даже мысли очень неправильные, и вообще понимаешь, почему забирают даже шнурки, чтобы не повесился. Потому что когда ты в таком состоянии, ты уже не можешь исключить возможность, что — ты можешь повеситься.

— Зачем? Если ты все время боишься погибнуть.

— Я не могу сказать, что ты боишься погибнуть. Я могу сказать, что хочется просто, чтобы это все закончилось. Путь окончания не так важен.

Где-то вдалеке кричат, играют на улице дети. Женщина проходит мимо, задерживая на нем взгляд.

— В общем, мы стоим так, стоим. Потом они говорят: «Так, вставайте. В общем, ты садишься на него, а ты садишься на него, на плечи».

«Как зовут?» — Я говорю: «Игорь зовут меня». —

«Что ты делал?» Я говорю: «Ну, на Немиге шел, мост переходил». — «Я верю тебе! Немига, мост! Там, наверно, стояли, да? Ой, нехорошо! Понимаешь, Игорь, мы же не хотели тебя бить! Это же, если мы не начнем вот так вот защищать нашу страну, то кто ее защитит!»

Он тяжело, громко переводит дыхание, в голос выдыхает: «О-о-ой».

— Мне повезло, у меня паренек мелкий, килограмм 60, а я 80-85. Начинаем, типа, надо сделать 15 приседаний. Делаем, не делаем, так кто-то упал, его отводят, начинают бить, он кричит. У нас шоковое состояние, мы вообще, как… я не знаю, то есть... как вещи! Мы ничего не можем сделать. Потом дальше пошли какие-то другие упражнения, типа отжимания, у меня не получается делать выдергивают: «Ложись на траву». Я лег на траву. Они начинают меня бить. Я теряю сознание. А… и в принципе я считаю это плюсом!

Он заходится искаженным, невротическим смехом.

— Потому что я ничего не помню. Я потерял сознание, и-и-и — я уже помню, как стою обратно в строю, но мне ребята говорят: «Ты так кричал, что думали, что ты сдохнешь». Я не знаю, кричат ли, когда теряют сознание, но, скорее всего, это была просто шоковая ситуация, и мозг вырезает эти все шоковые моменты, потому что я действительно не помню, как что происходило в тот момент.

Он снова переводит дыхание, подавляет вздох, молча проходит несколько шагов.

— Ну че, потом там «давайте все ложитесь и ползком ползите к выходу». Ты ползешь к выходу, становишься перед выходом, и они решают, ну может быть, каждый раз так решают, они играют в плохого и хорошего полицейского. Стоит перед выходом парень, тоже плохо говорящий по-русски. Что это значит? Он, видимо, из какого-то глубокого села. Беларусь характеризуется тем, что если в России все говорят на русском языке, и в принципе, я, мне кажется, говорю на хорошем русском языке, там паренек, видно, что он из села, в Белоруссии это называется трасянка, микс двух языков, белорусский и русский — это трасянка. И я понимаю, что он из маленького села, он явно не интеллектуален, у него набор слов из пятнадцати, наверное, когда он фразы какие-то строит, речь корявая, из-за того, что он синонимов не может подобрать, оно такое все рубленое.

— Ну че, потом там «давайте все ложитесь и ползком ползите к выходу». Ты ползешь к выходу, становишься перед выходом, и они решают, ну может быть, каждый раз так решают, они играют в плохого и хорошего полицейского. Стоит перед выходом парень, тоже плохо говорящий по-русски. Что это значит? Он, видимо, из какого-то глубокого села. Беларусь характеризуется тем, что если в России все говорят на русском языке, и в принципе, я, мне кажется, говорю на хорошем русском языке, там паренек, видно, что он из села, в Белоруссии это называется трасянка, микс двух языков, белорусский и русский — это трасянка. И я понимаю, что он из маленького села, он явно не интеллектуален, у него набор слов из пятнадцати, наверное, когда он фразы какие-то строит, речь корявая, из-за того, что он синонимов не может подобрать, оно такое все рубленое.

Он взмахивает руками и раскачивает ими вперед и назад, как сломанные часы.

Потом ко мне. «Как зовут?» — Я говорю: «Игорь зовут меня». — «Что ты делал?» Я говорю: «Ну, на Немиге шел, мост переходил». — «Я верю тебе! Немига, мост! Там, наверно, стояли, да? Ой, нехорошо! Понимаешь, Игорь, мы же не хотели тебя бить! Это же, если мы не начнем вот так вот защищать нашу страну, то кто ее защитит!» Мне очень хочется ему сказать: «Слушай, парень, а вот то, что только что было, вот это вот, «один на другого залазит» — что, вы не хотели бить?» Ну то есть это абсолютное вранье, они, видно, играли в плохого-хорошего полицейского или чтобы у нас положительный осадок остался — непонятно, зачем это сделано. Потому что они били нас не потому, что у них есть приказ — потому что это нравится. Об этом чуть позже.

Ну, все. Он мне сказал что-то, я сказал такой: «Да, я понял, я понял» — он напускает на голос дебиловатую интонацию специально для этих слов и опускает голову вниз.

— Вы при этом голову опускали низко?

— А нет, мы же вот так стоим, — он сгибается пополам, — мы доползли до выхода и встали голову вниз, руки назад, вот так вот, «ласточка». Я говорю: «Я понял». Он говорит: «Так объясни мне, зачем этот митинг?» — Я говорю: «Нет, не нужен митинг, не нужен, не нужна революция!» — я говорю, естественно, чтобы все наконец-то закончилось.

— А нет, мы же вот так стоим, — он сгибается пополам, — мы доползли до выхода и встали голову вниз, руки назад, вот так вот, «ласточка». Я говорю: «Я понял». Он говорит: «Так объясни мне, зачем этот митинг?» — Я говорю: «Нет, не нужен митинг, не нужен, не нужна революция!» — я говорю, естественно, чтобы все наконец-то закончилось.

Он протяжно выпускает из себя напряжение, получается долгий глухой звук: «а-а-а-а…»

— Вышел из Окрестина. Там паренек непосредственно шел тот, который вышел раньше. Мы такие с ним без шнурков, все в земле, кто-то в крови, это 6:40 утра. Зашли в другой двор, сорвали рябину, сели под рябину, едим эту рябину. Поели этой рябины. Понимаем, что как добраться домой, непонятно. Ничего нет, ни денег, ничего. Ну я пришел в метро Михалово, никаких моральных у меня уже этих нет, я подошел к каким-то людям, говорю: «Вот, вышел из ЦИП Окрестино, дайте жетон». Они мне дали жетон, я прошел, доехал до своей станции метро, не смог встать, мне ребята помогли встать с сиденья, подняли меня по лестнице.

— Почему не смогли встать?

— Ну по ногам били. Я сижу, уже моя станция, и я не могу встать, это уже, наверное, семь утра. Я попросил ребят, я говорю: «Ребят, побили после митинга, помогите». Они: да, без проблем, все, все. Они меня там даже донесли по лестнице по метрошной. А-а-а… ну короче, вот что-то такое происходило… Пришел я домой, говорю: «Родители, привет». А я все это время думал, что девушка моя, она все это время дома, всех оповестила и так далее. И родители говорят: «…А тебя задержали?» — и у меня сразу разрушается весь мир, потому что я понимаю, что они не знали, и девушка им не рассказала. Я звоню девушке, телефон отключен, я понимаю, что девушка еще там.

Списки вещей задержанных возле изолятора в переулке Окрестина в Минске. В изоляторах царит такой хаос, что вещи сотрудникам помогают разбирать волонтеры

— А они вас не искали?

— Они, естественно, беспокоились, все обзвонили. Но у меня почему-то была идея, что если, как нам сказал омоновец в самом начале, «баб отпустили», то моя девушка, с которой меня задержали, она уже давно дома и всем растрезвонила, что я на Окрестина и все-все-все. Родители, естественно, беспокоились, но они не знали, что я на Окрестина. Они наподписывались на всякие телеграм-каналы, где написано, что если вот вы не можете найти своего ребенка, вы обзвонили все больницы и морги, то скорее всего он, а-а-а, в РУВД либо ЦИП, либо еще где-то, потому что вот эти организации не дают информацию, кто у них.

Но у меня был шокирующий момент, когда я понял, что девушку не освободили, и она на сутки просидела больше, чем я. Но видно, что целевая аудитория работников ОМОН все же парни, чем девушки, потому что у нее там были лучшие условия, чем у меня. Это радует, это очень хорошо. Ей там, по-моему, даже дали какую-то еду.

— Вам не давали еды ни разу?

— Нет, не давали.

— Сколько времени вы провели там?

— 31 час.

Мы идем какими-то дворами, детскими площадками. Сгущаются сумерки.

— Значит, все, эта история в хронологии, она рассказана. Расскажу свои мысли. Что вы вообще о моей истории думаете?

— Что вы пострадали ни за что.

— Я думаю, что я ни за что пострадал, но она относительно нормальная.

— Относительно чего она нормальная?

— Давайте договоримся, о какой линейке мы говорим. О линейке здравого смысла — она чудовищна. Но относительно большинства, которые были на первом переулке Окрестина, 36 — она, наверное, неплохая. Потому что я правильно себя вел. Кто неправильно себя вел — у них разрыв печени. Как правильно себя вести? Мордой в пол, молчишь.

Он тяжело вздыхает и какое-то время идет молча.

Он тяжело вздыхает и какое-то время идет молча.

— Смотрите, мои какие-то страхи и мысли. В основном, у меня, наверное, синяки и сотрясение мозга — это не так страшно, нежели психологические последствия.

Пройдя один круг дворами, мы вышли на широкую улицу и как раз проходили мимо круглой, населенной редкими петуньями клумбы.

— Какие у меня сейчас мысли? А-а-а, вот, например. В теории я могу… потоптаться по этим цветам, и скорее всего, мне бы за это ничего не было. Потому что вряд ли кто-то сейчас меня нашел, что-то поругал. Но внутренний мой ценз — у каждого человека есть внутренний ценз — он мне говорит, что я не могу это сделать и не буду это делать никогда. А когда начальник отдает ОМОНу приказ бить людей, бить жестко, — у омоновцев должен присутствовать некий внутренний ценз человека, который да, будет задерживать жестко, и, если надо, будет бить. Но — они переходят эти грани. Потому что когда бьют заведомо невиновных, и бьют очень жестко заведомо невиновных, — у них отсутствует внутренний ценз какой-то. И это пугает. Пугает даже не то, что им отдали приказ — а пугает то, что есть люди среди нас — я могу встретить их в магазине, на работе, в общественном транспорте, у которых отсутствует этот внутренний сдерживающий фактор. Которые будут бить, потому что это им нравится. И больше ничего.

Мы проходим мимо торгового центра и встречаем радостную девушку, коллегу с работы, которой он старается так же радостно ответить: «Да, я интервью даю», — но почему-то мне кажется, что его голос звучит глуше, чем звучал несколько дней назад, чем если бы этого в его жизни не случилось.

— На работе уже были?

— Да, конечно, все очень поддерживают. Про внутренний ценз поняли? Кроме как непосредственно приказов, должна быть внутренняя моральная составляющая, некий внутренний стержень. Если приказали тебе бить со всей силы, ты, конечно, будешь бить, когда нужно бить. А они перешли все эти внутренние границы, и бьют, когда и не нужно.

Вот эти вот карусели, которые у нас были — ты садишься к нему на плечи, начинаете там приседать и все такое, вряд ли им руководство их сказало, что… проводите такие увеселительные, хм, мероприятия. Это просто их личное желание. И вот эти их личные желания в стиле «побаловаться», вот эти омоновские все дети, 25-летние вот эти омоновцы, — он опять тяжело, прерывисто вздыхает, — показывает, что им весело.

Им просто весело бить людей.

«Вышел из Окрестино. Там паренек шел, который вышел раньше. Мы такие с ним без шнурков, все в земле, кто-то в крови, времени 6:40 утра. Зашли в другой двор, сорвали рябину, сели под рябину, едим эту рябину. Поели. Понимаем: как добраться домой, неясно. У нас ни денег, ничего».

Его привыкший к анализу ум анализирует, дефрагменирует, систематизирует, укладывает информацию логически, стройно, как ему свойственно. Но как дизайнеру, ему важна еще и красота, уравновешенность системы — поэтому негатив он хочет уравновесить позитивом. Я не могу представить, какой еще позитив.

— Мы сплотились. Невероятно белорусы сплотились. Например. Я на следующий день побитый ехал на такси. Он говорит: «Что на ногах у тебя, что там на руках у тебя, еще где-то?» Я говорю: «Я вот был в СИЗО». Мы доехали, он говорит: «Все, чувак, бесплатно тебя довез на такси». Я на работу пришел, мне директор сразу пожал руку и сказал, что все дни, которые я не был на работе, не считаются днями, в которые я не был, и мне дадут full зарплату, полную зарплату. Видно какое-то единство, и это очень приятно. Очень приятно, что даже руководители предприятия готовы идти навстречу и понимают, что творится в стране. Все.

Он усмехается.

— Я все рассказал.

Смеется.

— Да, такие дела…

— Как вы думаете, — спрашивает он, — почему они так себя ведут жестко?

И мне приходится искать ответ.

— Возможно, их так воспитывали, так делали из них ОМОН, и эти методы применяли к ним. Возможно, для них это была очень жесткая игра, и они потом, чтобы веселиться, применяют эту жестокость к людям.

— Смотрите, но они тестируют человека в рамках их шкалы тестирования. То есть — им в ОМОНе надо, например, тридцать раз подтянуться. Тестируют нас, программистов, образно говоря, по шкале ОМОНа. А я с удовольствием бы их протестировал — давайте будем писать на питоне, или кто из вас лучше знает c++? Давайте, я вас буду тестировать! Разные абсолютно миры, и их маленького блин мозга не хватает понять! Они же когда, например, ты не можешь там 15 раз присесть с человеком на плечах — они ржут! А как я могу присесть — я сутки не ел, не пил, у меня другие цели-задачи в этой жизни, почему я должен соответствовать их системе ценностей?..

— Вы не должны.

— Да, я не должен.

Он замолчал. Над серой шестнадцатиэтажкой раскричались вороны, сбиваясь в стаю перед ночлегом.

Он замолчал. Над серой шестнадцатиэтажкой раскричались вороны, сбиваясь в стаю перед ночлегом.

— Что думаете делать, как дальше жить?

— Мне говорят: вот для того, чтобы наказать этих виновных, нужна массовость, и нужно огромное количество заявлений, снятие побоев. Я говорю, ну окей, давайте снимем побои. Ребята из моей компании со мной съездили, мы сняли мои побои. У меня, значит, что: гематомы ног, ягодиц, жидкость в животе — это что-то там они мне по животу ударили, когда я бежал, закрытая черепно-мозговая травма. Медики с нами, медики с обычными людьми. Сколько медиков позабирали, под предлогом того, «кого вы, суки, лечите» — когда они пытаются забирать обычных людей с переломами, еще с чем-то. И медики сидели тоже. Очень хорошо БСМП работает сейчас, они работают вообще не покладая рук. Там ко мне приставили медсестру, которая обошла со мной — мне сделали рентген колена правого в двух плоскостях, УЗИ живота, рентген грудной клетки, рентген таза, МРТ…

Оказывается, шорох шин машины об асфальт иногда похож на отдаленный шум толпы. Когда он услышал этот тонкий приближающийся шум — машина проехала по пустынной улице — он дернулся, остановился и заметался. Я почувствовала его страх.

— Что это? Просто машина проехала?

— Да, — выцветшим голосом отозвался он.

— Испугались?

— Да.

Голос постепенно вернулся к нему.

— Смотрите. Еще какой момент хочу сказать. Вот я абсолютно неправомерно, незаконно пострадал от действий силовиков. Почему нельзя было подумать до отдачи этих приказов преступных, что… плюсов от этого не будет? И мы очень хорошо, явно видим, что нету положительных сторон — никаких. Все озлоблены. Я, что, теперь стал лучше? Я стал больше любить Лукашенко? Сейчас я буду писать что-то плохое про Тихановскую? Нет. Это только усугубляет ситуацию. И с точки зрения власти, это какие-то очень странные ошибки. Подозрительные ошибки. Как будто бы власть сама себя закапывает. Еще одна ошибка — что прогрессивные люди молодые уедут. Если ничего не изменится, я не вижу причин здесь оставаться.

Он неожиданно остановился. Мы вернулись к его дому, но я не узнала этого места, потому что мы подошли со двора.

— Я вообще много наговорил, на несколько сроков вперед, — замечает он.

Мне жаль отпускать его, тревожит, куда он пойдет сейчас, и страшно, что с ним будет завтра. Но через несколько часов мой автобус, я уезжаю в Москву.

Комментарии:

Вы должны Войти или Зарегистрироваться чтобы оставлять комментарии...