- Публикатор: Группа редакторов издания (Сетевое_издание_Репортёр)

- Текст: Ольга Тимофеева-Глазунова

- Фото: Ольга Тимофеева-Глазунова

Нарочитое насилие при разгоне протестов в Белоруссии воспринимается одинаково и работягами из МАЗа, и умниками из Парка высоких технологий. Белорусы спокойны и в массе консервативны, довести до точки кипения их могло только насилие, которое прямо напоминает катастрофу Второй мировой. Даже если сейчас Лукашенко удержится, стратегически он уже проиграл, его власть еще законна, но уже не легитимна в глазах массы народа

Первое, что я услышала, открыв глаза, было сообщение по радио: из изоляторов на улице Окрестина в Минске и в городе Жодино под Минском выпущены все задержанные. Значит, все закончилось, все позади, подумалось мне. Была пятница, 14 августа.

Через 10 часов после отправления из Москвы автобус пришел в Минск, и я вышла на улицу у главного автовокзала. Автовокзал в Минске — в двух шагах от площади Независимости. Вперед, направо — и вы в эпицентре белорусского протеста.

На улицах чувствовалась эйфория, из машин неслось «и стены рухнут, рухнут, рухнут» на русском и «разбуры турмы муры» на белорусском.

— Это вот сейчас главная песня, она отовсюду звучит, — говорил мой товарищ, увлеченный и упоенный, казалось, близкой революцией.

Город ликовал — и в этом ликовании ощущался такой кураж, когда ничего не страшно.

Это был новый поворот. Когда ОМОН жестоко разогнал митинг в день выборов президента 9 августа, за ним последовали дни еще более страшного насилия — 10 и 11 августа. Первой реакцией людей было сопротивление.

— Мы просто сразу поняли, что началась война. У всех была одна мысль: «Фашисты вернулись».

Когда мне сказали это в первый раз, я мысленно отмахнулась. Мне показалось, что это преувеличение, фигура речи.

— У нас генетически это очень живо. Мы партизанская страна, — объясняли люди.

— У всех была война, — не согласилась я.

— Нет, здесь все иначе, — твердили люди.

— Но это было давно.

— Только не здесь.

Мне требовалось время, чтобы понять.

Через 10 часов после отправления из Москвы автобус пришел в Минск, и я вышла на улицу у главного автовокзала. Автовокзал в Минске — в двух шагах от площади Независимости. Вперед, направо — и вы в эпицентре белорусского протеста.

На улицах чувствовалась эйфория, из машин неслось «и стены рухнут, рухнут, рухнут» на русском и «разбуры турмы муры» на белорусском.

— Это вот сейчас главная песня, она отовсюду звучит, — говорил мой товарищ, увлеченный и упоенный, казалось, близкой революцией.

Город ликовал — и в этом ликовании ощущался такой кураж, когда ничего не страшно.

Это был новый поворот. Когда ОМОН жестоко разогнал митинг в день выборов президента 9 августа, за ним последовали дни еще более страшного насилия — 10 и 11 августа. Первой реакцией людей было сопротивление.

— Мы просто сразу поняли, что началась война. У всех была одна мысль: «Фашисты вернулись».

Когда мне сказали это в первый раз, я мысленно отмахнулась. Мне показалось, что это преувеличение, фигура речи.

— У нас генетически это очень живо. Мы партизанская страна, — объясняли люди.

— У всех была война, — не согласилась я.

— Нет, здесь все иначе, — твердили люди.

— Но это было давно.

— Только не здесь.

Мне требовалось время, чтобы понять.

***

По улицам шли заводы. В черных от сажи касках шли кузнецы, черным нутром легких забирая воздух, чтобы крикнуть: «У-хо-ди!» Названия заводов звучали как названия футбольных команд в финале чемпионата мира.

Тракторный завод пришел поддержать завод колесных тягачей, МЗКТ, куда прибыл Лукашенко и где, может быть, как раз в этот момент кто-то из рабочих недвусмысленно посылал его «на***».

Не дождавшись рабочих МЗКТ («Заперли в цехах!» — крикнула девушка из окна заводоуправления), колонна МТЗ отправилась на МАЗ. Оттуда, забрав мазовцев, — на шарикоподшипниковый. Потом — на велозавод, завод шампанских вин, чтобы, пройдя через весь город, прийти на телевидение и требовать от него правды.

Что вдруг стряслось? Они работают на заводах, которые во всех постсоветских странах стали воспоминанием. Они всегда были опорой Лукашенко.

Тракторный завод пришел поддержать завод колесных тягачей, МЗКТ, куда прибыл Лукашенко и где, может быть, как раз в этот момент кто-то из рабочих недвусмысленно посылал его «на***».

Не дождавшись рабочих МЗКТ («Заперли в цехах!» — крикнула девушка из окна заводоуправления), колонна МТЗ отправилась на МАЗ. Оттуда, забрав мазовцев, — на шарикоподшипниковый. Потом — на велозавод, завод шампанских вин, чтобы, пройдя через весь город, прийти на телевидение и требовать от него правды.

Что вдруг стряслось? Они работают на заводах, которые во всех постсоветских странах стали воспоминанием. Они всегда были опорой Лукашенко.

— Вы металлурги, — говорила я рабочим МАЗа. — Вы понимаете, что если произойдет революция, у вас не будет работы?

— Если ты хочешь, чтобы народ тебя выбрал, надо хотя бы уважать народ, — сказал 25-летний мазовец Саша.

— Если ты хочешь, чтобы народ тебя выбрал, надо хотя бы уважать народ, — сказал 25-летний мазовец Саша.

Он вышел с завода в прожженной футболке, в которой заливает в цеху металл; все руки были у него посечены мелкими ожогами от искр.

— МАЗ с нами! Настоящий МАЗ с нами! — как ребенок радовался низенький рабочий МТЗ.

Прислушавшись к нашему разговору, он сощурился, поправил очки в кармане сине-красной заводской куртки.

— Если вы, конечно, правду пишете — чтобы хотя бы часть россиян поняла, что тут творилось, — это не просто так. Рабочие у нас 26 лет не выходили, пока не устроил он побоище.

— МАЗ с нами! Настоящий МАЗ с нами! — как ребенок радовался низенький рабочий МТЗ.

Прислушавшись к нашему разговору, он сощурился, поправил очки в кармане сине-красной заводской куртки.

— Если вы, конечно, правду пишете — чтобы хотя бы часть россиян поняла, что тут творилось, — это не просто так. Рабочие у нас 26 лет не выходили, пока не устроил он побоище.

Сварщик 91-го цеха Минского тракторного завода пришел на митинг, отработав часть утренней смены. Рабочие направляются к государственному телеканалу БТ-1, чтобы потребовать от него рассказать правду о насилии, которому подвергаются люди в изоляторах

«Рабочих никогда поднять невозможно было, им все хорошо было. Да, так было! Но когда в интернете увидели этих побитых людей, измученных, которые прошли через Окрестино и Жодино, — сразу же наутро народ не выдержал и пошел!»

Низенького рабочего звали Эдвардом, он 38-й год был токарем на МТЗ.

— У-хо-ди! У-хо-ди! — скандировала в это время колонна.

— Рабочих никогда поднять невозможно было, им все хорошо было, — говорил Эдвард. — Да, так было! Но когда в интернете увидели этих побитых людей, измученных, которые прошли через Окрестино и Жодино, — сразу же наутро народ не выдержал и пошел. Рабочие сразу побросали станки и сами начали выходить на площадь стихийно!

— Три-бу-нал! Карателей в тюрьму! — скандировала колонна.

— У-хо-ди! У-хо-ди! — скандировала в это время колонна.

— Рабочих никогда поднять невозможно было, им все хорошо было, — говорил Эдвард. — Да, так было! Но когда в интернете увидели этих побитых людей, измученных, которые прошли через Окрестино и Жодино, — сразу же наутро народ не выдержал и пошел. Рабочие сразу побросали станки и сами начали выходить на площадь стихийно!

— Три-бу-нал! Карателей в тюрьму! — скандировала колонна.

Обгоняя Эдварда, вперед протискивались кузнецы из бригады свободной ковки. Один из них, Змицер, успокаивал по телефону жену — она сидит дома с тремя детьми, а он собрался на митинг.

— Жена боится, что и меня в Окрестина так же заберут и будут держать. Кто будет кормить семью?

— Жена боится, что и меня в Окрестина так же заберут и будут держать. Кто будет кормить семью?

Беда для семьи была в том, что квартиру Змицер снимает.

— Почему же вы идете на такой риск?

— Сердце болит за людей. Представьте, семь тысяч человек уже задержаны и сидят в этих камерах. Вы видели фотографии, что с ними там делают?

— Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! — кричал народ.

И среди всех приковывал взгляд сварщик МТЗ, который упрямо поднимал над головой тяжелый, грубый флаг, сделанный из сурового рабочего фартука и металлической трубы. Его лицо, будто срубленное из камня, не допускало эмоций. Я пробилась к нему через толпу.

— Не сегодня-завтра уйдем в мир иной, правильно? Так хоть что-то сделаем. А то все боимся. Кого? — устало спросил он.

— Почему же вы идете на такой риск?

— Сердце болит за людей. Представьте, семь тысяч человек уже задержаны и сидят в этих камерах. Вы видели фотографии, что с ними там делают?

— Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! — кричал народ.

И среди всех приковывал взгляд сварщик МТЗ, который упрямо поднимал над головой тяжелый, грубый флаг, сделанный из сурового рабочего фартука и металлической трубы. Его лицо, будто срубленное из камня, не допускало эмоций. Я пробилась к нему через толпу.

— Не сегодня-завтра уйдем в мир иной, правильно? Так хоть что-то сделаем. А то все боимся. Кого? — устало спросил он.

Я спросила его, что он делал сегодня, — встал в четыре, на смену вышел в семь, отработал два часа и пошел от своего 91-го цеха на митинг.

Мне ничего не оставалось, как поехать на Окрестина.

***

Списки вещей задержанных возле изолятора в переулке Бориса Окрестина. Не сумев разобраться с вещами самостоятельно, сотрудники изолятора впустили внутрь волонтеров. Волонтеры обнаружили там полный хаос.

Люди, прошедшие через изоляторы, встречаются во всем городе. Их видно по ушибам на лицах, хромающей походке, по гипсу на руках, по синякам.

Среди ликующей толпы на Пушкинской приостановился 40-летний мужчина со свежим розовым ушибом на лбу. Его зовут Евгений, он индивидуальный предприниматель, 11 августа шел с работы домой. Неподалеку отсюда его схватили, проволокли по земле, закинули в автозак, а когда ночью, лежа в рубашке на асфальте центрального РУВД, он не мог унять дрожь от холода, — «сопляк» облил его холодной водой. Он до сих пор не чувствует рук.

— Почему вы улыбаетесь?

— А что я должен — плакать, что ли? — усмехается тот. — Пошел он на хер.

Евгений подходит к ограждению, на котором люди оставляют цветы, и смотрит на сигналящие машины, иногда механически взмахивая рукой. Среди всеобщего ликования ему не по себе.

— Пацанов жалко было, потому что их били нещадно. Били… просто ужасно! Парни от страха писались, какались. Они по три, по четыре человека сразу дубинками били молодых.

— Трое-четверо на одного?

— Конечно. Ногами, не ногами — «Получи, Лукашенко наш президент, и все, самый лучший». Больница выручила оттуда: у меня давление упало, омоновцы врачей вызвали, и меня забрали. Но я был с портфелем, шел с работы, без атрибутики. А так, пацанов, кого ловили с атрибутикой — это было…

Юрий стоит в очереди за вещами у изолятора на Окрестина. Ему около пятидесяти, он директор компании, занимается перевозками. Левая рука в бинтах от запястья до локтя. Вечером 11 августа он уезжал домой от торгового центра «Рига», дорогу перегородил автозак. Он притормозил, омоновцы подняли винтовки и начали стрелять в упор. Он успел спрятать голову под приборной панелью. Разбили все стекла, проломили капот, вытащили его из машины и начали избивать. Он свернулся калачиком и думал о том, что «не могут же они делать это бесконечно». Когда эти двое устали и закинули его в автозак, кровь хлынула из разбитого левого запястья — это лопнула вена, и когда он потерял сознание, его вытащили на улицу и вызвали скорую.

— Вы поняли, что происходит? Почему нападают на вас?

— Ну, потому что не в том месте, не в то время оказался. Кричали: «Что ты тут делаешь? Что тебя не устраивает?» Крики, маты, перематы. А еще в багажнике макулатуру нашли, которую я две недели возил в школу сдать ребенку. Начали кричать, что я привез тут, чтобы все поджигать. Я говорю: «Так я бы другое что-то привез, если бы я хотел. Зачем мне тут кипа газет старых».

Владелец ларька закончил рабочий день, закрыл ларек и пил кофе — ему разбили лицо, у него сильное сотрясение мозга.

Водитель микроавтобуса увидел убегающего подростка, сказал: «Садись, я увезу тебя», — омоновцы вышли с другой стороны и расстреляли водителя.

Его сразу увезли в реанимацию

Оправившись в больнице скорой помощи, с зашитой, замороженной и забинтованной рукой, он вернулся домой и прямо ночью пошел за своей машиной. Машины не нашел, но поднял на память с асфальта пару пустых гильз от охотничьих патронов. Какие в них были пули, он не знает.

— Такие шарики, внутри краска, — говорит женщина, которая стоит в очереди прямо за ним. — Мы утром ходили, собирали. Краска такая желтая — у нас вся стоянка, все машины были в этой краске. Такие зелененькие разорванные шарики.

Съездив за своей машиной на штрафстоянку, Юрий обнаружил в салоне резиновую пулю оранжевого цвета. Хирургическая медсестра рассказала другому моему герою, что такие пули очень трудно извлекать из человеческих тканей — их там не видно. Осмотрев свою машину, Юрий увидел, что в лобовое стекло были выпущены 11 пуль, 10 из них в голову. Стекло выдержало, а вот левое крыло — нет, в нем дыра.

Одевшись во все черное, прихватив черный воздушный шарик, второкурсники журфака пришли на Пушкинскую с фотографией избитого парня. Он лежит пластом, лицом вниз — на ногах, на плечах, на лопатках, на попе у него синяки. «#Мы не овцы», написано на плакате. Их однокурсница работает волонтером в изоляторе на Окрестина.

Изолятор пускает волонтеров, чтобы разобраться с вещами задержанных, потому что сделать это самостоятельно не смог. Волонтерам показывают: «9-е, 10-е августа – в этой комнате. 11-е, 12-е – в этой». Внутри – хаос: кипы паспортов, горы телефонов, выключенных или разбитых, мешки с вещами – какие-то подписаны, какие-то разорваны, рассказывает волонтер Татьяна.

— Как вы узнавали, где чей телефон?

— Никак. Ребята просто сами рассказывали, какой рюкзак, какой телефон.

Изолятор пускает волонтеров, чтобы разобраться с вещами задержанных, потому что сделать это самостоятельно не смог. Волонтерам показывают: «9-е, 10-е августа – в этой комнате. 11-е, 12-е – в этой». Внутри – хаос: кипы паспортов, горы телефонов, выключенных или разбитых, мешки с вещами – какие-то подписаны, какие-то разорваны, рассказывает волонтер Татьяна.

— Как вы узнавали, где чей телефон?

— Никак. Ребята просто сами рассказывали, какой рюкзак, какой телефон.

К этому моменту родственники разыскивали еще 87 человек, и Татьяна спросила у сотрудников изолятора, есть ли там кто-то еще.

— Сказали, что никого уже нет. Насколько это правда, я не могу сказать. Но было тихо. Дальше решетка и какие-то камеры – они были все открыты. Я говорила: «А можно посмотреть?» Они говорят: «Нет, вы что, это же вам не музей, это не то учреждение». По крайней мере, с вещами они делали все возможное, чтобы быстрее их отдать. Но там был такой хаос, что не передать. Это в первый раз у них, они сами не знали (что делать).

Трое парней ждут своего друга возле здания государственного телеканала: там, внутри, он сейчас решает, оставаться или уходить, если нельзя показать правду. Они пересказывают мне истории, которых не показывают на ТВ. Владелец ларька закончил рабочий день, закрыл ларек и просто пил кофе — ему разбили лицо, у него сильное сотрясение мозга. Водитель микроавтобуса увидел убегающего подростка, сказал: «Садись, я увезу тебя», — омоновцы вышли с другой стороны и расстреляли водителя.

— Он весь был в стекле, его сразу увезли в реанимацию. Я даже не мог себе представить, что у нас в стране такое может быть.

Они рассказывают, что люди в изоляторах нацарапывают на кроссовках сокамерников телефоны своих родных — чтобы те, выйдя на волю, о них сообщили.

— Как это возможно в 2020 году? — спрашивают они.

— Сказали, что никого уже нет. Насколько это правда, я не могу сказать. Но было тихо. Дальше решетка и какие-то камеры – они были все открыты. Я говорила: «А можно посмотреть?» Они говорят: «Нет, вы что, это же вам не музей, это не то учреждение». По крайней мере, с вещами они делали все возможное, чтобы быстрее их отдать. Но там был такой хаос, что не передать. Это в первый раз у них, они сами не знали (что делать).

Трое парней ждут своего друга возле здания государственного телеканала: там, внутри, он сейчас решает, оставаться или уходить, если нельзя показать правду. Они пересказывают мне истории, которых не показывают на ТВ. Владелец ларька закончил рабочий день, закрыл ларек и просто пил кофе — ему разбили лицо, у него сильное сотрясение мозга. Водитель микроавтобуса увидел убегающего подростка, сказал: «Садись, я увезу тебя», — омоновцы вышли с другой стороны и расстреляли водителя.

— Он весь был в стекле, его сразу увезли в реанимацию. Я даже не мог себе представить, что у нас в стране такое может быть.

Они рассказывают, что люди в изоляторах нацарапывают на кроссовках сокамерников телефоны своих родных — чтобы те, выйдя на волю, о них сообщили.

— Как это возможно в 2020 году? — спрашивают они.

***

Я еду на Окрестина, чтобы встретиться с парнем, который шесть дней провел в изоляторах. Длинная и почти безмолвная очередь тянется вдоль стен — это вернулись за своими вещами те, кто через него прошел. Дверь с металлическим стуком закрылась, впустив внутрь новую партию людей. Он звонит, просит подождать, пока заберет сумку и паспорт.

Масштабом произошедшего, количеством пострадавших это напоминает стихийное бедствие — с той лишь разницей, что ликвидацией его занималось не МЧС, а волонтеры, а причинило его само государство.

Возле изолятора за один день вырос целый город. Здесь были палатки врачей и островок психологов, столик, где выдавали мобильные телефоны, и кухня, где кормили горячей едой. Место, где можно взять нижнее белье и одежду. Флажок таксистов, к которому нужно было подойти, чтобы бесплатно уехать домой, и островок молитвы, где священники поддерживали надежду в тех, кто ничего не знал о своих. Списки отобранных в изоляторе вещей и фотографии пропавших без вести людей.

— Отойдите, отойдите с дороги! — шепотом окликнула меня девушка в медицинской маске.

— Не фотографируйте! — она показала взглядом наверх.

По периметру, по крыше изолятора ходили двое с биноклями — они следили за волонтерским лагерем.

Не отрывая глаз от ворот, волонтеры ждали момента, когда машины будут вывозить людей. К 15 августа их перестали выпускать прямо из ворот, а начали вывозить и оставлять в городе. Люди выходили без телефонов, денег и документов, часто полураздетые и босые. Волонтеры ехали следом, чтобы подобрать, накормить, напоить, дать позвонить, отвезти домой. Но ехать надо было украдкой, близко останавливаться нельзя — если сотрудники изолятора замечали волонтеров, людей увозили за город.

Шуметь тоже было нельзя, иначе лагерь обещали разогнать.

Масштабом произошедшего, количеством пострадавших это напоминает стихийное бедствие — с той лишь разницей, что ликвидацией его занималось не МЧС, а волонтеры, а причинило его само государство.

Возле изолятора за один день вырос целый город. Здесь были палатки врачей и островок психологов, столик, где выдавали мобильные телефоны, и кухня, где кормили горячей едой. Место, где можно взять нижнее белье и одежду. Флажок таксистов, к которому нужно было подойти, чтобы бесплатно уехать домой, и островок молитвы, где священники поддерживали надежду в тех, кто ничего не знал о своих. Списки отобранных в изоляторе вещей и фотографии пропавших без вести людей.

— Отойдите, отойдите с дороги! — шепотом окликнула меня девушка в медицинской маске.

— Не фотографируйте! — она показала взглядом наверх.

По периметру, по крыше изолятора ходили двое с биноклями — они следили за волонтерским лагерем.

Не отрывая глаз от ворот, волонтеры ждали момента, когда машины будут вывозить людей. К 15 августа их перестали выпускать прямо из ворот, а начали вывозить и оставлять в городе. Люди выходили без телефонов, денег и документов, часто полураздетые и босые. Волонтеры ехали следом, чтобы подобрать, накормить, напоить, дать позвонить, отвезти домой. Но ехать надо было украдкой, близко останавливаться нельзя — если сотрудники изолятора замечали волонтеров, людей увозили за город.

Шуметь тоже было нельзя, иначе лагерь обещали разогнать.

Фотографии последствий пыток наводнили город. С 9 по 12 августа омоновцы жестоко задержали семь тысяч человек, и это только по официальным данным.

***

Иногда люди, пришедшие поддержать тех, кто еще оставался в изоляторе, вдруг начинали хлопать.

Координатор лагеря, 28-летняя художница Маша, пришла сюда после того, как всех друзей — и тех, кто ехал на работу в 10 утра, и тех, кто работал в Красном Кресте, — избили и забрали в изолятор.

— Я живу в этом аду с 10-го числа, — говорит Маша. — 9-го меня избили на улице и бросили у куста.

— Когда я пришла сюда, здесь был один стол. В XXI веке в центре Европы люди сделали себе город в поле, как на войне! Если кому-то нужна сила белорусского народа, она здесь.

Вчера она написала триста запросов по поводу людей, родственники которых не знали, где они. Их искали через огромные телеграм-чаты, загружая туда фотографии, спрашивая вышедших — не видели ли? Многих находили. О других не могли ничего узнать, пока, избитые, они не появлялись на пороге. Родители третьих в безумной надежде стояли под стенами на Окрестина. Их не было ни в больницах, ни в тюрьмах — а потом кто-то из них выходил из этих ворот.

— Иногда люди, которых выносят ночью, кричат от боли. В палатках.

Внешне спокойная, Маша находится в том состоянии холодного бешенства, которое дает внутреннее основание перешагнуть через условности. Ей даже не нужна пауза, чтобы говорить дальше.

— Представьте, взрослый человек, у которого своя работа, свои проекты, — его бьют, закидывают в автозак, разрезают штаны и перед всеми — а в автозаке не три человека — насилуют дубиной. Так, что он сейчас в больнице лежит!

— Тихо-тихо, не кричите, не хлопайте! — в страхе останавливали их. — Потому что когда вы тут хлопаете, там людей бьют.

Координатор лагеря, 28-летняя художница Маша, пришла сюда после того, как всех друзей — и тех, кто ехал на работу в 10 утра, и тех, кто работал в Красном Кресте, — избили и забрали в изолятор.

— Я живу в этом аду с 10-го числа, — говорит Маша. — 9-го меня избили на улице и бросили у куста.

Она ходит в рубашке с длинными рукавами, чтобы не показывать свои синяки. Спит за компьютером, сидя на стуле.

— Когда я пришла сюда, здесь был один стол. В XXI веке в центре Европы люди сделали себе город в поле, как на войне! Если кому-то нужна сила белорусского народа, она здесь.

Вчера она написала триста запросов по поводу людей, родственники которых не знали, где они. Их искали через огромные телеграм-чаты, загружая туда фотографии, спрашивая вышедших — не видели ли? Многих находили. О других не могли ничего узнать, пока, избитые, они не появлялись на пороге. Родители третьих в безумной надежде стояли под стенами на Окрестина. Их не было ни в больницах, ни в тюрьмах — а потом кто-то из них выходил из этих ворот.

— Иногда люди, которых выносят ночью, кричат от боли. В палатках.

Внешне спокойная, Маша находится в том состоянии холодного бешенства, которое дает внутреннее основание перешагнуть через условности. Ей даже не нужна пауза, чтобы говорить дальше.

— Представьте, взрослый человек, у которого своя работа, свои проекты, — его бьют, закидывают в автозак, разрезают штаны и перед всеми — а в автозаке не три человека — насилуют дубиной. Так, что он сейчас в больнице лежит!

А переулок, в котором стоит изолятор, назван в честь Бориса Окрестина – 21-летнего летчика-героя. Шестого июля 1944-го в небе под Минском он пожертвовал собой, чтобы спасти свою эскадрилью. Это так несправедливо, что теперь его имя окрасилось в черный цвет.

«Я видел, как в человека выстрелили

резиновыми пулями»

Николай Евтушенко провел в изоляторах пять с половиной суток

Забрав сумку с паспортом, хромая, он вышел из ворот изолятора. На руках еще оставались следы от стяжек, на ногах синяки и гематома на голове. Шесть дней с 9 по 15 августа Николай Евтушенко провел в изоляторах на Окрестина и в Жодино.

— Конечно, было все жестко. Было очень жестко.

Ему 33, он работает главным специалистом в крупной продуктовой компании. Мы медленно прошли через волонтерский лагерь, нашли свободную скамейку.

— Расскажите обо всем по порядку.

— Можно, я закурю?

Он закурил, потоптался на месте. Нехотя сел на скамейку.

— 9 августа я проголосовал и поехал с друзьями на Минское море. Вызвали Яндекс. такси, сделали шашлыки — назад вызвать яндекс. такси уже стало невозможно. Попутчики нас довезли до проспекта Победителей, и я решил пойти на митинг. На мне была белая ленточка, то есть я привязал просто белый шнурок. У меня еще была белая майка. Понятно, что я голосовал против. Вокруг просто шли люди, радостные, кто-то шел с собачкой. Тут вылетело человек 40 омоновцев, начинают хватать. Меня подсекли так, что у меня тапки улетели на другую сторону проспекта, и затолкали в автозак. Уже потом я видел все, что происходило, из окон автозака. Мы до утра катались по Минску. Я видел, как стреляли. Как в человека выстрелили резиновыми пулями, и у него в груди что-то разорвалось. Это было как война.

— Конечно, было все жестко. Было очень жестко.

Ему 33, он работает главным специалистом в крупной продуктовой компании. Мы медленно прошли через волонтерский лагерь, нашли свободную скамейку.

— Расскажите обо всем по порядку.

— Можно, я закурю?

Он закурил, потоптался на месте. Нехотя сел на скамейку.

— 9 августа я проголосовал и поехал с друзьями на Минское море. Вызвали Яндекс. такси, сделали шашлыки — назад вызвать яндекс. такси уже стало невозможно. Попутчики нас довезли до проспекта Победителей, и я решил пойти на митинг. На мне была белая ленточка, то есть я привязал просто белый шнурок. У меня еще была белая майка. Понятно, что я голосовал против. Вокруг просто шли люди, радостные, кто-то шел с собачкой. Тут вылетело человек 40 омоновцев, начинают хватать. Меня подсекли так, что у меня тапки улетели на другую сторону проспекта, и затолкали в автозак. Уже потом я видел все, что происходило, из окон автозака. Мы до утра катались по Минску. Я видел, как стреляли. Как в человека выстрелили резиновыми пулями, и у него в груди что-то разорвалось. Это было как война.

<...>

— К нам два раза применяли перцовый газ — прямо в автозаке. В первый раз это случилось, когда завели парня, а он увидел в окно, как пять человек бьют его брата. Ну, естественно, он: «Что вы творите?!» — и пошел на них. И вот к нам в первый раз применили перцовый газ. А второй — это уже когда начали человека на человека закидывать — у одного парня нога затекла или что-то еще, он приподнялся — и они применили еще.

— К нам два раза применяли перцовый газ — прямо в автозаке. В первый раз это случилось, когда завели парня, а он увидел в окно, как пять человек бьют его брата. Ну, естественно, он: «Что вы творите?!» — и пошел на них. И вот к нам в первый раз применили перцовый газ. А второй — это уже когда начали человека на человека закидывать — у одного парня нога затекла или что-то еще, он приподнялся — и они применили еще.

<...>

— Я старался беречь голову от ударов. Потому что у меня верхняя челюсть просто рассыпалась бы. У меня хронический гнойный средний отит и рак среднего уха. У меня была такая инфекция, синегнойная палочка, она разъедала всю челюсть — трепанацию делали, и вся верхняя челюсть из-за уха фактически развалилась. Мне нельзя даже в футбол играть, потому что может мячиком попасть — и будет летальный исход. Я понимал, что нужно закрываться.

— Вы прикрывали голову?

— Нет, руки были за спиной, я старался уклоняться.

«Утром нас выводят из камер и ведут на улицу. «Все к стенке строиться». Мы не понимаем, что происходит, — снайпера какие-то на крышах, люди стоят с автоматами. Мы вообще не... такое ощущение, будто они хотят тут устроить Новочеркасский расстрел»

<...>

— Утром нас выводят из камер и ведут на улицу. «Все к стенке строиться». Мы не понимаем, что происходит, — снайпера какие-то на крышах, люди стоят с автоматами. Мы вообще не... такое ощущение, будто они хотят тут устроить Новочеркасский расстрел. То есть просто поставить людей, расстрелять, и никто не узнает. Такое мнение было реально у многих.

Но потом уже видим, что стоят автозаки, понимаем, что значит нас повезут на Жодино. Так как мест... мы каждый вечер слышали, как привозят людей, как они кричат, как их бьют. Было такое окошко маленькое, мы видели в него, что происходит снаружи. Был такой случай: привозят людей, их бьют — и двое уже не двигались. Через два часа вышли сотрудники, их просто белой простынью накинули, и они там лежали. Что дальше с ними было, мы реально не знаем.

Но потом уже видим, что стоят автозаки, понимаем, что значит нас повезут на Жодино. Так как мест... мы каждый вечер слышали, как привозят людей, как они кричат, как их бьют. Было такое окошко маленькое, мы видели в него, что происходит снаружи. Был такой случай: привозят людей, их бьют — и двое уже не двигались. Через два часа вышли сотрудники, их просто белой простынью накинули, и они там лежали. Что дальше с ними было, мы реально не знаем.

— Живые или нет?

— Ну, мы ж не подходили. Я этого не могу сказать, потому что я не видел.

Чтобы узнать, чем закончилась история Николая, читайте по ссылке.

Зачем читать: Как в Белоруссии начинают расправляться с теми, кто был задержан во время массовых акций

«Я боялся, что это конец»

После того что случилось, Дмитрию страшно оставаться на спокойной и тихой улице, хотя и дома он теперь не чувствует себя в безопасности.

— Чего вы боитесь? — спрашиваю я его, пока он открывает дверь в подъезд.

Мы минуем легкий сумрак подъезда, заходим в лифт.

— Я боюсь, что меня опять схватят, я боюсь, что меня опять завезут. И просто я боюсь, что меня там заставят — я уже их методы прочувствовал на себе — заставят признаться в чем-то, чего я не совершал, и опять все по кругу пойдет.

— Боитесь, что по спискам начнут выдергивать людей?

— Я не знаю, мысли всякие. Тех, кто давал какие-то комментарии, чтобы потом обелить себя, что они не хватали простых людей, а каких-то там активистов.

<...>

— Короче, история началась 11-числа, это вторник был. Я пошел в магазин «Соседи» в торговом центре «Рига», купил сигареты. Дело в том, что после 11 вечера это единственный магазин в районе. <...> Я пошел домой по улице Беды, и меня встретили люди в черном, оружие наставили на меня, и кричат, что «лицом в пол», я лег, мне начали проверять карманы, вещи, я объяснил, что я только из магазина, только купил себе пачку сигарет. Ничего вообще не делаю, иду домой спокойно. И эти люди, первые, которые мне попались, они были более-менее адекватные, и они сказали: «Беги домой!»

— Так и сказали — беги?

— Да. Подождите, это еще самое начало истории.

<...>

И меня закидывают в этот автозак и говорят: «Ползи!» Думаю: «В смысле — «ползи»? — просто мысль промелькнула. А когда меня закинули — мне уже тоже надели стяжки на руки — я лежу на людях просто. В автозаке все люди, они просто лежали слоями на полу, и меня просто закинули уже третьим слоем туда. Мне говорят: «Ползи!» Там уже сидит сотрудник внутри, и он меня начинает дубасить по попе, со всей просто дури, я начинаю орать от боли, и в какой-то момент мне показалось, что его еще больше подстегивает то, что я кричу. Я, стиснув зубы, стал просто терпеть эту боль, чтобы не издавать звуки, и он остановился. Реально, я не знаю. Ладно, Бог судья.

Я начинаю ползти по людям, вперед, стараясь никого не раздавить коленями, локтями, потому что люди там лежат уже тоже все избитые. Лицом в пол, голову не поднимать, если голову поднимешь — прилетит прям по голове. Стяжки у меня слетели в этот момент, мне их несильно затянули, и у меня были свободные руки, это плюс — дальше я объясню, почему.

И я когда полз, я думал, мне повезло, что я не снизу — потому что там люди давят, ну представляете, там эта масса на тебе лежит. Но оказалось, что это еще спорный вопрос, где лучше быть, сверху или снизу, потому что на тех, кто снизу, на них давят те, кто сверху, а сверху — постоянно получают дубинками.

И я вот лежал сверху, меня постоянно просто били, и я вам потом тоже покажу, что из этого всего вышло. И кто-то снизу там начал кричать, что «я не могу дышать, задыхаюсь!» На что реакция меня просто убила. Омоновец просто — я так предполагаю, что это был ОМОН, они потом нам представились — вот так вот, просто в ботинках идя по людям, подошел к нему и просто вот так вот подпрыгнул. И-и-и этот человек уже замолчал, не знаю, что с ним случилось. Может быть, он потерял сознание, может, он понял, что лучше молчать. Без понятия.

— Нам сказали петь гимн республики Беларусь дружно, мы начали его петь, в какой-то момент кто-то из ребят сбился, и из-за этого сбились все.

— Лежа в автозаке в три ряда, вы пели?

— Да, да, да. Мы пели наш гимн. «Мы, белорусы, мирные люди, сердцем отданные родной земле»

— Лежа в автозаке в три ряда, вы пели?

— Да, да, да. Мы пели наш гимн. «Мы, белорусы, мирные люди, сердцем отданные родной земле»

<...>

В какой-то момент сотрудник заходит в автозак и начинает говорить: «Где этот парень с краской?» Никто ничего не может понять, все начали суетиться, нам говорят: «Найдите парня с краской, срочно». А у нас в автозаке воняло краской — в автозаке плохо дышать, в принципе мало воздуха, очень много людей, 50 человек где-то лежат вот так на полу, друг на друге, и воняло — и мы не поняли, кого искать, все начали суетиться.

В какой-то момент сотрудник заходит в автозак и начинает говорить: «Где этот парень с краской?» Никто ничего не может понять, все начали суетиться, нам говорят: «Найдите парня с краской, срочно». А у нас в автозаке воняло краской — в автозаке плохо дышать, в принципе мало воздуха, очень много людей, 50 человек где-то лежат вот так на полу, друг на друге, и воняло — и мы не поняли, кого искать, все начали суетиться.

— Как понять «суетиться», лежа в три ряда? Вы могли разговаривать друг с другом?

— Мы не могли вообще, никто ни слова не говорил. Там дышать было сложно — не то что говорить.

— Тогда как вы искали?

— Мы просто начали раздвигаться в разные стороны, искать источник запаха. Ну... сейчас поясню. Перемещаться просто лежа, двигаться, расползаться в стороны, — он делает извивающиеся движения туловищем. — И просто оказалось, что у одного из парней, как я понял, мне об этом рассказывали, у него был баллончик с краской в рюкзаке, и этот баллончик ему весь вылили в лицо. И поэтому он вонял краской. Его просили найти, потому что тех, кого находили с чем-то — с какой-то петардой, краской или там с чем-то еще, тех отдельно они вообще. То есть там вообще... мало не показалось. У меня еще простой вариант был.

И когда все начали раздвигаться в стороны, кто-то в другом конце автозака, в нескольких метрах от меня, начал кричать: «Ребята, здесь человек не дышит!» Оказалось, что кто-то там лежал неизвестно сколько без дыхания — в голове у меня тогда пришло осознание, что это очень все серьезно, и по ходу мы там надолго останемся, потому что после того, что мы там увидели и испытали, — мне тогда уже казалось, что это уже полная жесть, но на самом деле там еще дальше будет. Я думал, что нас реально посадят на годы, чтобы мы не могли выйти и все это рассказывать.

Не знаю, парня этого с краской нашли или не нашли. После того как вынесли парня, который не дышал, мне уже стало дурно, я начал задыхаться, от стресса, наверное. Дверь закрылась, и мы тронулись. Нам сказали петь гимн республики Беларусь дружно, мы начали его петь, в какой-то момент кто-то из ребят сбился, и из-за этого сбились все.

— Лежа в автозаке в три ряда, вы пели?

— Да, да, да. Мы пели наш гимн. «Мы, белорусы, мирные люди, сердцем отданные родной земле». Вот, и кто-то сбился, все сбились, за что нам опять начали настукивать по верхнему слою дубинками, сказав, что «вы даже гимн родной не знаете, сволочи, заслали вас к нам!» — ну прочую какую-то чушь.

<...>

— Я тоже кричал «Я люблю ОМОН», ни разу не смог докричать до конца просто от боли — уже меня в автозаке избили так, что любое прикосновение к пятой точке вызывало сумасшедшую боль — а тут уже прям жестко, я уже не мог.

И мы подбегали к стене — это была или стена, или забор, я не знаю — и нужно было становиться у нее на корточки, я уже могу даже показать как.

Он поднимается, еще раз подходит к шкафу, садится на корточки, поднимает руки на стену, прячет голову ниже плеч. Катя поворачивается и внимательно наблюдает за ним. Между этой позой и их современной, комфортной квартирой есть ужасное несоответствие. Рядом с гитарой, диваном, телевизором и любопытствующим котом — она до дикости неуместна.

<...>

— Два часа мы стояли так, потом переместились, тут нам было уже невыносимо стоять. Кто-то плакал. Стоя здесь, я молился, потому что я думал — ну если честно, были мысли разные, одна из них была, что нас уже здесь у забора расстреляют прямо. Я боялся, что все, это конец, потому что они не дадут нам никогда выйти, чтобы рассказать, что они вообще творили, какое это зверство и нарушение всех вообще прав человека, вообще просто представлений о жестокости.

— Почему у вас появилась мысль о том, что вас сейчас расстреляют?

— Ну это стандартная, мне кажется, мысль, которая появляется у здравомыслящего человека, у которого вот это действо — оно не совпадает с картиной того, что может быть в реальности. Мы все, конечно, знаем про вторую мировую войну и про издевательства, которые там были в концлагерях, и потом уже, в Советском Союзе. Но сейчас, в наше время, такое представить просто было невозможно. И то, что нам позволят выйти и рассказать вам, кому-то еще, даже нашим знакомым — в это сложно было поверить, понимаете. Поэтому все вот так вот думали, что убьют, расстреляют. Я думаю, эта мысль всех посещала.

Я поймал себя на мысли, мне стало так грустно, что я молился про себя, шепотом, еле слышно — потому что я боялся, что меня сзади ударят за это в спину.

Полностью историю Дмитрия читайте по ссылке.

Зачем: Чтобы увидеть, как все происходило. Поскольку фотографий и видео из изоляторов нет, Дмитрий делал зарисовки в блокноте, чтобы визуализировать то, что происходило в камерах.

«Я встал на колени, руки на стену,

и я подумал, что будут стрелять»

и я подумал, что будут стрелять»

— Я вообще дизайнер в месте, которое в Беларуси называется Парк высоких технологий. Это как Сколково в Москве. И мы — достаточно большой, важный сектор белорусской экономики.

Меня взяли в понедельник 10-го числа вечером. Я сходил на работу, пришел. Я живу в центре, посмотрел в окно, никого нет в центре, пустота, ко мне заехала девушка, и мы решили пройтись по Немиге, тут вдоль реки. Вообще никого нет, потому что все основные события были на Пушкинской и на Риге (у торгового центра «Рига» — «Репортер») .

Гуляем мы, гуляем, но нам нужно перейти через мост. А все мосты, на всех мостах стоят по два омоновца, и мы все идем, идем — мост, омоновцы, потом два километра прошли — опять мост через реку Свислочь, и опять омоновцы. И я с безопасного расстояния, с метров двадцати-тридцати, кричу: «Здравствуйте, подскажите, а где можно перейти реку? По какому мосту?» — и омоновец достаточно адекватным голосом говорит, типа: «Здрасьте, вы можете здесь перейти».

И в принципе, это казалось абсолютно адекватно и нормально, потому что абсолютно ничего не происходило, пустые улицы, просто омоновцы говорят: «ну перейди здесь». Я с девушкой, все нормально, почему бы не перейти.

В тот момент, когда мы с ним поравнялись, он такой: «Давайте, я вам помогу перейти», — и непосредственно взяли меня и девушку и поместили в автозак. Я им объясняю: «А че меня, типа, че меня тут нести?»

Меня взяли в понедельник 10-го числа вечером. Я сходил на работу, пришел. Я живу в центре, посмотрел в окно, никого нет в центре, пустота, ко мне заехала девушка, и мы решили пройтись по Немиге, тут вдоль реки. Вообще никого нет, потому что все основные события были на Пушкинской и на Риге (у торгового центра «Рига» — «Репортер») .

Гуляем мы, гуляем, но нам нужно перейти через мост. А все мосты, на всех мостах стоят по два омоновца, и мы все идем, идем — мост, омоновцы, потом два километра прошли — опять мост через реку Свислочь, и опять омоновцы. И я с безопасного расстояния, с метров двадцати-тридцати, кричу: «Здравствуйте, подскажите, а где можно перейти реку? По какому мосту?» — и омоновец достаточно адекватным голосом говорит, типа: «Здрасьте, вы можете здесь перейти».

И в принципе, это казалось абсолютно адекватно и нормально, потому что абсолютно ничего не происходило, пустые улицы, просто омоновцы говорят: «ну перейди здесь». Я с девушкой, все нормально, почему бы не перейти.

В тот момент, когда мы с ним поравнялись, он такой: «Давайте, я вам помогу перейти», — и непосредственно взяли меня и девушку и поместили в автозак. Я им объясняю: «А че меня, типа, че меня тут нести?»

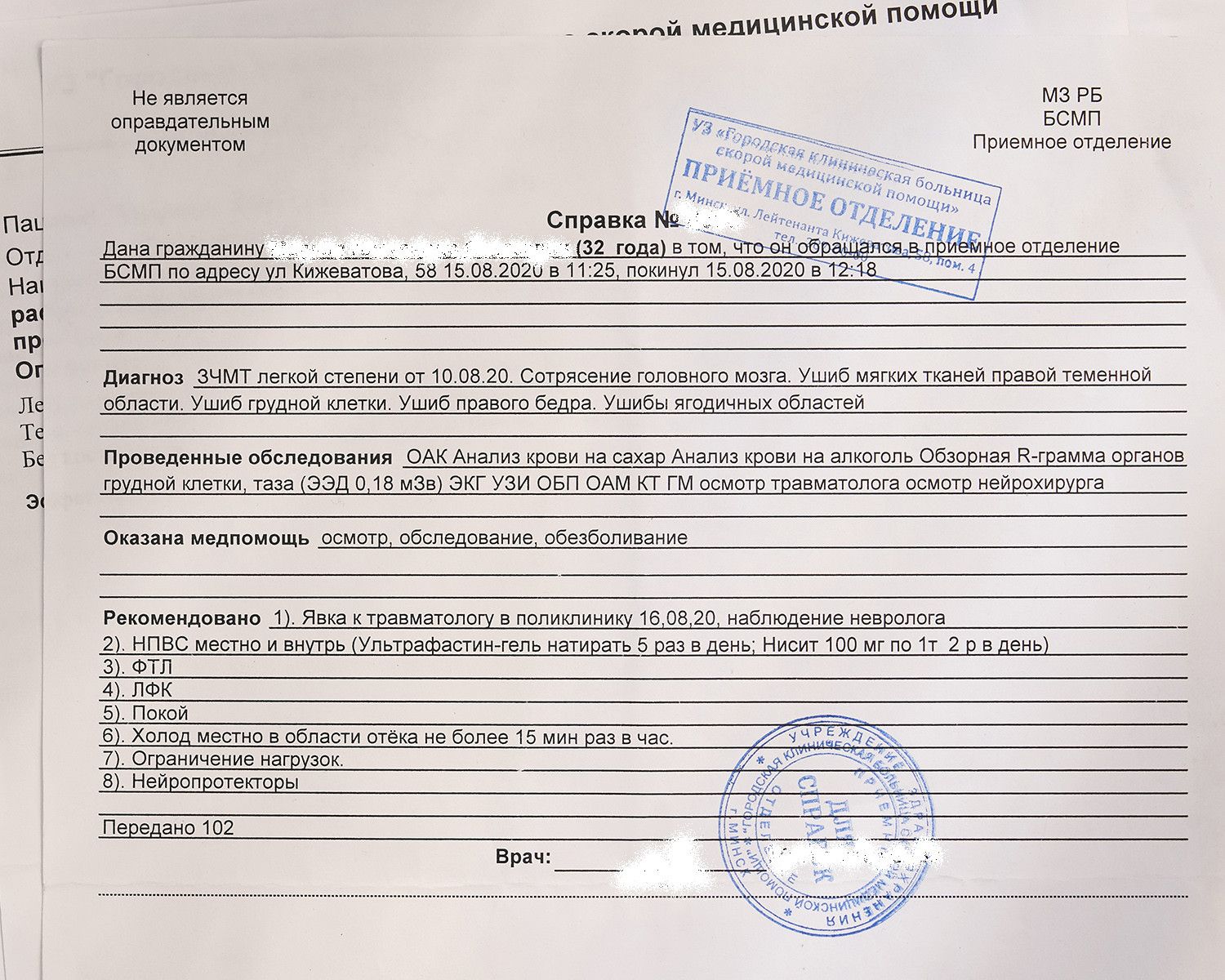

Медицинское заключение, выданное дизайнеру Парка высоких технологий, после того как он 31 час провел в изоляторе

«Они начинают меня бить. Я теряю сознание. А... и в принципе я считаю это плюсом! — он заходится искаженным, невротическим смехом. — Потому что я ничего не помню.

Я потерял сознание, и-и-и — я уже помню, как стою обратно в строю, но мне ребята говорят: «Ты так кричал, мы думали, что ты сдохнешь»

<...>

— И они говорят, что, «давайте, становитесь на колени» — а это 6:20 утра — «становитесь на колени, руки на стену и стойте ждите». Я встал на колени, руки на стену, ну и я подумал, что будут стрелять сейчас непосредственно резиновыми пулями.

— Зачем стрелять резиновыми пулями?

— Я рассказываю о своих впечатлениях.

— Я рассказываю о своих впечатлениях.

— Да, но почему вы так подумали?

— Потому что не было логики происходящего, не было логики избиений, они издевались и мучили людей, потому что они садисты, а не потому, что это имеет хоть какую-то базовую логику, воспитательные цели. В общем, мы стоим так, стоим. Потом они говорят: «Так, вставайте. В общем, ты садишься на него, а ты садишься на него, на плечи».

Он тяжело, громко переводит дыхание, в голос выдыхает: «О-о-ой».

— Мне повезло, у меня паренек мелкий, килограмм 60, а я 80-85. Начинаем, типа, надо сделать 15 приседаний. Делаем, не делаем, так кто-то упал, его отводят, начинают бить, он кричит. У нас шоковое состояние, мы вообще, как... я не знаю, то есть... как вещи! Мы ничего не можем сделать. Потом дальше пошли какие-то другие упражнения, типа отжимания, у меня не получается делать выдергивают: «Ложись на траву». Я лег на траву. Они начинают меня бить. Я теряю сознание. А...

И в принципе я считаю это плюсом! — он заходится искаженным, невротическим смехом. — Потому что я ничего не помню. Я потерял сознание, и-и-и — я уже помню, как стою обратно в строю, но мне ребята говорят: «Ты так кричал, что думали, что ты сдохнешь».

Я не знаю, кричат ли, когда теряют сознание, но, скорее всего, это была просто шоковая ситуация, и мозг вырезает эти все шоковые моменты, потому что я действительно не помню, как что происходило в тот момент.

Он снова переводит дыхание, подавляет вздох, молча проходит несколько шагов.

— Ну че, потом там «давайте все ложитесь и ползком ползите к выходу». Ты ползешь к выходу, становишься перед выходом, и они решают <...>

Полностью рассказ Игоря читайте по ссылке.

Зачем: Это наблюдения человека, для которого PYTON и С++ — практически родной язык. IT-сектор считался феноменом белорусской экономики. Как случившееся повлияет на его будущее?

***

Я еду попрощаться с товарищем перед отъездом, мы встречаемся на площади Победы. Выйдя из машины, спускаюсь в переход и, не сориентировавшись, поднимаюсь к мемориалу. Люди с бело-красно-белым флагом по пути с митинга фотографируются у Вечного огня — для них нет в этом противоречия. Слова «Подвиг народа бессмертен» горят над ними в темноте.

Вернувшись в переход, я попадаю в подземный мемориал. Фотографии во всю стену — ополченцы роют окопы, измученная мать с детьми стоит у входа концлагерь, а перед ней лежит человек, замерзающий на снегу. На большом экране идет фильм, наполняя переход звуками войны. А в центре, где-то под вечным огнем, горит оранжево-красное кольцо, отражая его очертания под землей.

Остановившись, я думала о том, живой ли это памятник, значимый для людей, или формальный. И отвечая на мой вопрос, молодые ребята подошли к стеклянному огню, чтобы прикоснуться к нему руками.

— Войны всегда перекатывались через Беларусь, и нам не на кого было рассчитывать, надо было подниматься и защищать себя самим. И в этот раз люди восприняли ситуацию так же: фашисты пришли, это было как 41-й год, началась война, — говорит мой товарищ, историк и журналист. — Тут же почти у всех партизанские корни.

Он решил провести мне экскурсию по центру Минска, — все время было не до этого.

— Вот на этом дереве подпольщиков вешали, — показывает он. — Правда, с тех пор дерево выросло, и эти ветки стали выше.

Ветки возвышались в трех метрах над нами, а внизу, на земле, был самый убийственный памятник, который я когда-либо встречала. Это были просто следы босых ног.

Мы же вроде помним это, мы же с детства знали про 628 сожженных деревень. Да, но мы не знаем, что значит вырасти в городе, где почти у каждого — партизанская семья. Где карательные операции и деревни, сожженные с людьми, — не история, а личное прошлое, память каждой семьи.

Вернувшись в переход, я попадаю в подземный мемориал. Фотографии во всю стену — ополченцы роют окопы, измученная мать с детьми стоит у входа концлагерь, а перед ней лежит человек, замерзающий на снегу. На большом экране идет фильм, наполняя переход звуками войны. А в центре, где-то под вечным огнем, горит оранжево-красное кольцо, отражая его очертания под землей.

Остановившись, я думала о том, живой ли это памятник, значимый для людей, или формальный. И отвечая на мой вопрос, молодые ребята подошли к стеклянному огню, чтобы прикоснуться к нему руками.

— Войны всегда перекатывались через Беларусь, и нам не на кого было рассчитывать, надо было подниматься и защищать себя самим. И в этот раз люди восприняли ситуацию так же: фашисты пришли, это было как 41-й год, началась война, — говорит мой товарищ, историк и журналист. — Тут же почти у всех партизанские корни.

Он решил провести мне экскурсию по центру Минска, — все время было не до этого.

— Вот на этом дереве подпольщиков вешали, — показывает он. — Правда, с тех пор дерево выросло, и эти ветки стали выше.

Ветки возвышались в трех метрах над нами, а внизу, на земле, был самый убийственный памятник, который я когда-либо встречала. Это были просто следы босых ног.

Мы же вроде помним это, мы же с детства знали про 628 сожженных деревень. Да, но мы не знаем, что значит вырасти в городе, где почти у каждого — партизанская семья. Где карательные операции и деревни, сожженные с людьми, — не история, а личное прошлое, память каждой семьи.

Когда 9 августа эти люди увидели, что делает с городом ОМОН, история всколыхнулась и провела параллель.

История вставала перед каждым, высвечивала закономерность, давала выбор. Омоновцы могли еще выйти из этой западни, не попадать в ловушку, вспомнить о прошлом, понять, какая роль предлагается им — но здесь нужно было время, внутренний ценз или привычка к рефлексии — времени не было, ценз не сработал, а рефлексии не произошло — и, повинуясь исторической закономерности, — омоновцы стали фашистами.

И в этот момент, когда я смотрю на эти следы, все слова, которые кричали рабочие, — и трибунал, и карателей в тюрьму, — встают по своим местам.

История вставала перед каждым, высвечивала закономерность, давала выбор. Омоновцы могли еще выйти из этой западни, не попадать в ловушку, вспомнить о прошлом, понять, какая роль предлагается им — но здесь нужно было время, внутренний ценз или привычка к рефлексии — времени не было, ценз не сработал, а рефлексии не произошло — и, повинуясь исторической закономерности, — омоновцы стали фашистами.

И в этот момент, когда я смотрю на эти следы, все слова, которые кричали рабочие, — и трибунал, и карателей в тюрьму, — встают по своим местам.

Комментарии:

Вы должны Войти или Зарегистрироваться чтобы оставлять комментарии...