Интервью

МИХАИЛ ЛИПСКЕРОВ: COMEBACK НА ПОЛВЕКА

Советы бывалого стиляги, или как можно было избежать ссылки в 60-х годах.

11.12.2019

- Публикатор: Екатерина Кирилюк (Katerun)

- Текст: Кирилюк Екатерина

Для антрополога 50 лет – всего лишь 1/50000 часть существования человечества, для обычного человека – целая жизнь. Мы спустя 50 лет хотим вспомнить 1969 год и рассказать, как изменилась страна и наша жизнь в ней.

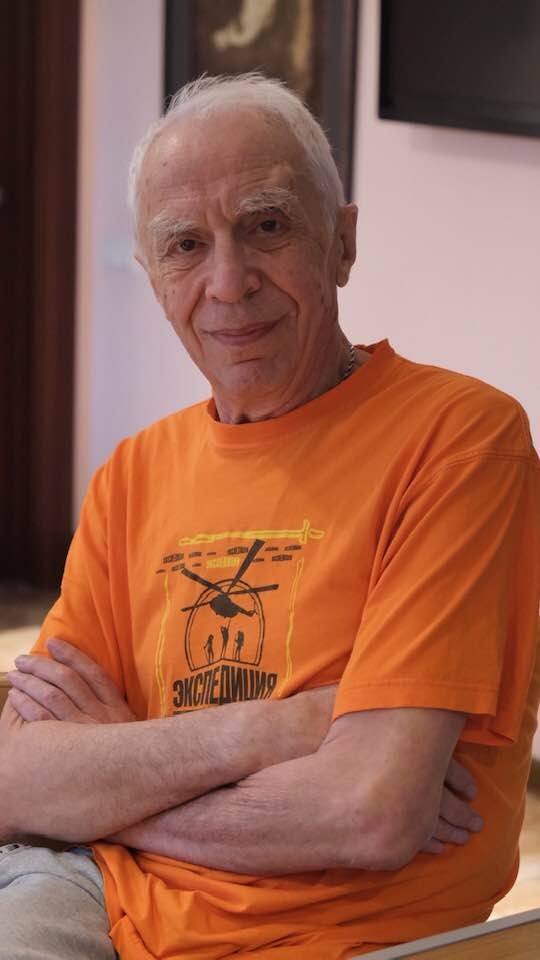

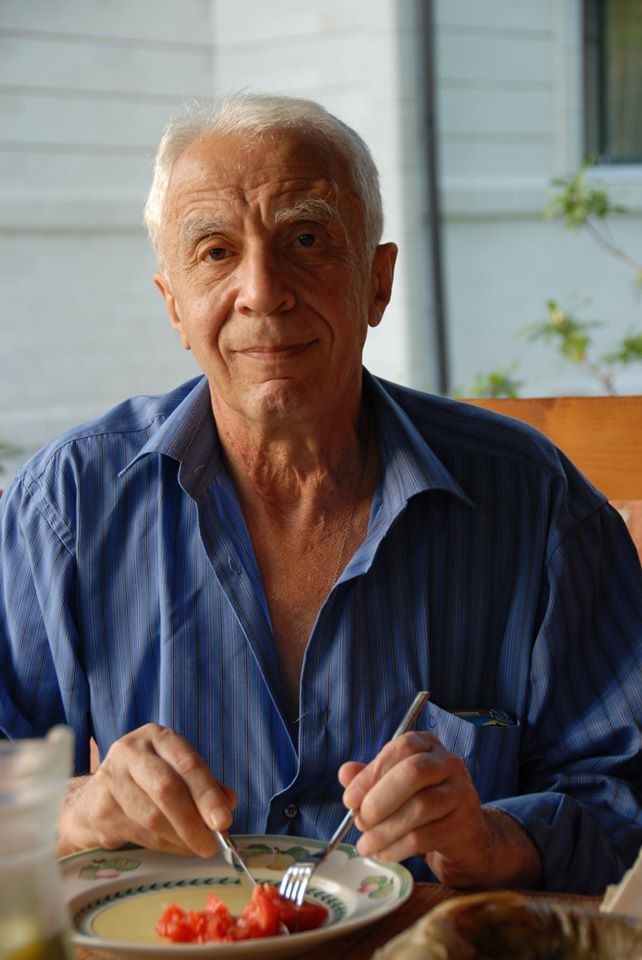

Наш собеседник - Михаил Липскеров: сценарист, писатель и драматург. Вы наверняка видели мультфильмы, снятые по его сценариям - "Волк и телёнок", "Самый маленький гном" и многие другие.

В 1969 Михаилу Федоровичу было 30 лет - жизнь кипела! Он и сегодня даст фору многим: следит за новостями, ведет несколько страниц в Facebook, смотрит "Comedy" и готов нам рассказать о тех самых непростых 60-х - временах процветания самиздата и популярности квартирников

Михаил Фёдорович Липскеров. Родился 1 июля 1939 г. Советский и

российский сценарист, писатель, драматург. Также работал на эстраде и был

геологом.

-

– В 1969 году в СССР активно развивается самиздат – подпольное производство запрещённой литературы. Читали ли вы его, как многие другие в то время?

– В 1969 году в СССР активно развивается самиздат – подпольное производство запрещённой литературы. Читали ли вы его, как многие другие в то время? -

– Это естественно! Ты просто не мог считаться порядочным человеком, если не читал самиздата. Это было общепринято. Правда, тогда было очень сложно делать

– Это естественно! Ты просто не мог считаться порядочным человеком, если не читал самиздата. Это было общепринято. Правда, тогда было очень сложно делать

копии. Стукачи есть в любом государстве, в российском это было всегда, а в советском – тем более! И сейчас это процветает в соцсетях – мне привычно, что все спешат настучать по поводу экстремизма, оскорбления власти, унижения достоинства.

Есть русская поговорка «Доносчику первый кнут». Она как-то не влияет на наш народ, почему-то не получается, не оправдывается.

-

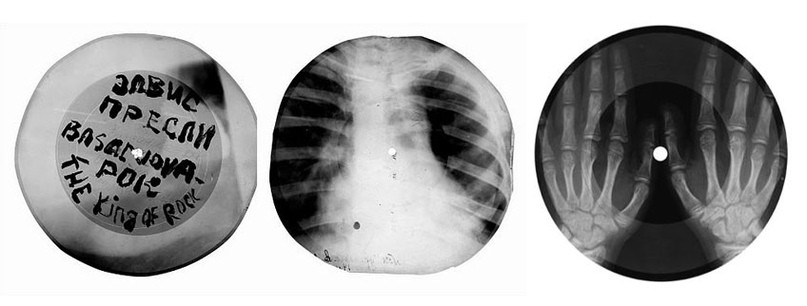

– В самиздат входили не только запрещённые книги, но «Джаз на костях» – музыкальные пластинки. Были ли они популярны в вашем окружении?

– В самиздат входили не только запрещённые книги, но «Джаз на костях» – музыкальные пластинки. Были ли они популярны в вашем окружении? -

– Конечно! Я торговал записями на костях, когда мне было 15 лет. Откуда в страну пришли буги-вуги, атомные буги? Откуда пришла песня «I love Paris» и другие? Всё с костей пришло. Мы переводили и писали свои тексты! (рассказчик улыбается от приятных воспоминаний и очень эмоционально жестикулирует - прим.авт.)

– Конечно! Я торговал записями на костях, когда мне было 15 лет. Откуда в страну пришли буги-вуги, атомные буги? Откуда пришла песня «I love Paris» и другие? Всё с костей пришло. Мы переводили и писали свои тексты! (рассказчик улыбается от приятных воспоминаний и очень эмоционально жестикулирует - прим.авт.)

-

– А на сценарии Ваших мультфильмов цензура как-то влияла?

– А на сценарии Ваших мультфильмов цензура как-то влияла? -

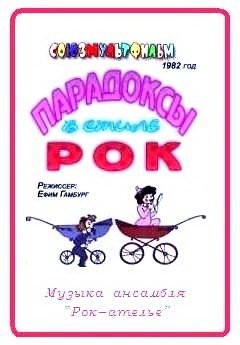

– Вплоть до запрета! Однажды, к нам в "Союзмультфильм" главным редактором прислали чувака из комсомола - кандидата наук. Его прислали к нам после того, как он был замом главного в журнале "Вопросы литературы". Оттуда его выгнали за оскорбление женщин и привели к нам. И я на открытом партийном собрании сказал через некоторое время: "Это унижение, что к присылают главным редактором непрофессионала". Тогда у меня был сценарий "Струна соль" для Ефима Гамбурга, который делал моё "Ограбление по...", "Парадоксы в стиле рок", "О море, море!". Ни его, ни меня этот новый редактор не пригласил на собрание сценарной коллегии, рассматривая мой сценарий. В итоге наш сценарий был назван антипартийным.

– Вплоть до запрета! Однажды, к нам в "Союзмультфильм" главным редактором прислали чувака из комсомола - кандидата наук. Его прислали к нам после того, как он был замом главного в журнале "Вопросы литературы". Оттуда его выгнали за оскорбление женщин и привели к нам. И я на открытом партийном собрании сказал через некоторое время: "Это унижение, что к присылают главным редактором непрофессионала". Тогда у меня был сценарий "Струна соль" для Ефима Гамбурга, который делал моё "Ограбление по...", "Парадоксы в стиле рок", "О море, море!". Ни его, ни меня этот новый редактор не пригласил на собрание сценарной коллегии, рассматривая мой сценарий. В итоге наш сценарий был назван антипартийным.

Совместная работа Михаила

Липскерова и Ефима Гамбурга

-

– Были ли случаи у Вас или Ваших знакомых в конце 60-х, когда свобода слова пресекалась и необдуманно брошенная фраза могла стать поводом для

– Были ли случаи у Вас или Ваших знакомых в конце 60-х, когда свобода слова пресекалась и необдуманно брошенная фраза могла стать поводом для

того, чтобы отправить человека в ссылку? -

– В 67-ом году мы ездили на концерт в двух часах лёта от Москвы, в авиационную

– В 67-ом году мы ездили на концерт в двух часах лёта от Москвы, в авиационную

воинскую часть. Я тогда был заместителем секретаря комсомольской организации

Москонцерта. Сели там, а на аэродроме ни одного самолёта нет. Это после того, как

Израиль разбомбил египетские и сирийские самолёты, наши убрали в капониры.

Самолёт, на котором мы летели, принадлежал московской МПВО. Мы выступили,

после чего был грандиозный загул, и он продолжился, когда мы сели в самолёт, а я сказал: «Вот всё-таки здорово, значит, евреи в эту шестидневную войну

то же самое сделали, что и войска Петра I, когда освободили Ям, Копорье и Орешек!». Это повлекло за собой много неприятностей.

Также, в 68 году, когда повязали семерых на Красной площади, по стране прошли

собрания предприятий, где поддерживали это всё. На собрании мастерской сатиры и

юмора я поднял руку против. На меня не стукнули. Всё равно в протоколе было

единогласно. Но после моего выступления в 67 году в самолёте меня начали

«таскать». Тут мне пришла повестка в армию, и я решил, что нужно идти!

-

– Получается, именно во время вашей службы в 69 году произошло одно из самых громких для СССР внешнеполитических событий второй половины XX века – конфликт на острове Даманском между русскими и китайцами? Что вам тогда было известно об этом, может, есть какие-то личные воспоминания?

– Получается, именно во время вашей службы в 69 году произошло одно из самых громких для СССР внешнеполитических событий второй половины XX века – конфликт на острове Даманском между русскими и китайцами? Что вам тогда было известно об этом, может, есть какие-то личные воспоминания? -

– У нас смутно всё это было… Но я знал о таких сложностях, которые могут быть

– У нас смутно всё это было… Но я знал о таких сложностях, которые могут быть

только в Советском Союзе. Поскольку китайцы выводили батареи и огневые средства из-за гор, то горы скрывали батареи и не давали возможность уничтожения. Стрельбу можно было вести по радиокомпасу. Это специальные компасы, которые нацеливаются автоматически, и по ним уже командиры батарей, дивизионов, полков ведут стрельбу. Но они были не во всех подразделениях, а при обслуживании этих компасов требовался спирт. Так вот, когда нужно было стрелять, выяснилось, что спирта нет. Запросили Хабаровск, чтобы доставили – выяснилось, что тоже спирта нет. Запрашивали Москву – Москва достала, но уже было поздно. И когда уже позже к нам приехал начальник артиллерии округа, то сказал, что это жуткое пьянство в армии!

А закончилась ситуация на Даманском очень прозаически: было двадцать залпов из

«Града» и полка китайцев как не бывало… и деревьев тоже.

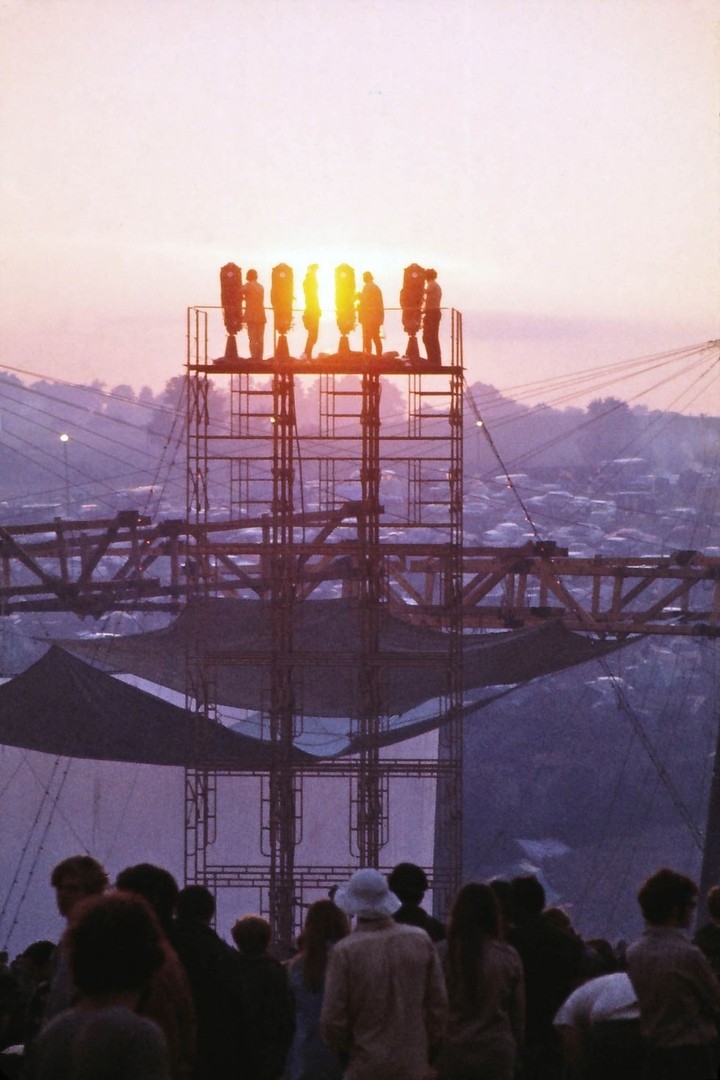

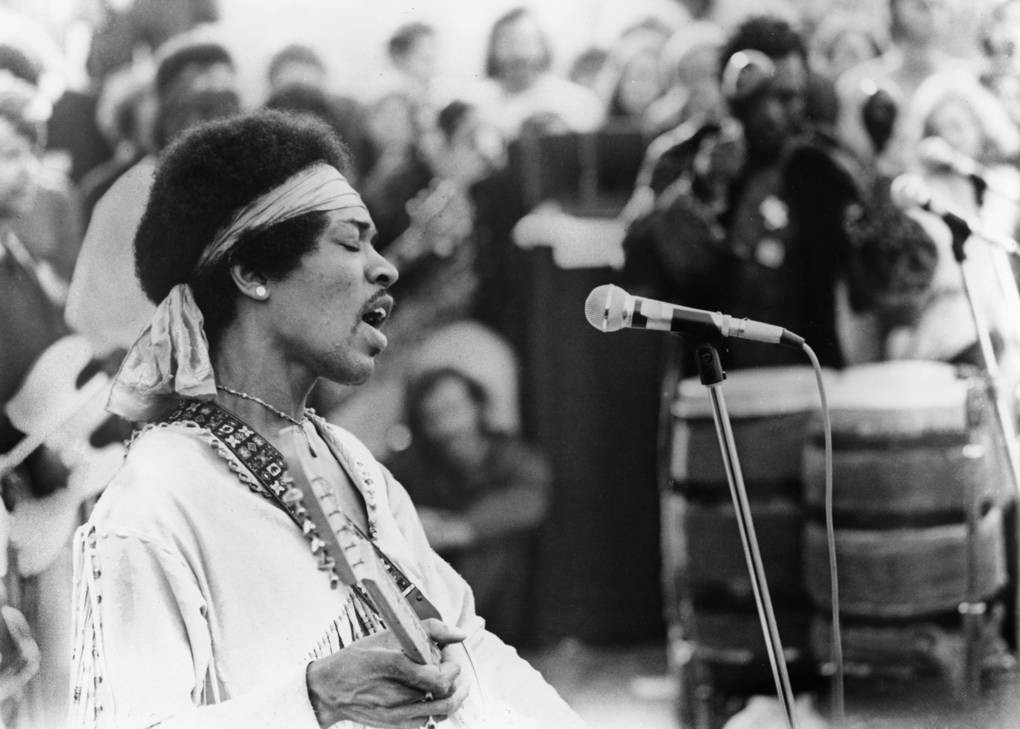

Вудсток проходил на территории одной из ферм городка в сельской местности Бетел, штат Нью-Йорк, США

– Раз даже о том, что происходило на границах родной земли, получалось узнавать не сразу, то новости из стран так называемого капиталистического лагеря, наверное, были совсем большой редкостью? А ведь в августе 69 года в Америке прошёл грандиозный рок-фестиваль «Вудсток»! Было ли хоть что-то известно жителям СССР об этом событии?

– Нам ничего тогда не говорили. О «Вудстоке» я узнал гораздо позже, когда перестал воспринимать рок-н-ролл только как танцевальную вещь, а уже перешёл к року как к явлению, как к тенденции, как к культуре.

-

– А какие ещё жанры музыки, помимо рока, были популярны?

– А какие ещё жанры музыки, помимо рока, были популярны? -

– В каждом городе играл джаз-ансамбль, даже в небольшом. Устраивались

– В каждом городе играл джаз-ансамбль, даже в небольшом. Устраивались

джазовые фестивали, были первоклассные биг-бенды! На радио был оркестр

Людвиковского – мощнейший биг-бенд по составу, хоть они и играли советские песни, но это был настоящий джаз. Был Рознер, был Лундстрем, был ансамбль Вайнштейна, который играл танцы под Петербургом.

-

– В то время у советского человека не было такой четкого представления о жизни за границей, как у нас сейчас, но наверняка в моде, как и в музыке, были общие тенденции. Что же было модно носить в СССР в 60-х годах?

– В то время у советского человека не было такой четкого представления о жизни за границей, как у нас сейчас, но наверняка в моде, как и в музыке, были общие тенденции. Что же было модно носить в СССР в 60-х годах? -

– Мы носили галстуки-самостроки, брюки-самостроки. Также башмаки "на манной каше" ("Манная каша" - светлая, мелкозернистая платформа из вулканизированного каучука, внешне напоминавшая кашу. Часто приваривалась к обуви кустарным способом - прим.авт). Они приходили из Чехословакии, Венгрии, как и костюмы первые, пристойные, которые можно было носить - не чёрные и серые, а розовые. Я в 55-ом году вместе с папой, когда он работал с Мироновым, был в Юрмале. Андрей Миронов был тогда чуть моложе меня и мы были оба два вполне себе клёвых стиляги. У меня были брюки-дудочки, серый пиджак букле, джемпер с оленями и поверх галстук с обезьяной на пальме.

– Мы носили галстуки-самостроки, брюки-самостроки. Также башмаки "на манной каше" ("Манная каша" - светлая, мелкозернистая платформа из вулканизированного каучука, внешне напоминавшая кашу. Часто приваривалась к обуви кустарным способом - прим.авт). Они приходили из Чехословакии, Венгрии, как и костюмы первые, пристойные, которые можно было носить - не чёрные и серые, а розовые. Я в 55-ом году вместе с папой, когда он работал с Мироновым, был в Юрмале. Андрей Миронов был тогда чуть моложе меня и мы были оба два вполне себе клёвых стиляги. У меня были брюки-дудочки, серый пиджак букле, джемпер с оленями и поверх галстук с обезьяной на пальме.

Да, модно было – брюки-клёши, но в нашей стране, особенно на периферии, всё это доводилось до безумия. Мы приехали с Арой Арсеняном в Ачинск, а там - комсомольская стройка, где работали расконвоированные зеки. Нас заводили в концертный зал с тыла, чтоб «мало ли что». А эти ребята в клёше разрезы делали и туда электрические лампочки вставляли и вешали колокольчики. И всё это звенит во время концерта, и невпопад. И вот, на последней песне я сказал этим ребятам: «Ребята, вы давайте, когда-то левой ногой трясите, а когда-то правой». И вот это шло всё в сопровождении колокольчиков и мигания фонариков. Это была такая мода, доведённая до абсурда.

Ещё в шестидесятые годы я работал с французским кабаре. У меня был полусюртук на трёх пуговицах, жилет и бантик - для концертов. А пианист Марк Эрмлер, который до того времени работал с Джонни Холлидеем, просто завидовал тому, как я одет был!

-

– А девочки?

– А девочки? -

– У девочек до конца 50-х юбки-колокол были. Конец 60-х уже появились мини. Тогда ещё не было цветных футболок, конечно – это была редкость.

– У девочек до конца 50-х юбки-колокол были. Конец 60-х уже появились мини. Тогда ещё не было цветных футболок, конечно – это была редкость.

Женская мода 60-х гг.

-

– Но ведь всё это было непросто достать! Какие-то секретные магазины "для своих", явки, пароли?

– Но ведь всё это было непросто достать! Какие-то секретные магазины "для своих", явки, пароли? -

– Вся информация из уст в уста передавалась: "Слушай, значит так. Ты пойдёшь в семь вечера, зайдёшь в Столешников переулок. Сразу за меховым магазином дворик будет, и там будет стоять чувак – Серёжа его зовут. Вот, скажи ему всё, что нужно. Только никого не надо с собой вести! Это я тебе как другу говорю". Вот там вот, в Столешникове, было целое лежбище нелегальной торговли. Там можно было купить даже перстни мужские.

– Вся информация из уст в уста передавалась: "Слушай, значит так. Ты пойдёшь в семь вечера, зайдёшь в Столешников переулок. Сразу за меховым магазином дворик будет, и там будет стоять чувак – Серёжа его зовут. Вот, скажи ему всё, что нужно. Только никого не надо с собой вести! Это я тебе как другу говорю". Вот там вот, в Столешникове, было целое лежбище нелегальной торговли. Там можно было купить даже перстни мужские.

Все всё знали!

-

– Расскажите, пожалуйста, про квартирники. Сейчас они видятся так: собирались люди в одной маленькой квартире, спорили, отстаивали свои точки зрения. Это было так?

– Расскажите, пожалуйста, про квартирники. Сейчас они видятся так: собирались люди в одной маленькой квартире, спорили, отстаивали свои точки зрения. Это было так? -

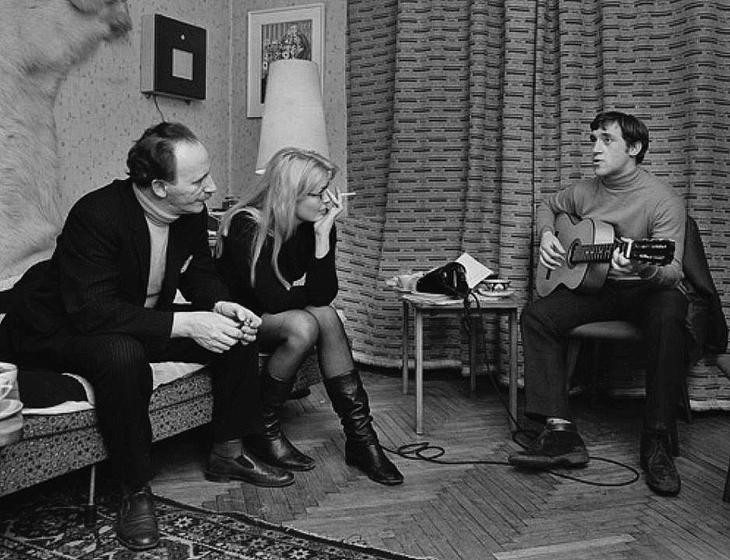

– Люди точно собирались и писали о том, что не могло быть опубликовано – то, о чём они думали, и то, чем они жили. Поэтому и устраивались квартирники. Также и музыканты их устраивали, маленькая рок-группа играла в квартире: в одной двухкомнатной с кухней собиралось по 30-40 человек слушать это – сидели, выпивали, закусывали и всем было не тесно!

– Люди точно собирались и писали о том, что не могло быть опубликовано – то, о чём они думали, и то, чем они жили. Поэтому и устраивались квартирники. Также и музыканты их устраивали, маленькая рок-группа играла в квартире: в одной двухкомнатной с кухней собиралось по 30-40 человек слушать это – сидели, выпивали, закусывали и всем было не тесно!

Макс Леон, Марина Влади и Владимир Высоцкий. 1969 год.

-

– А с кем из поэтов и писателей вы были знакомы? Есть какие-то интересные, приятные воспоминания?

– А с кем из поэтов и писателей вы были знакомы? Есть какие-то интересные, приятные воспоминания? -

– Я был хорошо знаком с Евгением Евтушенко ещё с 50-х годов, потому что моя тётка, сестра моего отца, была в детском театре, а её муж, Борис Моргунов, был великолепным чтецом филармоническим. Он был первым, кто читал полную программу стихов Евтушенко, и тот, естественно, там часто бывал. И было у нас так по воскресеньям, если у папы не было концертов, все ездили в 60-е годы на Самотёчную улицу, где жили мои тётка и бабушка. Вот там вот я встречал и Романа Сефа – замечательного детского поэта, и Женю Солонович – крупнейшего переводчика с итальянского, поэта, лауреата премии Данте (как переводчика), и Булата Окуджаву. И всё это было дома, на квартире, куда я приезжал уже с самого детства.

– Я был хорошо знаком с Евгением Евтушенко ещё с 50-х годов, потому что моя тётка, сестра моего отца, была в детском театре, а её муж, Борис Моргунов, был великолепным чтецом филармоническим. Он был первым, кто читал полную программу стихов Евтушенко, и тот, естественно, там часто бывал. И было у нас так по воскресеньям, если у папы не было концертов, все ездили в 60-е годы на Самотёчную улицу, где жили мои тётка и бабушка. Вот там вот я встречал и Романа Сефа – замечательного детского поэта, и Женю Солонович – крупнейшего переводчика с итальянского, поэта, лауреата премии Данте (как переводчика), и Булата Окуджаву. И всё это было дома, на квартире, куда я приезжал уже с самого детства.

Была история с Евтушенко смешная очень. Когда в семидесятом году я уволился из армии, то у меня денег не было и мой друг, один юморист, пригласил в ЦДЛ (Центральный дом литераторов - прим. авт.), вниз в кафе, выпить. Он куда-то отлучился и за столик сел Евтушенко, Володя Гнеушев, такой поэт, и Иван Бауков, - тоже поэт, престарелый. Они, значит, пили и стали говорить: «Ты, Володя, гений». Тот отвечает: «Да я-то гений, но ты, Женя, какой гений! Но с Ваней никто не сравнится!». Я сидел так и сказал: «Слушайте, вы разберитесь друг с другом, кто какой из вас гений по консистенции». Они как-то замолчали и ушли… Прибегает мой друг и говорит: «Сейчас тебя бить будут!». И я слинял быстро от греха.

-

– Михаил Фёдорович, Вам – человеку, который помнит такие потрясающие годы – интересней было жить тогда или сейчас? Например, как вы относитесь к современному искусству и всему, что с ним связано?

– Михаил Фёдорович, Вам – человеку, который помнит такие потрясающие годы – интересней было жить тогда или сейчас? Например, как вы относитесь к современному искусству и всему, что с ним связано? -

– Я ко всему отношусь замечательно! Да ради Бога, пусть люди делают то, что хотят! Всё другое, всё изменилось, люди по-другому мыслят, по-другому чувствуют! Если люди находят художественный способ это выразить, то это может быть и здорово, и плохо. Появляются новые имена во всём! Всё есть, несмотря ни на что, как всегда.

– Я ко всему отношусь замечательно! Да ради Бога, пусть люди делают то, что хотят! Всё другое, всё изменилось, люди по-другому мыслят, по-другому чувствуют! Если люди находят художественный способ это выразить, то это может быть и здорово, и плохо. Появляются новые имена во всём! Всё есть, несмотря ни на что, как всегда.

А если бы я не лез во всё и не стремился во всё - я бы помер.

Комментарии:

Вы должны Войти или Зарегистрироваться чтобы оставлять комментарии...