- Публикатор: Тара Делоне (malazoniya)

Почему истории искусства так важна классификация? Работы того или иного художника обязательно должны быть отнесены к определенному направлению или историческому периоду развития искусства. В противном случае, его творчество рискует остаться на обочине мира искусства.

Историю развития европейского искусства принято разделять на три всеобъемлющих этапа: классический период, завершающей стадией которого является реализм; модернизм, пронизанный влиянием абстрактных и авангардных течений, и искусство постмодернизма – то, что мы видим сейчас. Однако можно ли утверждать, что эти периоды являются исчерпывающими и что художник, чей творческий рассвет пришелся, скажем, на период модернизма, обязательно будет модернистом? На мой взгляд, чем дальше шло искусство в своем развитии, тем сложнее оно поддавалось систематизации, а самим художникам все труднее было подстраиваться под вновь изменившуюся культурную парадигму.

Особенно это касается художников, творивших на рубеже XIX века, в эпоху, принятую называть Модернизмом, когда начинает происходить массовый отказ от привычных форм изображения в пользу Нового художественного видения. Этот период славится возникновением многочисленных художественных «измов», каждое из которых имело собственное представление о том, что такое искусство, о его причинах, следствиях и, главное, о его будущем. Например, импрессионизм интересовало сиюминутное впечатление от увиденного в конкретный момент времени, и они стремились уловить его и запечатлеть в своих произведениях; футуризм видел настоящее искусство в динамике и движении действительности, а, например, экспрессионизм ставил перед собой задачу изображения собственных эмоциональных переживаний, которые порождает столкновение с этой действительностью.

Все эти направления самобытны, однако нельзя не заметить множество общих черт между ними, одни из которых они открыто признают, другие же – страстно отрицают. В этой ситуации вопрос о принадлежности художника к определенному направлению становится практически неразрешимым, ведь, например, картины Мунка впечатляют своей экспрессией, буйством цвета и метафоричностью. Так к какому же течению его все же стоит отнести – экспрессионизм, фовизм или может символизм?

На мой взгляд, стремление искусствоведов и прочих его исследователей к систематизации искусства понятно, ведь подобная практика позволяет любому желающему познакомиться с его историей, причем в линейном порядке. Однако у этого процесса есть и обратная сторона, а именно – личность самого художника. Ведь его детство и в определенных случаях юность, не связанные с творчеством, несут за собой некоторый бэкграунд, который так или иначе накладывает отпечаток на его дальнейшую жизнь и конечно творческую деятельность. В этот период он может изучать работы своих соотечественников, знакомых, друзей, посредством чего у потенциального художника формируется вкус, чувство прекрасного и понимание искусства как такового. Затем, он попадает в совсем другую среду, которая также влияет на его мировоззрение. Это может быть встреча с художником или с творческим коллективом, идеи которых он воспринимает и впоследствии модернизирует под себя, пропуская их через этот первичный бэкграунд.

В этом плане конец XIX – начало XX века представляется наиболее затруднительным для художников в поиске и определении своего «Я». Это обусловлено тем, что в начале XX века искусство и культура в целом столкнулись с радикальными изменениями в социальной действительности и глобальными проблемами, затрагивающими интересы всего человечества.

Наиболее яркий пример этого – Первая Мировая Война. Таким образом, этот период в общественном сознании знаменуется ожиданием наступления Апокалипсиса. Интеллигенция не знала, как следует жить в стремительно меняющейся культурной среде, и жадно искала ответы на все нарастающие вопросы. Этим и объясняется возникновение модернизма. Однако стремление к открытию новых художественных форм не всегда означает готовность к этому, ведь личности многих художников именно как творцов, были сформированы задолго до этих событий – в период почитания академической живописи.

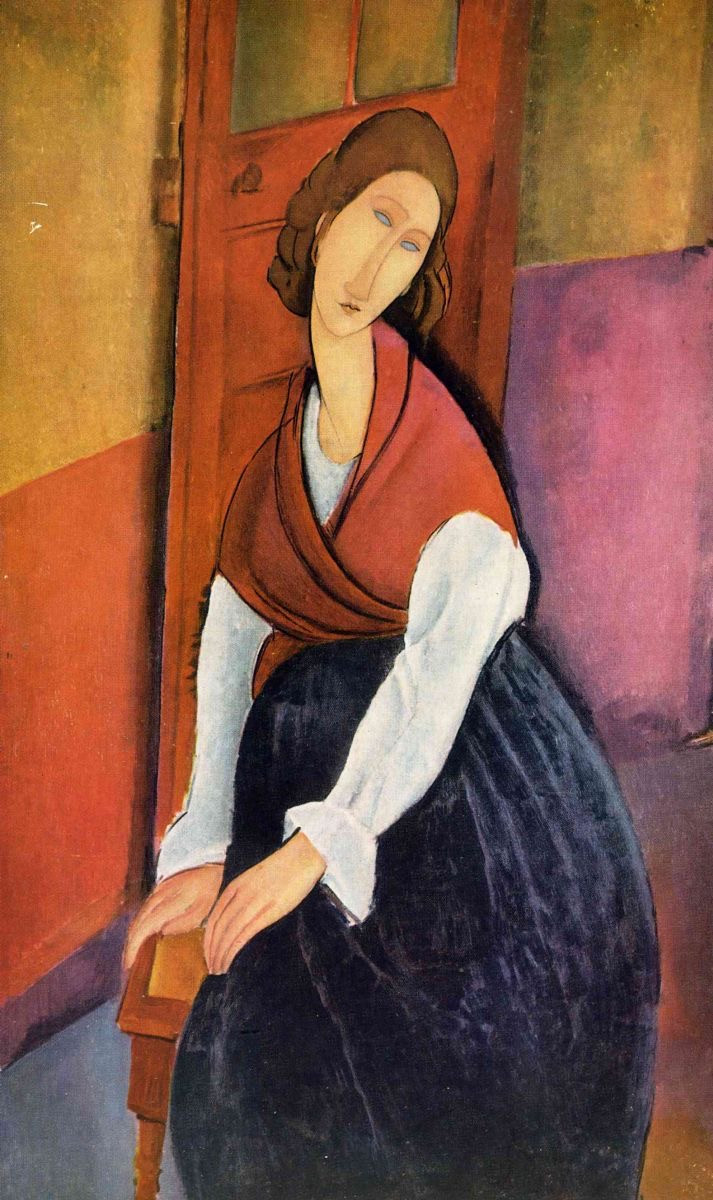

Подобное влияние среды, в которой вырос художник, и общей культурной традиции на его дальнейшее творческое становление я хочу рассмотреть на примере двух картин: Сандро Боттичелли «Мадонна с гранатом» и Амадео Модильяни «Жанна Эбютерн». Оба эти художника родом из Италии, но творили они на разных этапах развития искусства. Сандро Боттичелли является одним из ярчайших представителей флорентийской школы живописи и эпохи Возрождения в целом. Основным инструментом Боттичелли для передачи художественного замысла стала линия, при помощи которых ему удавалось подчеркнуть красоту и невероятную пластичность изображаемых объектов или, чаще всего, субъектов, так как основной интереса Боттичелли, как и всей эпохи Ренессанса, был направлен на человека.

Историю развития европейского искусства принято разделять на три всеобъемлющих этапа: классический период, завершающей стадией которого является реализм; модернизм, пронизанный влиянием абстрактных и авангардных течений, и искусство постмодернизма – то, что мы видим сейчас. Однако можно ли утверждать, что эти периоды являются исчерпывающими и что художник, чей творческий рассвет пришелся, скажем, на период модернизма, обязательно будет модернистом? На мой взгляд, чем дальше шло искусство в своем развитии, тем сложнее оно поддавалось систематизации, а самим художникам все труднее было подстраиваться под вновь изменившуюся культурную парадигму.

Особенно это касается художников, творивших на рубеже XIX века, в эпоху, принятую называть Модернизмом, когда начинает происходить массовый отказ от привычных форм изображения в пользу Нового художественного видения. Этот период славится возникновением многочисленных художественных «измов», каждое из которых имело собственное представление о том, что такое искусство, о его причинах, следствиях и, главное, о его будущем. Например, импрессионизм интересовало сиюминутное впечатление от увиденного в конкретный момент времени, и они стремились уловить его и запечатлеть в своих произведениях; футуризм видел настоящее искусство в динамике и движении действительности, а, например, экспрессионизм ставил перед собой задачу изображения собственных эмоциональных переживаний, которые порождает столкновение с этой действительностью.

Все эти направления самобытны, однако нельзя не заметить множество общих черт между ними, одни из которых они открыто признают, другие же – страстно отрицают. В этой ситуации вопрос о принадлежности художника к определенному направлению становится практически неразрешимым, ведь, например, картины Мунка впечатляют своей экспрессией, буйством цвета и метафоричностью. Так к какому же течению его все же стоит отнести – экспрессионизм, фовизм или может символизм?

На мой взгляд, стремление искусствоведов и прочих его исследователей к систематизации искусства понятно, ведь подобная практика позволяет любому желающему познакомиться с его историей, причем в линейном порядке. Однако у этого процесса есть и обратная сторона, а именно – личность самого художника. Ведь его детство и в определенных случаях юность, не связанные с творчеством, несут за собой некоторый бэкграунд, который так или иначе накладывает отпечаток на его дальнейшую жизнь и конечно творческую деятельность. В этот период он может изучать работы своих соотечественников, знакомых, друзей, посредством чего у потенциального художника формируется вкус, чувство прекрасного и понимание искусства как такового. Затем, он попадает в совсем другую среду, которая также влияет на его мировоззрение. Это может быть встреча с художником или с творческим коллективом, идеи которых он воспринимает и впоследствии модернизирует под себя, пропуская их через этот первичный бэкграунд.

В этом плане конец XIX – начало XX века представляется наиболее затруднительным для художников в поиске и определении своего «Я». Это обусловлено тем, что в начале XX века искусство и культура в целом столкнулись с радикальными изменениями в социальной действительности и глобальными проблемами, затрагивающими интересы всего человечества.

Наиболее яркий пример этого – Первая Мировая Война. Таким образом, этот период в общественном сознании знаменуется ожиданием наступления Апокалипсиса. Интеллигенция не знала, как следует жить в стремительно меняющейся культурной среде, и жадно искала ответы на все нарастающие вопросы. Этим и объясняется возникновение модернизма. Однако стремление к открытию новых художественных форм не всегда означает готовность к этому, ведь личности многих художников именно как творцов, были сформированы задолго до этих событий – в период почитания академической живописи.

Подобное влияние среды, в которой вырос художник, и общей культурной традиции на его дальнейшее творческое становление я хочу рассмотреть на примере двух картин: Сандро Боттичелли «Мадонна с гранатом» и Амадео Модильяни «Жанна Эбютерн». Оба эти художника родом из Италии, но творили они на разных этапах развития искусства. Сандро Боттичелли является одним из ярчайших представителей флорентийской школы живописи и эпохи Возрождения в целом. Основным инструментом Боттичелли для передачи художественного замысла стала линия, при помощи которых ему удавалось подчеркнуть красоту и невероятную пластичность изображаемых объектов или, чаще всего, субъектов, так как основной интереса Боттичелли, как и всей эпохи Ренессанса, был направлен на человека.

Сандро Боттичелли "Мадонна с гранатом"

У Боттичелли средством выразительности являются глаза, Модильяни же добавляет язык тела

Амадео Модильяни также был родом из Италии, где и провел свое детство и юношество среди многочисленных памятников эпохи Возрождения, которые зародили в нем интерес к классическому искусству. Период его становления как художника пришелся как раз на этап пересмотра отношения к классическому искусству, в окружении которого он рос, а общение с такими радикально настроенными на перемены в искусстве художниками, как Матисс и Пикассо, пробудило в нем интерес к возможности подобных преобразований.

Рассмотрим картину Боттичелли «Мадонна с гранатом». На первый взгляд она довольно статична, но в расположении рук ангелов, окружающих мадонну, и наклоне головы младенца можно усмотреть потенциальное движение. Изображенные фигуры выглядят очень реалистично за счет использования художником насыщенных красок и цветовых контрастов. Наконец эта картина приковывает внимание к себе благодаря ярко выраженным эмоциям каждого из участников действия, которые очень легко прочитываются по положению глаз. Лица героев картины очень точно передают переживаемые эмоции, а вот тело в этом плане остается статичным. По выражению лица Мадонны можно предположить, что она грустна и задумчива, голова немного наклонена, но в целом она остается безмолвной и неподвижной. На картине появляется лишь потенция движения, но в целом фигуры по-прежнему статичны.

Рассмотрим картину Боттичелли «Мадонна с гранатом». На первый взгляд она довольно статична, но в расположении рук ангелов, окружающих мадонну, и наклоне головы младенца можно усмотреть потенциальное движение. Изображенные фигуры выглядят очень реалистично за счет использования художником насыщенных красок и цветовых контрастов. Наконец эта картина приковывает внимание к себе благодаря ярко выраженным эмоциям каждого из участников действия, которые очень легко прочитываются по положению глаз. Лица героев картины очень точно передают переживаемые эмоции, а вот тело в этом плане остается статичным. По выражению лица Мадонны можно предположить, что она грустна и задумчива, голова немного наклонена, но в целом она остается безмолвной и неподвижной. На картине появляется лишь потенция движения, но в целом фигуры по-прежнему статичны.

Амадео Модильяни часто относят к экспрессионистам, фовистам, даже постимпрессионистам, благодаря его интересу к ярким цветам и диспропорции, но с точностью определить, к какому направлению он все - таки принадлежал, очень сложно

Напротив, «Жанну Эбютерн» Модильяни нельзя назвать неподвижной. Весь ее образ очень выразителен, даже экспрессивен. Рассматривая обе эти работы, нельзя не отметить определенного сходство между ними при изображении образа женщины: у Боттичелли средством выразительности являются глаза, Модильяни же добавляет язык тела. На его картине женщина смотрит на своего зрителя прямо и даже пристально, она расслаблена, о чем говорит поза, которую она приняла, будто бы приглашает к разговору.

Таким образом, можно сказать, что обе женщины на этих картинах предстают перед нами как вполне самодостаточные и реалистичные образы, только для их создания художники использовали разные приемы. Боттичелли использовал перспективу и светотень, Модильяни же – выразительность и динамику. Несмотря на некоторую гиперболизацию изображения Жанны Эбютерн, ее образ не лишен гармонии и даже пропорциональности, отвечающих канонам классического искусства.

Таким образом, можно сказать, что обе женщины на этих картинах предстают перед нами как вполне самодостаточные и реалистичные образы, только для их создания художники использовали разные приемы. Боттичелли использовал перспективу и светотень, Модильяни же – выразительность и динамику. Несмотря на некоторую гиперболизацию изображения Жанны Эбютерн, ее образ не лишен гармонии и даже пропорциональности, отвечающих канонам классического искусства.

Амадео Модильяни "Жанна Эбютерн"

Амадео Модильяни часто относят к экспрессионистам, фовистам, даже постимпрессионистам, благодаря его интересу к ярким цветам и диспропорции, но с точностью определить, к какому направлению он все - таки принадлежал, очень сложно. Ведь его можно смело причислить даже к кубистам из-за нарушения перспективы и стремления показать тело сразу с нескольких сторон, хоть и не так радикально, как это делал Пикассо. На мой взгляд, Модильяни – это один из тех художников, у которого был свой собственный стиль, и его невозможно отнести к конкретному направлению или течению в искусстве того времени. Такими же были Марк Шагал и Пауль Клее – их стиль настолько уникален и неповторим, что его сложно было вписать в общую канву. На манеру письма Модильяни очень повлияло его итальянское происхождение: на мой взгляд, если ты начинающий художник, родом из Италии, то непременно в твоем будущем творчестве будут прослеживаться нежная любовь и почитание эпохи Возрождения. В его стиле прослеживается приверженность своим культурным корням, особенно традициям раннего Ренессанса, вкупе с изобразительными экспериментами, интересующих модернистов в то время, от которых Модильяни держался в стороне. Возможно в его душе постоянно происходила некая борьба между старым и новым в искусстве, которую он смог разрешить единственным способом – объединить их в единое целое, где бы они не противоречили друг другу, а наоборот, дополняли.

Таким образом, творчество Модильяни не может быть отнесено ни к одному из модернистских течений, несмотря на то, что он многое заимствует из них, создавая при этом свой уникальный стиль - его искусство не поддается классификации. Если все же причислить его к клану экспрессионистов или фовистов, то это лишь наложит ограничения на его восприятие как художника, а не поспособствует его пониманию. То же самое происходит и со всеми остальными художниками модернизма. Я убеждена, что не было ни одного «чистого» кубиста, футуриста или постимпрессиониста. Все они тяготели к нескольким веянием и традициям искусства, вдохновлялись классикой и обращались к ней, создавая свои шедевры. Нужна ли в таком случае систематизация и распределение художников по группам, если она порой сбивает с толку и вводит в заблуждение? И по какому принципу стоит осуществлять эту классификацию? Думаю, в этом вопросе еще только предстоит разобраться.

Таким образом, творчество Модильяни не может быть отнесено ни к одному из модернистских течений, несмотря на то, что он многое заимствует из них, создавая при этом свой уникальный стиль - его искусство не поддается классификации. Если все же причислить его к клану экспрессионистов или фовистов, то это лишь наложит ограничения на его восприятие как художника, а не поспособствует его пониманию. То же самое происходит и со всеми остальными художниками модернизма. Я убеждена, что не было ни одного «чистого» кубиста, футуриста или постимпрессиониста. Все они тяготели к нескольким веянием и традициям искусства, вдохновлялись классикой и обращались к ней, создавая свои шедевры. Нужна ли в таком случае систематизация и распределение художников по группам, если она порой сбивает с толку и вводит в заблуждение? И по какому принципу стоит осуществлять эту классификацию? Думаю, в этом вопросе еще только предстоит разобраться.

Комментарии:

Вы должны Войти или Зарегистрироваться чтобы оставлять комментарии...