Интервью

"Мы понимали, что не уйдем с улицы"

Интервью с директором организации "Дом друзей" Ланой Журкиной, расселившей московских бездомных в хостелы в разгар пандемии при помощи ЦУМа

28.09.2020

- Публикатор: Агентство социальной информации (НКО-профи)

- Текст: Лидия Тихонович/АСИ

- Фото: Слава Замыслов/АСИ

Бездомные не уходят на карантин

— «Дом друзей» в карантин смог забрать с улиц Москвы почти всех бездомных, расселить их в хостелы. Когда началась пандемия и COVID пришел к нам, я делала запросы во все возможные госорганы, спрашивала: что делать с бездомными?

Я обращалась в департаменты соцзащиты и здравоохранения, писала в мэрию. Везде задавала вопросы: как бездомные будут получать помощь? как они будут самоизолироваться? где? Я просила объяснить алгоритм работы, куда мы можем направить человека. И получила заранее известный мне ответ: «В городе Москве работает государственный Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки, где оказывается комплексная помощь бездомным».

Я обращалась в департаменты соцзащиты и здравоохранения, писала в мэрию. Везде задавала вопросы: как бездомные будут получать помощь? как они будут самоизолироваться? где? Я просила объяснить алгоритм работы, куда мы можем направить человека. И получила заранее известный мне ответ: «В городе Москве работает государственный Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки, где оказывается комплексная помощь бездомным».

То есть «Вы нам не нужны, у нас есть ЦСА, который все это будет делать». Ну и в результате что мы получили? В самую пиковую нагрузку ЦСА закрылся на карантин. Где оказались жители стационара ЦСА и его отделений? В моих социальных хостелах, потому что я не стала ждать, когда город выделит какое-то помещение, и начала действовать.

Знаете, хорошо читать про Каннский кинофестиваль, такие они молодцы, свой дворец отдали бездомным, где-то стадион открыли для них, где-то еще что-то. А у нас весна не начинается, у нас холодина, народу прятаться некуда. Им даже воды негде попить, с вокзалов выгнали, везде всё обнесли решетками. Не дело жить на вокзале, но, по крайней мере, они могли там хотя бы воды попить, умыться, погреться. А тут совсем другая ситуация. Как? Что? Куда? Никуда.

Поэтому мы решили, что откроем свой хостел, возьмем в аренду помещение и будем туда принимать людей.

В самый пиковый момент у нас было шесть хостелов. В них проживали 1200 человек. Администраторы были тоже из числа там проживающих.

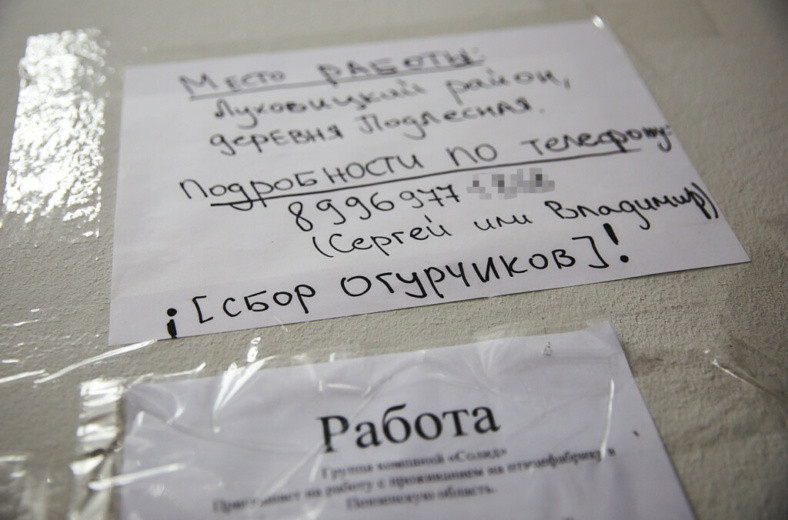

К нам приходили даже целыми строительными бригадами заселяться: кинули с работой, не заплатили денег, оказались на вокзале, кто-то уже потерял документы. Недельку потерлись, поняли, что никакая работа им не светит. Они приходили совсем измученные. Но все, кто приехал в Москву зарабатывать, у нас максимум месяц жили. Все быстро трудоустроились с проживанием. Как стройки пооткрывали, у нас народу очень много ушло.

Принять меры в надлежащие сроки

Я изначально понимала, что рано или поздно к нам придут больные. Мы ведь людей не привязывали, они свободно выходили на улицу. Единственное, мы просили остерегаться, всем выдавали маски, перчатки, антисептики. У нас врач носился по всем каждый день, проверял.

В конце концов, мы открыли свой обсерватор: к нам стали привозить людей прямо на машине скорой помощи из больницы. Человек три дня пролежал в больнице, получил таблетку и выписан со стадией КТ-1, и у него предписание Роспотребназдора: самоизолироваться. А где?

Вроде как я и не особо боялась, что появится больной с COVID. Ну, закроемся, «откарантиним», что же делать-то?

В конце концов, мы открыли свой обсерватор: к нам стали привозить людей прямо на машине скорой помощи из больницы. Человек три дня пролежал в больнице, получил таблетку и выписан со стадией КТ-1, и у него предписание Роспотребназдора: самоизолироваться. А где?

Я опять стала писать письма в департамент здравоохранения. В конце концов мне пришел официальный ответ, что «необходимо предпринять меры в надлежащие сроки». Я люблю эту формулировку. А кто предпримет? В какие сроки?

Короче говоря, «вызывайте скорую помощь, которая будет принимать решение о дальнейшей госпитализации в медицинский обсерватор». Сто процентов ни разу не будет такого. Ни разу на моей памяти за все это время ни одна скорая помощь не приняла решения отвезти человека бездомного в обсерватор. Ну, нет у них такого функционала. И если до них это было не доведено, я не могу их заставить кого-то куда-то везти. Поэтому у нас был свой обсерватор.

Мы его сделали на сорок человек, и он у нас все время был полный. Но надо понимать, что мы туда не только больных с COVID заселяли. Были и те, кто до того лежал в больнице с какой-либо другой инфекцией или после операции, инфаркта, инсульта. Все, кто приходили из больницы, были потенциально заразными. Поэтому они у нас отдельно были от тех, кто переболел COVID, и была еще отдельная комната для тех, кто внезапно затемпературил, засопливил, зачихал.

Фото: Слава Замыслов/АСИ

Слабоумие и отвага

В то время у нас были колоссальные затраты для некоммерческой организации. Когда мы все это начинали, на счету было около 300 тысяч рублей. А хостел, который мы первым нашли, стоил 228 тысяч в месяц. Я это называю «слабоумие и отвага».

Знаете, как только мы начали, очень быстро пришла помощь. Наверное, когда ты начинаешь делать что-то действительно нужное обществу, как-то это свыше поддерживается…

Как только мы с нашим первым хостелом начали договариваться, у нас появился партнер – торговый дом ЦУМ.

Были длительные переговоры с собственником [хостела], который, с одной стороны, несет убытки, у него все стоит пустое, а с другой — боится, что мы туда заселим людей, которые не такие, как ему хотелось бы. Я еду с обсуждения, когда мы уже готовы были заключить договор с хостелом, мне звонят из ЦУМа и говорят: «А чем можно помочь бездомным?»

А у меня были реально сложные переговоры. Человек, с которым мы это все хотели сделать, очень долго думал. Он все прочитал обо мне в интернете и сказал: «Да, вы великая женщина, я ваш фанат, но помещение свое не отдам. Потому что постояльцы ваши возьмут и вынесут все мои холодильники». Я реально тогда аж зависла и говорю: «Подождите, у вас же жили люди, они же ничего не выносили?» А он: «Ой, те же нормальные жили, а эти холодильники вынесут, лампочки пробьют, линолеум скатают».

Я дико была злая в тот момент. И когда мне из ЦУМа позвонили, выложила все как есть. У меня, наверное, была очень эмоциональная речь. Они запросили от меня все, как я вижу. А на тот момент уже была программа, я ее и выслала: что сколько стоит, какие объекты у нас на рассмотрении. Они сказали: «Окей, давайте заключим соглашение, и мы вам поможем в оплате хостелов».

В первое время, когда начался COVID, у нас пожертвования упали в ноль. Мы собираемся всей командой, я говорю: «Ребят, прям совсем чахло. Я не знаю, что с этим делать. Возможно, придется работать бесплатно».

Мне все сказали: «Ну, мы же уже работали бесплатно в самом начале. Почему нет-то? Нам есть с чем работать, медикаменты есть, те же средства индивидуальной защиты». Мы же всегда работали в масках, перчатках, одноразовой одежде либо в медицинских костюмах, которые здесь, в офисе, обрабатываются. Антисептика у нас фура стояла на тот момент на складе. И машину для поездок на вокзалы мы успели купить, спасибо президентскому гранту. Все вовремя было.

Мы просто понимали, что не уйдем с улицы, не бросим людей, потому что иначе какой смысл вообще существования благотворительного сектора?

"Мы три года к этому готовились"

Когда меня спрашивают: «Как же вы справились с этой работой в тяжелые времена?» — я смеюсь и говорю: «Мы к этому три года готовились». Это, действительно, получается так, потому что, во-первых, у нас в команде в основном мед- и соцработники. Во-вторых, мы всегда работали на улице в средствах защиты и были к этому готовы.

Понятно, что нам пришлось купить респираторы, комбинезоны. Но это было некритично.

К тому же мы два года вели школу волонтеров, где как раз рассказывали, как мыть руки, зачем их мыть, как надеть, снять и утилизировать маску, как подойти к человеку, который находится в непонятном состоянии на улице, как оказать первую доврачебную помощь, вызвать скорую помощь и вообще надо ли ее вызывать, надо ли связываться с человеком, который ведет себя неадекватно?

В общем, мы были готовы ко всему. И преимущество всех этих невыходных/нерабочих дней было в том, что некоторые клиники сократили количество часов своим докторам, потому что переключились на COVID, а те, кто другим занимался, как бы не у дел оказались, И благодаря этому к нам пришли волонтеры-врачи, у которых появилось свободное время.

Первоначально новых волонтеров было много, но я могу сказать, что из всех осталось четыре человека. Для нас это много, потому что остались именно те, кто нам нужен. Но вообще за это время у нас состав фонда увеличился. До кризиса было шесть человек в команде, а на данный момент – 14. Это люди, которые получают зарплату. В хостелах – администраторы, соцработники и медработники.

Фото: Слава Замыслов/АСИ

Остальное

У нас, помимо поддержки бездомных, есть еще программы помощи пожилым людям и тем, кто ждет пересадки легких. Их мы тоже не бросили, все как шло, так и идет. Единственное, мы не ведем пока программу обучения.

Что касается наших возрастных подопечных, мы им запретили приходить в офис и вообще ходить куда-то, но мы постоянно на связи, передаем продукты и разные вещи. Хочется же побаловать, мы знаем их вкусы, предпочтения.

Что касается наших возрастных подопечных, мы им запретили приходить в офис и вообще ходить куда-то, но мы постоянно на связи, передаем продукты и разные вещи. Хочется же побаловать, мы знаем их вкусы, предпочтения.

Одна барышня у нас очень трепетно относится к посуде, у нее персональная чашка обязательно. А мы собирали очень много посуды и постельного белья для хостелов. Но сами понимаете, все, что с «золотинками», мы не можем дать, потому что моментально угробятся все микроволновки. И вот красивую чашку фарфоровую с золотистым рисунком мы кладем ей вместе с продуктами…

Многие наши пожилые подопечные попадали с больницу с разными заболеваниями. Естественно, мы и там их поддерживали. Прийти было невозможно, но связывались с лечащим врачом. Постоянно кто-то сидел на телефоне, узнавал состояние. Тут, конечно, проблематично то, что у нас нет полномочий.

Человек попадает в больницу, а я не могу узнать его состояние, потому что я ему никто. Система здравоохранения стала чрезвычайно закрытой на эту информацию, но я думаю, что сейчас пришло осознание, что это тоже надо как-то решать. Что мы должны быть приравнены к родственникам.

Какой-то статус должен быть закреплен. У меня недавно умер один человек в хостеле, я ему никто. Меня спрашивают: «Как хорошо вы его знали?» Да никак: в пятницу вечером он заселился, в понедельник умер. Я только знала, что его приход был зафиксирован. С ним даже соцработник не успел поговорить. Я ему никто, но получается, я тот человек, который полтора месяца своей жизни убил на то, чтобы найти его родственников, оформить все документы. Завтра мы его кремируем и на следующей неделе урну с прахом передаем сестре.

Человек, наверное, был хороший – все пошли навстречу. И в полиции, и в судмедэкспертизе, и в загсе. Быстро все это сделали, просто попались люди неравнодушные.

Да, это редкий случай, когда у нас умирает человек из числа бездомных, у которого на руках паспорт и мы можем его похоронить под его именем. Не под номером, а под именем. Я не знаю почему, но для меня это важно.

Тем, кто ждет на съемных квартирах в Москве трансплантацию легких, мы ничем, к сожалению, кроме доброго слова и денег, в это время помочь не могли. Но и это было важно. Они же все живут, собирая на свое существование деньги. Понятно, что в какой-то момент пожертвований почти совсем не стало. Соответственно они все остались без средств, а жизненно важный препарат покупать надо, за комнату платить надо…

И у нас по-прежнему действует наш «Дневной дозор», проект уличной медицины. Единственное, что с конца апреля-начала мая мы сократили количество точек, в которые ездили. Большую часть людей с этих точек мы просто переселили в хостелы. Остались какие-то самые «идейные».

Те, кто категорически говорил: «Десять лет живу, место застолбленное, никуда не уйду, людей ненавижу». К ним мы приезжаем раз в месяц с продуктами и с запасом медикаментов. Часть людей мы и у них забрали. Сейчас вот недавно ездили, я говорю: «Ну что, назад принимать будете?» Они смеются: «А справка, что COVID нет, будет?»

Из фонда за это время никто не заболел. Мы работаем на улице. Улица нас спасает от всех инфекций, потому что воздух, концентрации такой нет. Ну и мы просили всех, кому оказываем помощь: «Ребят, вот маски. Наденьте».

Из фонда за это время никто не заболел. Мы работаем на улице. Улица нас спасает от всех инфекций, потому что воздух, концентрации такой нет. Ну и мы просили всех, кому оказываем помощь: «Ребят, вот маски. Наденьте».

Фото: Слава Замыслов/АСИ

«Жизнь до» и первый опыт социальной журналистики

Я большую часть времени работала в журналистике – писала, вычитывала, верстала. Наверное, у меня так всегда по жизни – полное погружение. Я пришла работать на интересную должность «ученик корреспондента» (смеется). Мне было интересно всё: как что верстается, корректура, выпуск, шрифты, программы. Ну и получается, что я могу всё это – от и до.

Еще чем я занималась… Рожала детей, воспитывала, строила семью, ячейку общества. Наверное, всё как у всех. Переживала эти кризисы 90-х, когда есть было нечего. Шила, вязала, бесконечную лапшу яичную делала, потом ее лет двадцать не могла есть. И шить что-то теперь тоже кажется невозможным, до конца жизни, наверное.

Жила так, как жила вся страна. Может, единственное отличие в том, что мне всегда было интересно жить, были интересны люди вокруг меня.

Это сейчас я понимаю, что мой первый социальный проект был, когда я абсолютно случайно узнала о судьбе моей родственницы. Мама пьющая, девочка встречалась с мальчиком, забеременела и родила ребенка. И для того чтобы прокормить себя и ребенка, от матери она ушла. Жила в каком-то заброшенном маленьком доме, газа в этом поселке не было.

Она ходила к родной бабушке, доила десяток коров, ухаживала за хозяйством, та оплачивала ей электричество и давала еды. Я, когда все это узнала, помню, очень сильно не то чтобы удивилась. Я поразилась черствости бабушки и всего общества.

И написала статью в районную газету. Просто описала ситуацию, без имен. Тут же приехал предприниматель, который закупил ей угля, одежды, игрушек ребенку. Эта бедная девочка плакала.

И написала статью в районную газету. Просто описала ситуацию, без имен. Тут же приехал предприниматель, который закупил ей угля, одежды, игрушек ребенку. Эта бедная девочка плакала.

Спустя полгода она познакомилась с мужчиной сильно старше ее. Родители были против, чтобы он женился, потому что репутация семьи и все такое, плюс с ребенком. Он сказал: «Все равно женюсь», — и привез свою мать знакомиться. А к ней навстречу выбежала прекрасная кудрявая черноволосая малышка и сказала: «Ты моя бабушка?» Ну, надо ли говорить о том, что бабушка разрыдалась. И все у них хорошо. Еще ребенка родили, живут с тех пор вместе долго и счастливо.

В моей жизни это была первая такая социальная журналистика, которая принесла плоды.

«А у вас трусов случайно нет?»

Оставила меня в благотворительности девочка по имени Настя. Сами понимаете, не бывает «бывших журналистов», мне всегда интересны истории. Плюс мне всегда был интересен человек «изнутри», я клинический психолог по образованию.

В 90-е, в голодные времена я подрабатывала оператором зала игровых автоматов. Днем работала в одном месте, ночью в другом, потому что жрать было действительно нечего. Двое детей, и всё было очень тяжело.

Так вот, меня ловили на том, что я очень пристально за людьми наблюдаю. Меня спрашивали: «Почему ты так внимательно на них смотришь?» А мне интересен был их азарт.

На самом деле, я сама человек-азарт, но я азартна по-другому. Это не касается никаких игр, просто мне интересно сделать что-то до конца и посмотреть, что же из этого вырастет. Сейчас вот интересно дожить до конца ковида и посмотреть, чем все закончится. Не то что не заразиться и не сдохнуть, а дожить и посмотреть, что же там дальше будет…

Вот меня всегда «цепляли» истории человеческие. Когда я работала в подвале у Лизы Глинки – с этого началось, собственно, мое участие в благотворительности, – пришла абсолютно несчастная девочка Настя. Ей было 16 лет. Конфликт: мама привела в дом мужчину. Отец Насти давно был признан пропавшим без вести. Ну и мама решила свою личную историю дальше продолжить.

Привела мужчину, девочке он очень не нравился. В то же время у матери был затяжной конфликт со свекровью, которая хотела забрать девочку к себе. «Единственный ребенок, не отдам, ну и сынок ваш мне всю жизнь испортил, и пил, и наркоманил, а потом еще и пропал, не отдам».

Они не находили общего языка, в какой-то момент Настя матери сказала: «Он ко мне приставал». А мама не обратила внимания. «Я обиделась на нее и ушла», – сказала Настя. Я ее спрашиваю, действительно ли он приставал к ней? Она говорит, что нет, но ей надо было, чтобы он ушел. А мать не встала на ее сторону. Сейчас, кстати, это очень актуально и показательно, насколько мир меняется и насколько человек становится уязвим. Получается, что любая девочка может сказать, что к ней приставали, и мужчина сразу становится персоной нон-грата. Его можете сажать смело, безо всяких экспертиз. Либо мама в какой-то момент не верит дочке и пропускает то, что всю жизнь потом девочке портит…

Настя оказалась на улице. Ей было 16, мужчине, который привел ее к себе домой, – 35. Забрал у нее паспорт, запер в сейф и сказал, что, «если вечером ты не будешь возвращаться, я на твой паспорт наберу кредитов и тебя посадят». Шестнадцать лет, сформировавшаяся такая, хорошая девица. Но в голове-то у нее совсем пусто, и она реально этой угрозы боялась.

Она тогда такая зачуханная пришла, грязная, пыльная, какая-то нечесаная. Ей кто-то сказал, что в подвале Лизы Глинки можно получить одежду. Она пришла, говорит: «А у вас трусов случайно нет?»

Мы с ней разговаривали немножко. Я говорю: «Ты можешь спокойно от него уйти, плюнуть на этот паспорт». Она: «Нет, ну как же так, этого не может быть». С другой стороны, вроде бы идти-то и некуда…

Как-то она приходит в очередной раз, я говорю: «Насть, пожалуйста, у нас тут проверка, мне надо расписаться в документах, ты же вот это получала, вот это, меня сейчас накажут, уволят за то, что я это тебе давала без всяких анкет, без всяких записей». Она говорит: «Не надо, чтоб уволили».

В общем, я записала фамилию, имя, отчество. Телефон матери она не дала, я говорю: «Мне нужен любой телефон, чтобы, если проверяющий позвонит, ему сказали: «Да, мы знаем такую Настю». Она дала телефон своей подруги. Я позвонила, та рассказала, что там тяжелая ситуация: «Настя не в первый раз уходит из семьи, телефона матери не знаю, знаю только адрес». Мама жила в двух домах от меня, как оказалось. Я после работы к ней пришла, вечером, часов, наверное, в восемь. Рассказала, что с ее ребенком.

Настя в какой-то момент хотела вернуться к маме, позвонила ей. А та ей поставила условие: «Я тебя приму домой, если принесешь справку от гинеколога, что у тебя нет венерических заболеваний и ты не беременна». Мне Настя сказала: «Она меня оскорбила, я ей не нужна, ей этот мужик дороже, чем я».

И вот мы с Настиной мамой пили, плакали, говорили всю ночь.

Естественно, я говорила, что ты дура, что я сама как мать двух дочерей не могу тебя понять: «Даже если она придет беременная, что ты с ней сделаешь, это же не котенок, в ведре не утопишь. Даже если она придет больная, твоя обязанность как матери ее лечить, тебе надо ее жалеть, это твой ребенок, что ты ее бабке не отдашь, ну раз у вас такое пошло?»

Через три дня Настя пришла в платьице, с телефоном, с сумочкой, чистенькая. Они встретились, договорились, что она будет жить у бабушки. Мама пообещала ей помочь восстановиться в колледже, который она за это время забросила.

Настя вышла замуж за мальчика военного, молодого офицера, он еще тогда учился в училище, сейчас живет на Дальнем Востоке, у нее двое детей. С Настей, понятное дело, мы не общаемся, потому что я не тот человек, с которым ей хотелось бы общаться. Но с мамой раз в год мы созваниваемся, она поздравляет меня с днем рождения.

Это было, как только я пришла к [Доктору] Лизе, в 2012 году.

Я проработала там четыре с половиной года. Когда Лиза погибла, тогда стало ясно, что нужно делать свой фонд…

Как-то она приходит в очередной раз, я говорю: «Насть, пожалуйста, у нас тут проверка, мне надо расписаться в документах, ты же вот это получала, вот это, меня сейчас накажут, уволят за то, что я это тебе давала без всяких анкет, без всяких записей». Она говорит: «Не надо, чтоб уволили».

В общем, я записала фамилию, имя, отчество. Телефон матери она не дала, я говорю: «Мне нужен любой телефон, чтобы, если проверяющий позвонит, ему сказали: «Да, мы знаем такую Настю». Она дала телефон своей подруги. Я позвонила, та рассказала, что там тяжелая ситуация: «Настя не в первый раз уходит из семьи, телефона матери не знаю, знаю только адрес». Мама жила в двух домах от меня, как оказалось. Я после работы к ней пришла, вечером, часов, наверное, в восемь. Рассказала, что с ее ребенком.

Настя в какой-то момент хотела вернуться к маме, позвонила ей. А та ей поставила условие: «Я тебя приму домой, если принесешь справку от гинеколога, что у тебя нет венерических заболеваний и ты не беременна». Мне Настя сказала: «Она меня оскорбила, я ей не нужна, ей этот мужик дороже, чем я».

И вот мы с Настиной мамой пили, плакали, говорили всю ночь.

Естественно, я говорила, что ты дура, что я сама как мать двух дочерей не могу тебя понять: «Даже если она придет беременная, что ты с ней сделаешь, это же не котенок, в ведре не утопишь. Даже если она придет больная, твоя обязанность как матери ее лечить, тебе надо ее жалеть, это твой ребенок, что ты ее бабке не отдашь, ну раз у вас такое пошло?»

Через три дня Настя пришла в платьице, с телефоном, с сумочкой, чистенькая. Они встретились, договорились, что она будет жить у бабушки. Мама пообещала ей помочь восстановиться в колледже, который она за это время забросила.

Настя вышла замуж за мальчика военного, молодого офицера, он еще тогда учился в училище, сейчас живет на Дальнем Востоке, у нее двое детей. С Настей, понятное дело, мы не общаемся, потому что я не тот человек, с которым ей хотелось бы общаться. Но с мамой раз в год мы созваниваемся, она поздравляет меня с днем рождения.

Это было, как только я пришла к [Доктору] Лизе, в 2012 году.

Я проработала там четыре с половиной года. Когда Лиза погибла, тогда стало ясно, что нужно делать свой фонд…

Самореализация и чувство вины

Наверное, главное, что мне дает работа в НКО — самореализация. Мне кажется, для меня это какой-то закономерный итог – работа в некоммерческом секторе.

Потому что я считаю, что только в НКО ты можешь быть всем, един во всех лицах.«Талантливый человек талантлив во всем». Это просто театр одного актера, зачастую сплошные импровизации.

Потому что я считаю, что только в НКО ты можешь быть всем, един во всех лицах.«Талантливый человек талантлив во всем». Это просто театр одного актера, зачастую сплошные импровизации.

На каждом месте работы ты выполняешь свой определенный функционал, в НКО же, даже если ты чего-то не знаешь, ты обязан это знать. То есть, это стимулирует идти учиться… Плюс здесь можно использовать все свои навыки: и как психолога, и как филолога, и как врача, и как поломойки, посудомойки, просто человека, который вытрет сопли, пожалеет, погладит по голове и злобного монстра, который орет и тоже тем самым может стимулировать.

Понимаешь, что не зря училась и многое в жизни пережито не зря: и хорошего, и плохого. Знаете, это как на Западе: ты не можешь стать психотерапевтом, если у тебя не было своего личного опыта, такой стандарт входа в профессию. Так и тут получается, почему у нас многие фонды созданы людьми, которые пережили личную трагедию.

У меня личной трагедии, связанной с бездомностью, не было, но я знаю, что такое боль, страх, я знаю, что такое начать сначала.

И мне вот по жизни очень жалко стариков. В этом как раз моя личная история, потому что у меня возрастные родители, я знаю, как они работали.

Всю свою жизнь они отдали на устройство нашей страны, это послевоенное, военное поколение. Они верили, что будет лучше, конечно, нас ожидал коммунизм. И под конец жизни они пережили времена, когда на их пенсию ничего нельзя купить. Когда пенсия моей мамы, которая была много лет руководителем предприятия, была меньше, чем пенсия женщины, работавшей у нее сторожем.

Всегда говорили «по труду, по заслугам». Нет. По труду, по заслугам никто не получил. И сейчас они видят, как все разваливается. В принципе, все, кто обогатился на развале Советского Союза, обогатились на труде наших родителей. Даже сейчас мы пользуемся остатками того, что они сделали. А они сейчас оказываются нищими, больными, никому не нужными, с этой хамской медициной, с этой соцслужбой чудовищной.

Додуматься только: человеку дают памперсы, но не дают пеленки, то есть выбрать надо что-то одно. Или «вовремя вы не сказали, теперь только через год». Всякая такая казуистика меня раздражает, поэтому именно этих людей, стариков, мне жалко. Честно говоря, я испытываю перед ними какую-то вину.

Лана (Алания) Журкина — героиня проекта о профессионалах некоммерческой сферы "НКО-профи", который ведут совместно Агентство социальной информации и Благотворительный фонд Владимира Потанина. LES.media — медиапартнер проекта.

Переработка текста: Ирина Митрофанова

Комментарии:

Вы должны Войти или Зарегистрироваться чтобы оставлять комментарии...