- Публикатор: Полина Карпова (polinadumbledore)

- Текст: Анастасия Кеммер

Наше исследование носит микротерриториальный характер – всё об одном единственном (и любимом) Окологороднем стане Рязанского уезда. В ходе выполнения работы мы выделили следующую цель и задачи:

Цель: создание серии картосхем в программе QGIS, а также сопутствующей ей таблицы.

Задачи: анализ данных писцовой книги, изложение информации по монастырям, создание таблицы для визуализации и возможности дальнейшего анализа данных, обрисовка карты Окологороднего стана Рязанского уезда.

Цель: создание серии картосхем в программе QGIS, а также сопутствующей ей таблицы.

Задачи: анализ данных писцовой книги, изложение информации по монастырям, создание таблицы для визуализации и возможности дальнейшего анализа данных, обрисовка карты Окологороднего стана Рязанского уезда.

А у нас во дворе…

Отдельная часть нашего исследования, которой занималась я, была связана с подсчетом и составлением статистики относительно населения, проживавшего на исследуемой территории в определенный временной промежуток (1628-29 гг., по данным рязанской писцовой книги). Эта информация очень важна для анализа состава населения монастырей, так как необходимо понимать процессы, происходящие внутри самих землевладельцев-монастырей в Окологороднем стане Рязанского уезда.

Теперь перейдем к конкретике:

Теперь перейдем к конкретике:

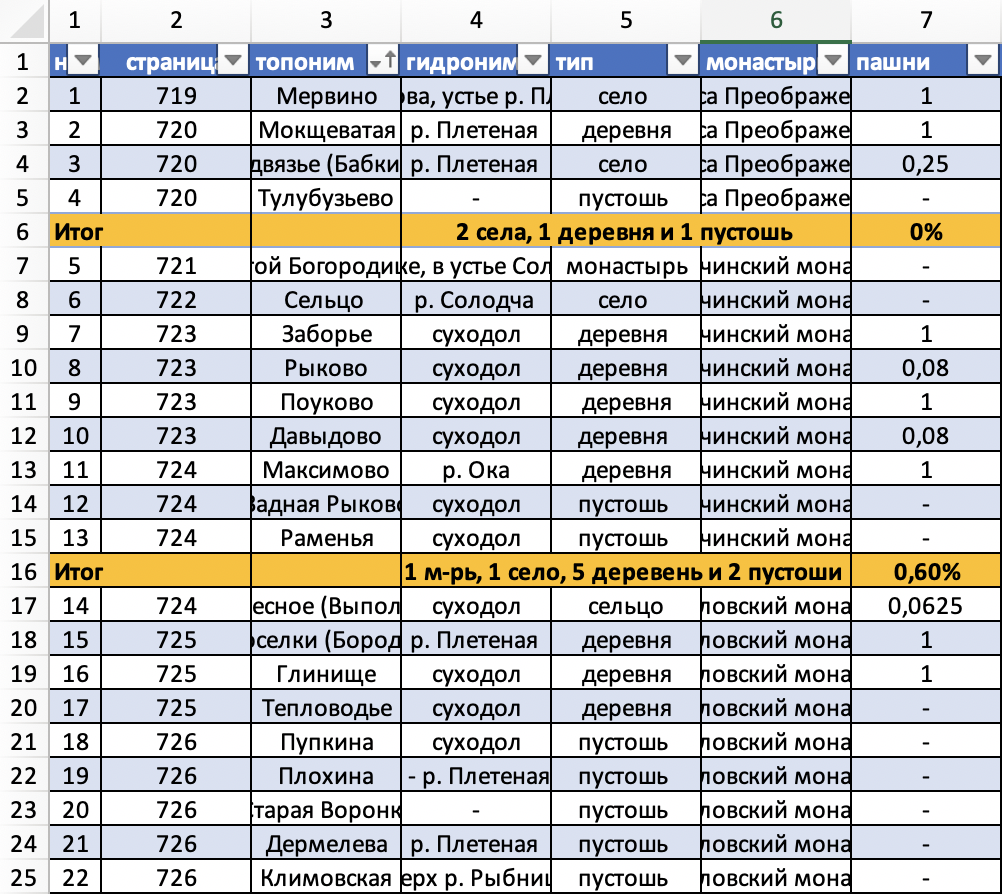

Для удобства восприятия информации приведён скриншот части получившейся таблицы Excel.

1. В каждом населенном пункте перечисляются хозяева двора мужского пола. Предположительно, это главы семей. Также имеет право на существование точка зрения о том, что семьи были довольно большие, вследствие чего глав семей могло быть несколько больше, при этом в писцовой книге указывался только один мужчина. Но важно, что встречаются случаи, когда вкупе с главой семейства упоминаются еще несколько человек. Поэтому можно предположить вероятные родственные связи приведенных людей.

Например, в вотчине Спасо-Преображенского монастыря села Мервино «…во дворе Титко Лепешкин с племянником с Стенкою, во дв. Климко Федоров с детьми с Томилком да с Микиткою, во дв. Давыдко Ильин с племянниками с Миткою да с Макарком Павловыми, во дв. Филка Поздняков с детьми с Ивашком да с Ондрюшкою, во дв. Оксенка Олексеев с племянником с Миткою да с пасынком с Онофрейком, во дв. Юрка Васильев с сыном с Софонком, во дв. Лукьянко Дорофеев с зятем с Фомкою».

Как можно увидеть в этом отрывке, в одном дворе могут жить (и живут!) одновременно даже непрямые родственники – пасынки хозяев; в таком случае проживание нескольких кровнородственных семей уже не становится удивительным.

Стоит сказать, что в некоторых местах всё-таки проживает, скорее всего, 1 семья (с 1 хозяином): село Бохмачеево, село Пустынь, деревня Юрасово, деревня Рупосово, деревня Тепловодье, деревня Глинище, деревня Давыдово, деревни Поуково и Рыково.

В целом, мы видим весьма любопытную картину: местность разделена на дворы, в каждом из которых может жить больше одной семьи. Там же могут находиться и непрямые родственники, но хозяин указывается либо один, либо перечисляются взрослые мужчины. Если один – то это, как правило, глава семьи.

Если обратиться к конкретным данным, то в книге указаны три варианта подлежащих сбору податей семей:

В этих случаях все живущие с хозяином не имеют своих дворов и учитываются, как дополнительная рабочая сила. В первых двух случаях «братья» и «сыновья» не женаты, так как столько семей просто не смогли бы вместиться в одну избу. (Среднестатистическая крестьянская семья середины XVII века – 6-7 человек).

Приведу несколько примеров:

1. В каждом населенном пункте перечисляются хозяева двора мужского пола. Предположительно, это главы семей. Также имеет право на существование точка зрения о том, что семьи были довольно большие, вследствие чего глав семей могло быть несколько больше, при этом в писцовой книге указывался только один мужчина. Но важно, что встречаются случаи, когда вкупе с главой семейства упоминаются еще несколько человек. Поэтому можно предположить вероятные родственные связи приведенных людей.

Например, в вотчине Спасо-Преображенского монастыря села Мервино «…во дворе Титко Лепешкин с племянником с Стенкою, во дв. Климко Федоров с детьми с Томилком да с Микиткою, во дв. Давыдко Ильин с племянниками с Миткою да с Макарком Павловыми, во дв. Филка Поздняков с детьми с Ивашком да с Ондрюшкою, во дв. Оксенка Олексеев с племянником с Миткою да с пасынком с Онофрейком, во дв. Юрка Васильев с сыном с Софонком, во дв. Лукьянко Дорофеев с зятем с Фомкою».

Как можно увидеть в этом отрывке, в одном дворе могут жить (и живут!) одновременно даже непрямые родственники – пасынки хозяев; в таком случае проживание нескольких кровнородственных семей уже не становится удивительным.

Стоит сказать, что в некоторых местах всё-таки проживает, скорее всего, 1 семья (с 1 хозяином): село Бохмачеево, село Пустынь, деревня Юрасово, деревня Рупосово, деревня Тепловодье, деревня Глинище, деревня Давыдово, деревни Поуково и Рыково.

В целом, мы видим весьма любопытную картину: местность разделена на дворы, в каждом из которых может жить больше одной семьи. Там же могут находиться и непрямые родственники, но хозяин указывается либо один, либо перечисляются взрослые мужчины. Если один – то это, как правило, глава семьи.

2. Перейдем к следующему, довольно важному моменту, а, возможно, и вообще основному – причине такого характера жизни и разделения земель – удобство сбора налогов с податного населения.

Предполагаю, что люди действительно учитываются с главной целью – уплата налогов. Писец записывает их, как работоспособных людей, участвующих в хозяйственной жизни (преимущественно пахоте). Еще один аргумент в подтверждение – перечисление имен жителей, что даёт основания для прослеживания демографической ситуации в стане, а также позволяет варьировать сбор налогов с дворов. Очень важно отметить, что эти данные позволяют определить рождаемость и смертность в определенные промежутки времени. Это открывает перспективы для предположений о том, насколько трудно было жить и работать внутри монастырской вотчины, позволяет соотнести такой образ жизни со служением обычным землевладельцам.Если обратиться к конкретным данным, то в книге указаны три варианта подлежащих сбору податей семей:

1) Хозяева указаны вместе с сыновьями;

2) Хозяева указан вместе с братьями;

3) Хозяин указан с дальними родственниками, или с пасынками и зятьями.

2) Хозяева указан вместе с братьями;

3) Хозяин указан с дальними родственниками, или с пасынками и зятьями.

В этих случаях все живущие с хозяином не имеют своих дворов и учитываются, как дополнительная рабочая сила. В первых двух случаях «братья» и «сыновья» не женаты, так как столько семей просто не смогли бы вместиться в одну избу. (Среднестатистическая крестьянская семья середины XVII века – 6-7 человек).

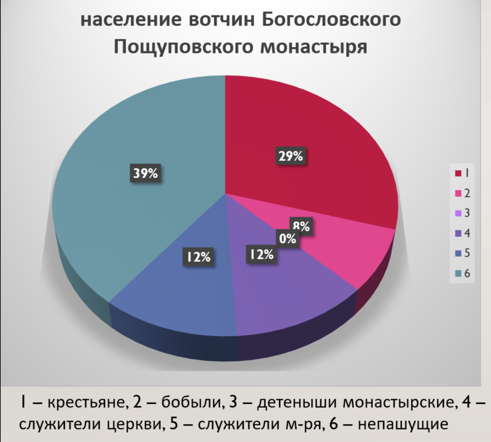

После составления электронной таблицы данные о населении были нанесены на карту в раздел дополнительной справочной информации. Далее был проведен анализ по различным признакам, и в данном отрывке я предлагаю рассмотреть анализ населения по монастырям (с помощью карт и диаграмм).

Приведу несколько примеров:

Несмотря на обширность территории, вотчины данного монастыря почти не заселены (большинство показателей – 0, самая населенная деревня Тепловодье – 15 человек). Это можно объяснить тем, что большую часть вотчин составляют пустоши (незаселенная, неосвоенная местность).

Аграфенина пустынь. Распределение населения.

Этот монастырь – самый густонаселенный в Окологороднем стане – в нем живет 53 человека. Примерно четверть населения – крестьяне и бобыли, которые могли обрабатывать пашни, но большая часть – служители самого монастыря.

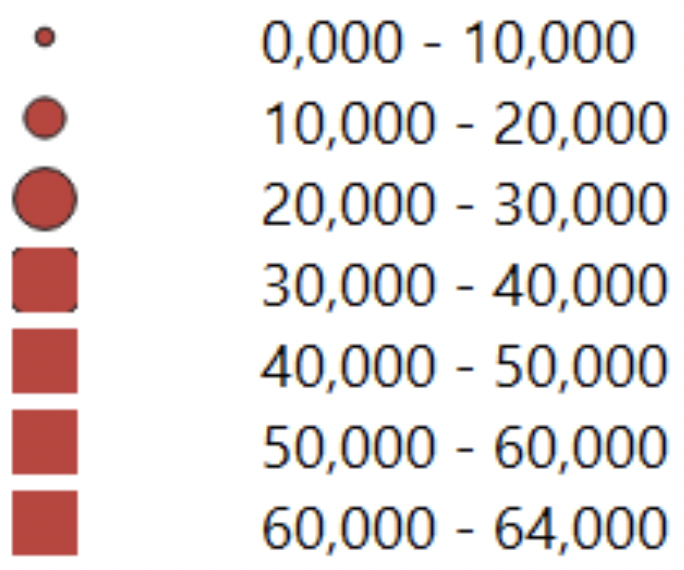

Изначально было необходимо создать первый дополнительный слой. Он использовался в качестве материала для фиксации точек (точками выступали места расположения населенные пунктов или пустошей, которые я смогла найти на карте XIX века, сравнив с описанием расположения в Писцовой книге (за 2 века положение могло измениться, поэтому мы в любом случае должны учитывать некоторую погрешность), иногда приходилось искать их на картах современных, сохранивших некоторые топонимы).

Следующим шагом стал поиск пустошей, что было на порядок сложнее вследствие отсутствия пашен и населения, а потому и заинтересованности государства в фиксации информации об этих местах – налоги собирать не с кого. Тем не менее, нам удалось найти достаточное количество пустошей на карте. Визуализация пустошей важна, потому что она отражает состояние и развитие землевладения на определенных территориях, влияет на сравнение количества земель с общей площадью собственности монастыря.

Далее работу можно было продолжать только по электронной таблице. С её помощью составлена собственная таблица в программе QGIS, чтобы было удобнее пользоваться картой, и она имела более широкое применение. К примеру, когда пользователь открывает приложение, нажав на точку на карте, он может увидеть структурированную информацию о типе поселения, количестве земли и её типах, о населении и делении его на категории, о монастырях, владеющих этими территориями.

Таким образом, пользователь получает довольно подробную визуализацию по заданной теме, с помощью которой может детально анализировать необходимые ему данные.

Созданная карта подходит для ведения занятий в лицее в качестве дополнительного иллюстративного материала по истории русского XVII в., а также для привлечения интереса детей к истории.

1. В нашей работе мы попытались совместить, казалось бы, несовместимые источники: работать одновременно с компьютером и писцовой книгой, что, предположительно, и сделало работу занимательной. В итоге мы получили цельное представление о расположении монастырских вотчин в Рязанском уезде.

2. Более освоенными, пригодными для ведения сельскохозяйственных работ являлись земли юго-востока Окологороднего стана.

3. Монастыри (даже средние и мелкие) были богатыми собственниками, предположительно, самыми состоятельными землевладельцами на территории стана, их земли расположены зачастую довольно компактно, хотя есть исключения (у некоторых монастырей вотчины занимают довольно большую площадь, но состоят в основном из пустошей).

Все, кроме одного из монастырей (см. материал Кати), стараются увеличить собственный доход за счет ухода от уплаты налогов, что можно расценивать как попытку накопления богатств, но в некоторых случаях – как единственный способ избежать разорения.

Сейчас я постараюсь подробно описать последовательность создания карты – основной работы нашего проекта.

Изначально было необходимо создать первый дополнительный слой. Он использовался в качестве материала для фиксации точек (точками выступали места расположения населенные пунктов или пустошей, которые я смогла найти на карте XIX века, сравнив с описанием расположения в Писцовой книге (за 2 века положение могло измениться, поэтому мы в любом случае должны учитывать некоторую погрешность), иногда приходилось искать их на картах современных, сохранивших некоторые топонимы).

Следующим шагом стал поиск пустошей, что было на порядок сложнее вследствие отсутствия пашен и населения, а потому и заинтересованности государства в фиксации информации об этих местах – налоги собирать не с кого. Тем не менее, нам удалось найти достаточное количество пустошей на карте. Визуализация пустошей важна, потому что она отражает состояние и развитие землевладения на определенных территориях, влияет на сравнение количества земель с общей площадью собственности монастыря.

Далее работу можно было продолжать только по электронной таблице. С её помощью составлена собственная таблица в программе QGIS, чтобы было удобнее пользоваться картой, и она имела более широкое применение. К примеру, когда пользователь открывает приложение, нажав на точку на карте, он может увидеть структурированную информацию о типе поселения, количестве земли и её типах, о населении и делении его на категории, о монастырях, владеющих этими территориями.

Таким образом, пользователь получает довольно подробную визуализацию по заданной теме, с помощью которой может детально анализировать необходимые ему данные.

Созданная карта подходит для ведения занятий в лицее в качестве дополнительного иллюстративного материала по истории русского XVII в., а также для привлечения интереса детей к истории.

Перейдем к выводам.

1. В нашей работе мы попытались совместить, казалось бы, несовместимые источники: работать одновременно с компьютером и писцовой книгой, что, предположительно, и сделало работу занимательной. В итоге мы получили цельное представление о расположении монастырских вотчин в Рязанском уезде.

2. Более освоенными, пригодными для ведения сельскохозяйственных работ являлись земли юго-востока Окологороднего стана.

3. Монастыри (даже средние и мелкие) были богатыми собственниками, предположительно, самыми состоятельными землевладельцами на территории стана, их земли расположены зачастую довольно компактно, хотя есть исключения (у некоторых монастырей вотчины занимают довольно большую площадь, но состоят в основном из пустошей).

Все, кроме одного из монастырей (см. материал Кати), стараются увеличить собственный доход за счет ухода от уплаты налогов, что можно расценивать как попытку накопления богатств, но в некоторых случаях – как единственный способ избежать разорения.

Комментарии:

Вы должны Войти или Зарегистрироваться чтобы оставлять комментарии...