- Публикатор: Александр Хитров (AlexKhitrov)

- Текст: Александр Хитров

- Фото: Александр Хитров

Деревню Молёный Мыс в Шкотовском районе Приморья знают многие — из тех, кто увлекается внутренним, приморским туризмом. Именно через это место пролегает один из маршрутов на одну из краевых достопримечательностей — гору Лысый Дед.

Еще в конце 80-х годов прошлого века, на излете советской эпохи электроэнергию здесь давали лишь по несколько часов в день, но на окрестных лугах нагуливали вес бычки, а в самой деревне худо-бедно, но была жизнь. Сейчас Молёный Мыс, по сути, — то ли дачный поселок, то ли хутор, где люди ищут не комфортной жизни, а близости земли или возможности вести натуральное хозяйство.

Справка: Молёный Мыс (также Молельный Мыс) — деревня в Шкотовском районе Приморского края, входит в Романовское сельское поселение. Расположена на речке Галанта, в месте ее впадения в реку Петровку, в 4 км ниже по течению на которой находится Петровское водохранилище. Расстояние до Владивостока — около 102 км, ближайшая железнодорожная станция — Петровка, расположена в 13 км от деревни.

Дорога-направление

Съездить в деревню Молёный Мыс мне предложил мой хороший друг-тезка Александр, работающий дизайнером в редакции газеты в Большом Камне. На этот раз мне пришлось взять с собой коврик и спальник, ибо там меня — в отличие от уже знакомой нам Боголюбовки — никто не ждал. Была вероятность, что спать придется на улице. До большекаменского перекрестка я доехал на междугороднем автобусе. На остановке меня уже ждал Александр. Поприветствовав друг друга, мы прошли к его небольшому автомобилю — Daihatsu Terios.

— Пусть не джип, зато проходимая. Туда, куда мы собираемся ехать, дорог практически нет. Да и дожди не так давно прошли, может хорошенько застрять.

— Грунтовая дорога?

— Да. Правда она бывает сильно затоплена после дождей, ну, и лесовозы разбивают ее хорошенько.

Кинув назад свой небольшой багаж, я расположился на переднем сидении, приготовив фотоаппарат. Проехав несколько сотен метров, мы свернули с асфальтированной дороги на грунтовку, уходящую далеко под зеленые кроны деревьев.

Дорога и в правду была ужасной. Впрочем, как и во всем Приморье — стоит только свернуть с гострассы. Бесконечные ямы, большие лужи и просто непроходимые топи. Наш автомобиль не ехал, а, можно сказать, то скакал по ухабам, а то плыл — увязая в грязи. Бывали, конечно, места сухие и с относительно ровным покрытием. Например, на подъезде к так называемой видовой площадке, с которой открывается панорамный вид на Петровское водохранилище.

— Как-то раз мы здесь медведя видели. Прямо перед машиной пробежал, так испугался, что аж…, — уже на подъезде к деревне рассказывал Саша. — Вообще их здесь раньше много было, сейчас не очень, но встречаются. Так что, если будешь спать в лесу, я тебе палатку из дома взял.

— Быть может, все-таки местные пустят переночевать. Ну или в брошенном домике расположусь, думаю, такие там имеются.

— Да, думаю есть. Постоянных жителей практически не осталось. В основном приезжают как на дачу.

— Из Большого Камня все?

— Да, наверное. Может, еще откуда…

Пока мы ехали до деревни, дорога снова стала похожа на какое-то минное поле.

Так, лавируя между бесчисленными ямками, мы выехали из тени деревьев на огромное плато, где и расположилась деревня Моленый Мыс. Какие-то 16 км у нас отняли час с лишним езды. А ведь при хорошей дороге — пусть даже не асфальтированной, просто ровной — этот путь можно проделать минут за 20. Но — таковы наши дороги, таковы наши направления.

— Пусть не джип, зато проходимая. Туда, куда мы собираемся ехать, дорог практически нет. Да и дожди не так давно прошли, может хорошенько застрять.

— Грунтовая дорога?

— Да. Правда она бывает сильно затоплена после дождей, ну, и лесовозы разбивают ее хорошенько.

Кинув назад свой небольшой багаж, я расположился на переднем сидении, приготовив фотоаппарат. Проехав несколько сотен метров, мы свернули с асфальтированной дороги на грунтовку, уходящую далеко под зеленые кроны деревьев.

Дорога и в правду была ужасной. Впрочем, как и во всем Приморье — стоит только свернуть с гострассы. Бесконечные ямы, большие лужи и просто непроходимые топи. Наш автомобиль не ехал, а, можно сказать, то скакал по ухабам, а то плыл — увязая в грязи. Бывали, конечно, места сухие и с относительно ровным покрытием. Например, на подъезде к так называемой видовой площадке, с которой открывается панорамный вид на Петровское водохранилище.

— Как-то раз мы здесь медведя видели. Прямо перед машиной пробежал, так испугался, что аж…, — уже на подъезде к деревне рассказывал Саша. — Вообще их здесь раньше много было, сейчас не очень, но встречаются. Так что, если будешь спать в лесу, я тебе палатку из дома взял.

— Быть может, все-таки местные пустят переночевать. Ну или в брошенном домике расположусь, думаю, такие там имеются.

— Да, думаю есть. Постоянных жителей практически не осталось. В основном приезжают как на дачу.

— Из Большого Камня все?

— Да, наверное. Может, еще откуда…

Пока мы ехали до деревни, дорога снова стала похожа на какое-то минное поле.

Так, лавируя между бесчисленными ямками, мы выехали из тени деревьев на огромное плато, где и расположилась деревня Моленый Мыс. Какие-то 16 км у нас отняли час с лишним езды. А ведь при хорошей дороге — пусть даже не асфальтированной, просто ровной — этот путь можно проделать минут за 20. Но — таковы наши дороги, таковы наши направления.

Тупик

Александр провез меня от одного конца деревни до другого. Пешком это расстояние можно пройти минут за 10, не больше. Одна единственная улица, вдоль которой и растянулись деревянные постройки, уходила куда-то дальше, в лес. По словам Александра, там она просто заканчивалась тупиком. Да и сама деревня стоит в так называемом «тупике».

По обе стороны улицы — деревянные дома, повидавшие на своем веку не одно поколение людей. Встречаются, конечно, и хорошие, обшитые сайдингом, или вовсе кирпичные. Позже я узнал, что один из таких домов якобы принадлежит начальнику гаража администрации Владивостока, в деревню хозяин приезжает как на дачу — отдохнуть да «в земельке поковыряться». Но не только он имеет дачу в столь красивом месте, многие дома принадлежат большекаменцам, которые либо уехали когда-то из Молёного Мыса в поисках лучшей жизни, либо за гроши приобрели старенький деревянный дом.

Заметив брошенные дома, я немного успокоился относительно места для ночлега — палатку можно было уже не брать. Главное — крыша над головой. Высадив меня у самого первого дома, Александр двинулся обратно, в Большой Камень. Предварительно мы договорились о времени и месте завтрашней встречи. Созвониться никак не получилось бы — в деревне абсолютно отсутствовала сотовая связь.

Но, как оказалось позже, только у отдельных операторов. «Билайн» и «Мегафон», в частности, здесь ловили. Не очень хорошо, но «на позвонить» антенн хватало. Во всяком случае, конкретно я остался без связи. Может, оно и к лучшему — незачем отвлекаться на всевозможные раздражители.

Молёный Мыс — неправильно

Медленно шагая по дороге, я старался увидеть хотя бы одного человека, хотя бы одну машину или даже собаку. Но было пусто и тихо. Складывалось впечатление, что деревню давно уже оставили, здесь больше никто не живет.

Впрочем, впечатление несколько обмануло, но лишь поначалу.

Где-то работал генератор, где-то тускло мерцала свеча — свет был, а значит, и жизнь была. Справа от меня, спрятавшись в густых кустах, виднеются развалины какого-то здания. Спереди послышался лай собаки. Я поспешил на звук и вскоре оказался у белого дома, с выкрашенными в желто-зеленые цвета веранду и ставни. Большой рыжий пес, высунув свою морду из под забора, звонко оповещал хозяев о появившемся на горизонте чужаке.

Где-то работал генератор, где-то тускло мерцала свеча — свет был, а значит, и жизнь была. Справа от меня, спрятавшись в густых кустах, виднеются развалины какого-то здания. Спереди послышался лай собаки. Я поспешил на звук и вскоре оказался у белого дома, с выкрашенными в желто-зеленые цвета веранду и ставни. Большой рыжий пес, высунув свою морду из под забора, звонко оповещал хозяев о появившемся на горизонте чужаке.

Вскоре на крыльце веранды появилась женщина, одетая в розовый халат и синие шаровары, на голову была натянута камуфляжного цвета кепка.

Представившись и рассказав о цели своего визита, я получил предложение сесть на скамейку, стоящую перед калиткой. Вскоре к нам подсел и муж хозяйки Василий. Семья, как оказалось, живет в деревне с 1979 года.

После небольшого интервью мне провели экскурсию по участку и даже показали внутреннее убранство дома.

— Нашему дому уже 115 лет! — с гордостью произносит Людмила, кивая в сторону одноэтажного, аккуратно выбеленного дома — А видите ель, что растет рядом?! Так вот ей столько же лет, как и дому.

— А как жила деревня раньше? Что здесь было, когда вы приехали?

— Как и любая другая деревня, эта жила с совхоза. А какой он был…, — вспоминает Людмила. — Все поля были засеяны. Вот когда вы проехали несколько первых домов, видели огромную пустошь? Так вот, это было лишь одно из многих, многих полей. Вообще этот совхоз был военным, и для военных все здесь и выращивали. Он — совхоз — обеспечивал мясом и продуктами весь наш Тихоокеанский флот! А в позднее советское время все разрушили, закрыли, увезли. Увезли и генератор единственный. Живем уже около 20 лет без электричества, но практически в каждом доме есть свой небольшой генератор. Мы свой включаем, чтобы телевизор посмотреть, топливо экономим. Дорогое оно. А еще у нас был свой аэродром, он располагался в районе водохранилища. Сейчас его тоже нет, закрыли, а территорию затопили. Сейчас там все то же водохранилище. Расширили его.

— Ну а как вам вообще без электричества живется? Все на костре готовите?

— Нормально живем. Привыкли уже, — вступил в разговор Василий. — Раньше, когда военные заведовали электричеством, нам его давали тогда, когда начальнику было угодно. В определенное время. И это время очень часто не совпадало с нашим. А сейчас даже удобнее стало. Когда нам нужен свет — мы заводим генератор. А готовим на газовой печке.

— Не пытались писать властям, что бы помогли со светом?

— Как-то в администрацию края пришло из деревни анонимное письмо, мол, нет электричества, да и дорогу было бы неплохо сделать. Так вот, после этого письма приехали к нам заместитель вице-губернатора и власти местного самоуправления. Приехали, посмотрели, да и сказали: «Свет до вас вести очень дорого и далеко. Поэтому будете без света сидеть. А дорогу мы не сделаем из-за водохранилища. Нельзя рядом с ним проводить какие-либо работы». Вот и все. Так и живем бы без света и дороги.

— Почему назвали деревню Молёным Мысом?

— Молельный Мыс! Правильно будет — Молельный, — поправила меня Людмила. — А те, кто говорит Молёный — неправильно говорят. А назвали так потому, что здесь церковь была когда-то. Молиться ходили в нее со всех близлежащих деревень: Новонежино, Анисимова, Лукьянова, Романовка, Камышевка, даже с Душкино ездили на конях сюда. Молиться ездили.

— Покажите церковь? Она еще сохранилась?

— Конечно, покажу. Точнее то место, где она стояла. В советские времена ее разрушили. А на кладбище нашем, немного в стороне от основных могилок, похоронены семь попов, которые служили в разрушенной церкви. К сожалению, проводить тебя не смогу до этого места — слишком уж сильно там все затоплено, ну и травой поросло. А так — было бы интересно посмотреть.

После небольшого интервью мне провели экскурсию по участку и даже показали внутреннее убранство дома.

— Нашему дому уже 115 лет! — с гордостью произносит Людмила, кивая в сторону одноэтажного, аккуратно выбеленного дома — А видите ель, что растет рядом?! Так вот ей столько же лет, как и дому.

— А как жила деревня раньше? Что здесь было, когда вы приехали?

— Как и любая другая деревня, эта жила с совхоза. А какой он был…, — вспоминает Людмила. — Все поля были засеяны. Вот когда вы проехали несколько первых домов, видели огромную пустошь? Так вот, это было лишь одно из многих, многих полей. Вообще этот совхоз был военным, и для военных все здесь и выращивали. Он — совхоз — обеспечивал мясом и продуктами весь наш Тихоокеанский флот! А в позднее советское время все разрушили, закрыли, увезли. Увезли и генератор единственный. Живем уже около 20 лет без электричества, но практически в каждом доме есть свой небольшой генератор. Мы свой включаем, чтобы телевизор посмотреть, топливо экономим. Дорогое оно. А еще у нас был свой аэродром, он располагался в районе водохранилища. Сейчас его тоже нет, закрыли, а территорию затопили. Сейчас там все то же водохранилище. Расширили его.

— Ну а как вам вообще без электричества живется? Все на костре готовите?

— Нормально живем. Привыкли уже, — вступил в разговор Василий. — Раньше, когда военные заведовали электричеством, нам его давали тогда, когда начальнику было угодно. В определенное время. И это время очень часто не совпадало с нашим. А сейчас даже удобнее стало. Когда нам нужен свет — мы заводим генератор. А готовим на газовой печке.

— Не пытались писать властям, что бы помогли со светом?

— Как-то в администрацию края пришло из деревни анонимное письмо, мол, нет электричества, да и дорогу было бы неплохо сделать. Так вот, после этого письма приехали к нам заместитель вице-губернатора и власти местного самоуправления. Приехали, посмотрели, да и сказали: «Свет до вас вести очень дорого и далеко. Поэтому будете без света сидеть. А дорогу мы не сделаем из-за водохранилища. Нельзя рядом с ним проводить какие-либо работы». Вот и все. Так и живем бы без света и дороги.

— Почему назвали деревню Молёным Мысом?

— Молельный Мыс! Правильно будет — Молельный, — поправила меня Людмила. — А те, кто говорит Молёный — неправильно говорят. А назвали так потому, что здесь церковь была когда-то. Молиться ходили в нее со всех близлежащих деревень: Новонежино, Анисимова, Лукьянова, Романовка, Камышевка, даже с Душкино ездили на конях сюда. Молиться ездили.

— Покажите церковь? Она еще сохранилась?

— Конечно, покажу. Точнее то место, где она стояла. В советские времена ее разрушили. А на кладбище нашем, немного в стороне от основных могилок, похоронены семь попов, которые служили в разрушенной церкви. К сожалению, проводить тебя не смогу до этого места — слишком уж сильно там все затоплено, ну и травой поросло. А так — было бы интересно посмотреть.

Дом и история

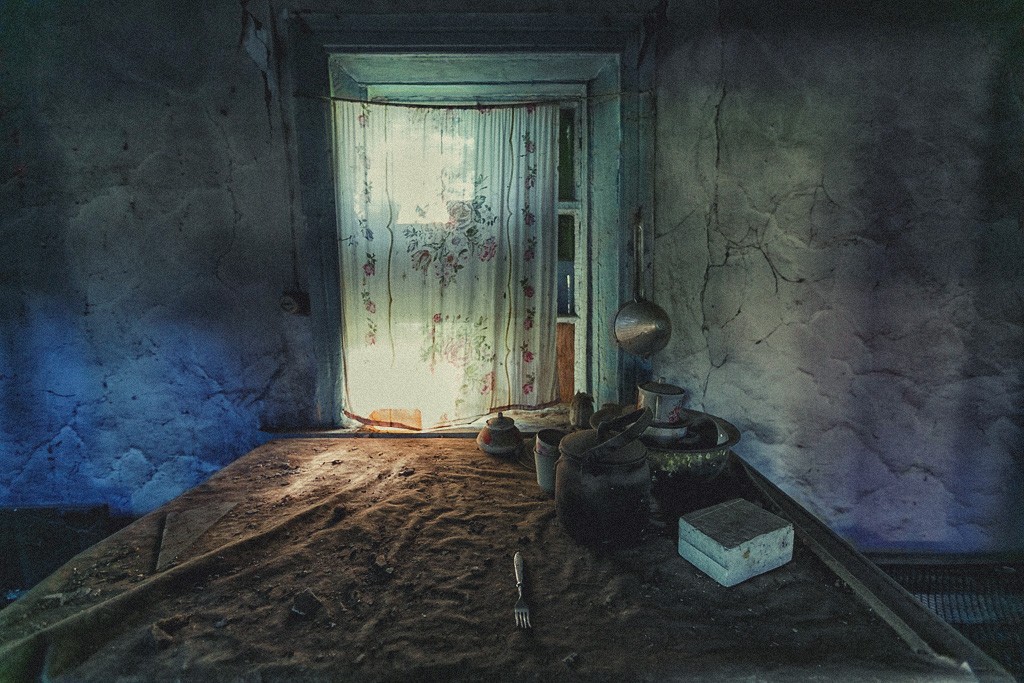

Одноэтажный деревянный дом, некогда принадлежавший двум семьям, теперь объединен в один. Вторую дверь замуровали, а из первой сделали большую веранду, которая служит не только обеденной зоной в непогоду или холода, но и небольшим чуланом, где хранится всякая домашняя утварь.

Над входом висит подкова — так, на удачу. Видимо, хозяева этого дома счастливы и удачливы безо всякого там электричества, да и дороги им, видимо, не нужны. Вот и верят в удачу от подковы.

Коридора в доме нет, отворив дверь, мы оказываемся на небольшой кухне, половину которой занимает русская печь. Напротив нее стоит печь газовая, кухонный гарнитур и мойка. Вместо межкомнатных дверей в проемах натянуты бордовые шторы, на полу ковры, дорожки. Комната, выполняющая роль зала, также увешана еще советскими коврами. Стоящий на стенке телевизор накрыт салфеткой.

Коридора в доме нет, отворив дверь, мы оказываемся на небольшой кухне, половину которой занимает русская печь. Напротив нее стоит печь газовая, кухонный гарнитур и мойка. Вместо межкомнатных дверей в проемах натянуты бордовые шторы, на полу ковры, дорожки. Комната, выполняющая роль зала, также увешана еще советскими коврами. Стоящий на стенке телевизор накрыт салфеткой.

Попадая в деревенские дома, мы как будто перемещаемся во времени или, привычнее, оказываемся в музее. Здесь всегда чисто, убрано, все расставлено по своим местам, нет ничего лишнего, каждая вещь имеет свою неповторимую историю. Даже мелкая безделушка, найденная где-нибудь на улице, может занять почетное место в серванте, будь то красивая туфелька от куклы или же ржавый подстаканник.

На самом видном месте всегда стоят книги. Даже если человек и не любил читать, он все равно покупал множество книг. Либо для красоты, либо просто чтобы оправдать название и назначение книжной полки. Либо он на самом деле их читал. Когда находишься в подобном месте, невольно всплывают картины их детства, а именно — старая бабушкина квартира. Огромная, трехкомнатная, находящаяся в двухэтажном доме «сталинской постройки», поражала не только своими размерами и планировкой, но и тем настроением, которое создавалось именно из таких мелких вещичек, расставленных на полках стенки, трюмо и везде, везде, везде. Вот ты идешь по деревянному скрипучему полу, подходишь к деревянной стенке, открываешь стеклянную дверцу, а за ней ровными рядами стоят стаканы, стопки, бокалы, фужеры. Пусть даже они никогда и не использовались, и даже не будут использованы, их наличие раньше было просто обязательным. Так же как и те самые книги, которыми было занято все свободное место.

На самом видном месте всегда стоят книги. Даже если человек и не любил читать, он все равно покупал множество книг. Либо для красоты, либо просто чтобы оправдать название и назначение книжной полки. Либо он на самом деле их читал. Когда находишься в подобном месте, невольно всплывают картины их детства, а именно — старая бабушкина квартира. Огромная, трехкомнатная, находящаяся в двухэтажном доме «сталинской постройки», поражала не только своими размерами и планировкой, но и тем настроением, которое создавалось именно из таких мелких вещичек, расставленных на полках стенки, трюмо и везде, везде, везде. Вот ты идешь по деревянному скрипучему полу, подходишь к деревянной стенке, открываешь стеклянную дверцу, а за ней ровными рядами стоят стаканы, стопки, бокалы, фужеры. Пусть даже они никогда и не использовались, и даже не будут использованы, их наличие раньше было просто обязательным. Так же как и те самые книги, которыми было занято все свободное место.

Молёная экономика

Выйдя из дома, мы обошли весь двор, где расположились летняя кухня, баня и курятник. В дальнем углу участка стоит трактор, за ним — дровяник с уложенными ровными рядами чурками.

— Что нас отличает от городских жителей?! Свое хозяйство, — отвечает на свой же вопрос Василий, показывая свои угодья — Городские тратят большие деньги на продукты, мы же выращиваем все свое. Пусть это и трудозатратно, зато мы знаем, что оно без каких-либо химикатов и другой отравы. Все домашнее, натуральное, а главное — полезное. Раньше мы держали и корову, и пасека была, теперь остались одни куры. Возраст уже не тот. Тяжело стало большое хозяйство держать. А молоко и творог нам поставляет Гужба — у него есть и коровы и мед. Вообще, многие здесь держат улики. Раньше мед можно было хорошо продавать, сейчас только свои покупают. Ну или в Большой Камень на продажу возим изредка. Так деревня и выживает.

— Что нас отличает от городских жителей?! Свое хозяйство, — отвечает на свой же вопрос Василий, показывая свои угодья — Городские тратят большие деньги на продукты, мы же выращиваем все свое. Пусть это и трудозатратно, зато мы знаем, что оно без каких-либо химикатов и другой отравы. Все домашнее, натуральное, а главное — полезное. Раньше мы держали и корову, и пасека была, теперь остались одни куры. Возраст уже не тот. Тяжело стало большое хозяйство держать. А молоко и творог нам поставляет Гужба — у него есть и коровы и мед. Вообще, многие здесь держат улики. Раньше мед можно было хорошо продавать, сейчас только свои покупают. Ну или в Большой Камень на продажу возим изредка. Так деревня и выживает.

Развалины

Окончив экскурсию, меня проводили до скелета здания, который некогда был начальной школой деревни Молельный Мыс. Спрятанное в кущах деревянное здание, уже мало похоже на «учреждение образования». Трудно представить, что здесь когда-то велись уроки, преподаватели учили детишек могучему и великому русскому языку.

Единственное напоминание, что здесь когда-то были дети — это выцарапанное на деревянной стене имя Никита.

Единственное напоминание, что здесь когда-то были дети — это выцарапанное на деревянной стене имя Никита.

Некогда шумные классы опустели и поросли высокой травой, крыша обвалилась под тяжестью времени. Совсем скоро это место, известное как школа, совсем перестанет существовать, быть может, как и сама деревня.

Выйдя снова на дорогу, мы упираемся в забор, за которым и стояла та самая церковь, в которую ходили многие жители близлежащих деревень. Сейчас на этом месте растут деревья. Даже фундамента не осталось. О том, что здесь когда-то велись службы, можно узнать лишь из рассказов местных жителей.

Или сходить на кладбище, найти там семь могилок священнослужителей.

Или сходить на кладбище, найти там семь могилок священнослужителей.

Послесловие

Деревня основана в 1900 году 17-ю семьями переселенцев. Изначально переселенцы зарабатывали тем, что сдавали свои земли в аренду китайцам и корейцам для земледелия и покосов.

Церковь в деревне построили в 1909 году. Также в деревне была церковно-приходская школа. Церковь сожгли, когда — никто не помнит. В 50-е годы XX века годы здесь был военный аэродром. В деревне был военный совхоз. Когда военные ушли из деревни, забрав с собой генератор, электричество пропало. Вот уже около 20 лет люди живут без энергоснабжения и каких-либо надежд на его появление.

Церковь в деревне построили в 1909 году. Также в деревне была церковно-приходская школа. Церковь сожгли, когда — никто не помнит. В 50-е годы XX века годы здесь был военный аэродром. В деревне был военный совхоз. Когда военные ушли из деревни, забрав с собой генератор, электричество пропало. Вот уже около 20 лет люди живут без энергоснабжения и каких-либо надежд на его появление.

Комментарии:

Вы должны Войти или Зарегистрироваться чтобы оставлять комментарии...

Замечательные фотографии в статье. Так и надо снимать такие материалы.

Поделитесь техническими моментами — что за аппарат, пленка и особенно что за объектив?

Спасибо!)

Это Canon 6D или Canoin 5D MkIII (не помню точно что брал с собой), объективы 16-35, 35 и 70-200

А эффект просто постобработкой сделал)