- Публикатор: Анастасия Аникина (musikantt)

- Текст: Анастасия Аникина

- Фото: Александра Хомякова

Выставка победителей конкурса «Прямой взгляд» прошла в Центре документальной фотографии FOTODOC (при Сахаровском центре) в октябре 2018.

Уже четвертый год это мероприятие открывает двери всем: любознательным и неравнодушным, юным и взрослым, экспертам и самым простым зрителям. И каждый раз такой 'запуск' в мир документальной фотографии, погружение в остановленные на вечность моменты находят отклик в душе тех, кому посчастливилось это увидеть.

О чем же всё "это"?

Темы и задачи участников неизменны. Отразить проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, пути их разрешения — отразить не просто, а в полную мощь. Чтобы накрыло и захватило. Мне кажется, у победителей получилось. Давайте смотреть вместе.

Уже четвертый год это мероприятие открывает двери всем: любознательным и неравнодушным, юным и взрослым, экспертам и самым простым зрителям. И каждый раз такой 'запуск' в мир документальной фотографии, погружение в остановленные на вечность моменты находят отклик в душе тех, кому посчастливилось это увидеть.

О чем же всё "это"?

Темы и задачи участников неизменны. Отразить проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, пути их разрешения — отразить не просто, а в полную мощь. Чтобы накрыло и захватило. Мне кажется, у победителей получилось. Давайте смотреть вместе.

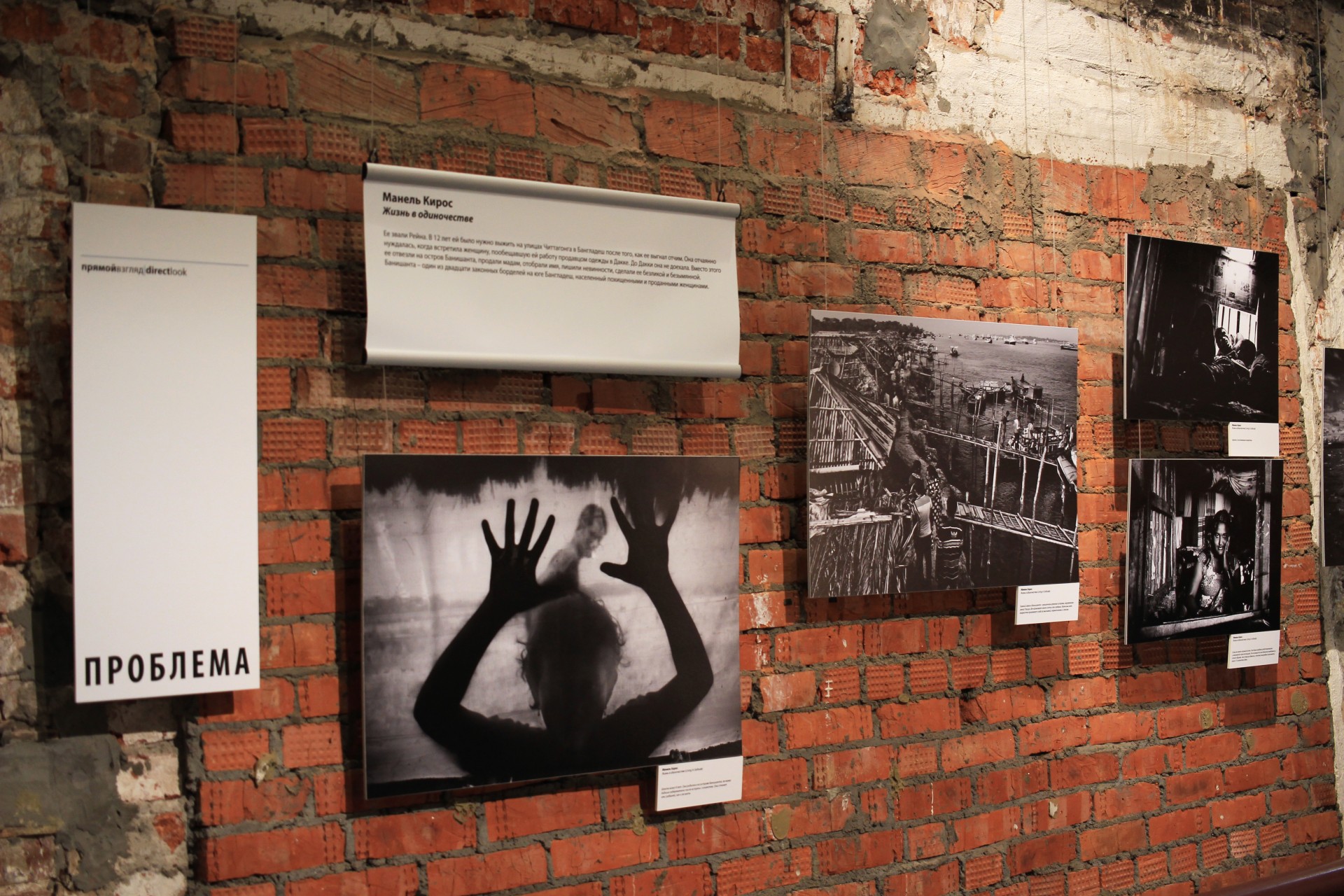

Конкурс делился на несколько номинаций: «Проблема», «Конфликт» и «Компромисс».

Участвовали и любители, и профессиональные фотографы, независимо от их гражданства.

В этот раз в числе победителей немецкая фотограф Сандра Хойн, испанцы Антонио Ренунцио (он, кстати, уже в третий раз становится победителем «Прямого взгляда»), Манель Кирос, итальянец Карл Манчини, К М Асад из Бангладеш, Эзра Акаян из Филиппин и три русских фотографа — Дарья Асланян, Маша Гельман и Серей Строителев.

Темы и сами работы тяжелы для восприятия — фотографии девушек в публичных домах Бангладеш; голодные дети и женщины, отдающие последние силы работе на золотых приисках Уагадугу (Африка) — они получат за свой труд каких-то четыре цента и не оставят надежды прокормить семью на эти копейки; феминицид в Аргентине, ставший новой категорией преступлений; война с наркотиками на Филиппинах, обрывающая жизни даже ни в чем не повинных людей.

Участвовали и любители, и профессиональные фотографы, независимо от их гражданства.

В этот раз в числе победителей немецкая фотограф Сандра Хойн, испанцы Антонио Ренунцио (он, кстати, уже в третий раз становится победителем «Прямого взгляда»), Манель Кирос, итальянец Карл Манчини, К М Асад из Бангладеш, Эзра Акаян из Филиппин и три русских фотографа — Дарья Асланян, Маша Гельман и Серей Строителев.

Темы и сами работы тяжелы для восприятия — фотографии девушек в публичных домах Бангладеш; голодные дети и женщины, отдающие последние силы работе на золотых приисках Уагадугу (Африка) — они получат за свой труд каких-то четыре цента и не оставят надежды прокормить семью на эти копейки; феминицид в Аргентине, ставший новой категорией преступлений; война с наркотиками на Филиппинах, обрывающая жизни даже ни в чем не повинных людей.

Что же помогает фотографам обнаруживать неожиданно интересные локации, показывать их в цвете самых ярких и раздирающих душу красок? Может, желание "достучаться" до зрителя? Или создать условия, чтобы он сам достучался до себя? Задал себе вопрос. Ушел в раздумиях, а автор, с чувством выполненного долга, отпустил бы его.

В этой статье я хочу акцентировать внимание на русских фотографах, которые «взяли» номинацию «Компромисс».

Своими работами они говорили о разрешении конфликта путём диалога, социальных изменений или реформ.

Итак:

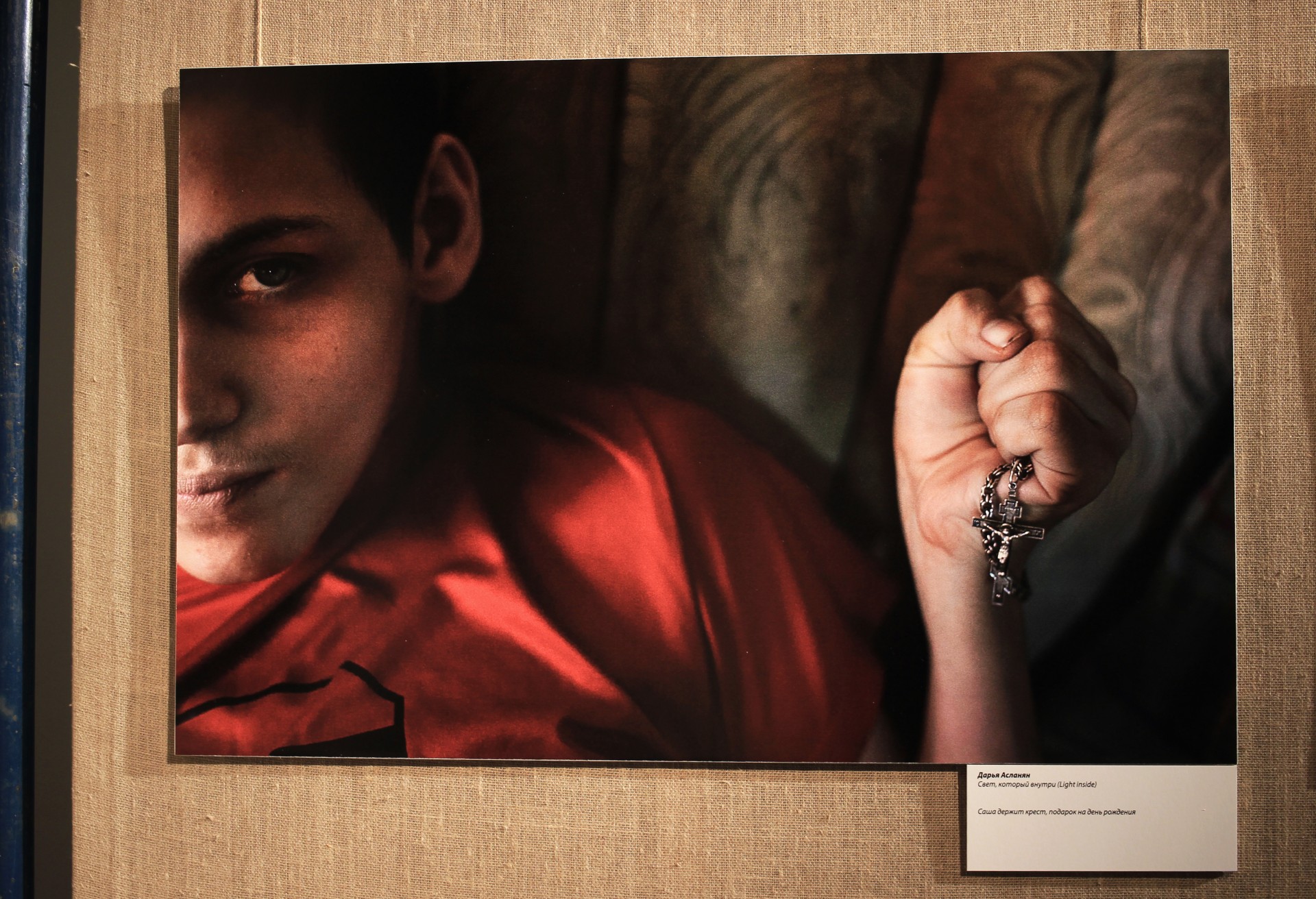

Дарья Асланян «Свет, который внутри»

Маша Гельман «Светлана»

Сергей Строителев «Связь»

Все эти серии очень похожи. Их названия даже начинаются с одного и того же сочетания букв «св». Словно что-то светлое, святое чувствуется. Сами сюжеты работ связаны невидимой нитью — они, на первый взгляд, разные, но, на самом деле, такие похожие...

Дарья Асланян «Свет, который внутри»

Описание:

Ирина, тихая маленькая женщина, живет в небольшом посёлке в России. Выросла в детском доме. После окончания школы вышла замуж и родила детей. Муж начал пить и, в конце концов, они развелись. Она работала, воспитывала детей, купила небольшой дом. Однажды Ирина пришла в церковь и с тех пор старалась жить согласно Евангелию, это стало для нее отдушиной.

Когда младшему сыну Саше было семь лет, его сбила машина, он впал в кому и год лежал бед движения. Ирине удалось научить его заново говорить, держать предметы в руках. Ирина ухаживает за Сашей уже 11 лет. Она все время повторяет, что Саша упал перед храмом. Это важно для неё, ведь мученичество — прямой путь к Богу.

В этой статье я хочу акцентировать внимание на русских фотографах, которые «взяли» номинацию «Компромисс».

Своими работами они говорили о разрешении конфликта путём диалога, социальных изменений или реформ.

Итак:

Дарья Асланян «Свет, который внутри»

Маша Гельман «Светлана»

Сергей Строителев «Связь»

Все эти серии очень похожи. Их названия даже начинаются с одного и того же сочетания букв «св». Словно что-то светлое, святое чувствуется. Сами сюжеты работ связаны невидимой нитью — они, на первый взгляд, разные, но, на самом деле, такие похожие...

Дарья Асланян «Свет, который внутри»

Описание:

Ирина, тихая маленькая женщина, живет в небольшом посёлке в России. Выросла в детском доме. После окончания школы вышла замуж и родила детей. Муж начал пить и, в конце концов, они развелись. Она работала, воспитывала детей, купила небольшой дом. Однажды Ирина пришла в церковь и с тех пор старалась жить согласно Евангелию, это стало для нее отдушиной.

Когда младшему сыну Саше было семь лет, его сбила машина, он впал в кому и год лежал бед движения. Ирине удалось научить его заново говорить, держать предметы в руках. Ирина ухаживает за Сашей уже 11 лет. Она все время повторяет, что Саша упал перед храмом. Это важно для неё, ведь мученичество — прямой путь к Богу.

Фотограф поделилась со мной историей работы над "Светом, который внутри":

«На самом деле, всё просто. Журналистка Женя Волункова писала материал о нуждающихся семьях Самарской области. Он назывался "Голодающие Поволжья", поэтому мы с ней проехали несколько семей и поговорили с людьми. Так я познакомилась с Ириной и ее сыном Сашей. Конечно, меня впечатлила их история. Они очень светлые. При всех своих трудностях и тяготах Ира ни на что не жалуется, ничего ни от кого не ждёт. Сначала я не думала снимать о них историю, потому что тема уж очень избитая: о том, как трудно живётся людям с ограниченными возможностями и их родственникам. Об этом не снимал только ленивый. Но как раз в это время я училась на курсе у Миши Доможилова в ДокДокДок. Там много интересных домашних заданий, и одно из них — провести с героем 24 часа. На тот момент моему третьему ребёнку было 5 месяцев, и я никак не могла так надолго уехать. Поэтому пришлось снимать, сколько смогу. Я объяснила Ирине свою задачу, и она согласилась. Вообще я очень удивляюсь, как у меня получается договариваться о съёмках с людьми. Потому что для меня это пытка. Я, наверное, социопат. Но каждый раз, как мне надо кому-то позвонить, или мне предстоит расположить к себе человека, я не нахожу себе места, перестаю спать. Потом говорю себе, что я же хочу сделать фотографии, значит, придется себя пересилить. И вот звоню, иду, снимаю. Самое сложное — договориться. Потом, когда уже начинаю снимать, волнение пропадает. Даже, скорее, наоборот. На курсе нужно было снять дипломный проект, и, в виду нехватки времени на поиски другой истории, я стала снимать об Ирине и Саше. Сначала не было понимания, что нужно рассказать. Сначала снимаю, просто наблюдая, впитывая жизнь героя, пытаясь понять его личность. К сожалению, я не могла позволить себе такой роскоши — жить с героями. Я общалась с Ириной по телефону, переписывалась, приезжала. Потом в какой-то момент я сформулировала для себя, что нужно показать. Мне хотелось передать фотографически, что для Ирины трагедия ее сына и ее вера логично связаны. Есть такое словосочетание "несвятые святые". Это о тех обычных людях, которые живут рядом с нами своей повседневной жизнью, вместе с тем каждый день совершая невидимый подвиг и оставаясь при этом верными своим убеждениям. Т.к. моя героиня живет согласно Евангельским заповедям, мне хотелось отразить это и в фотографиях. Я отбирала и снимала сюжеты, которые содержат аллюзию на христианские сюжеты и символы: белый агнец, омовение ног, свет. Не знаю, насколько это читается, но думаю, что как автор, имею право на такое видение этой истории».

«На самом деле, всё просто. Журналистка Женя Волункова писала материал о нуждающихся семьях Самарской области. Он назывался "Голодающие Поволжья", поэтому мы с ней проехали несколько семей и поговорили с людьми. Так я познакомилась с Ириной и ее сыном Сашей. Конечно, меня впечатлила их история. Они очень светлые. При всех своих трудностях и тяготах Ира ни на что не жалуется, ничего ни от кого не ждёт. Сначала я не думала снимать о них историю, потому что тема уж очень избитая: о том, как трудно живётся людям с ограниченными возможностями и их родственникам. Об этом не снимал только ленивый. Но как раз в это время я училась на курсе у Миши Доможилова в ДокДокДок. Там много интересных домашних заданий, и одно из них — провести с героем 24 часа. На тот момент моему третьему ребёнку было 5 месяцев, и я никак не могла так надолго уехать. Поэтому пришлось снимать, сколько смогу. Я объяснила Ирине свою задачу, и она согласилась. Вообще я очень удивляюсь, как у меня получается договариваться о съёмках с людьми. Потому что для меня это пытка. Я, наверное, социопат. Но каждый раз, как мне надо кому-то позвонить, или мне предстоит расположить к себе человека, я не нахожу себе места, перестаю спать. Потом говорю себе, что я же хочу сделать фотографии, значит, придется себя пересилить. И вот звоню, иду, снимаю. Самое сложное — договориться. Потом, когда уже начинаю снимать, волнение пропадает. Даже, скорее, наоборот. На курсе нужно было снять дипломный проект, и, в виду нехватки времени на поиски другой истории, я стала снимать об Ирине и Саше. Сначала не было понимания, что нужно рассказать. Сначала снимаю, просто наблюдая, впитывая жизнь героя, пытаясь понять его личность. К сожалению, я не могла позволить себе такой роскоши — жить с героями. Я общалась с Ириной по телефону, переписывалась, приезжала. Потом в какой-то момент я сформулировала для себя, что нужно показать. Мне хотелось передать фотографически, что для Ирины трагедия ее сына и ее вера логично связаны. Есть такое словосочетание "несвятые святые". Это о тех обычных людях, которые живут рядом с нами своей повседневной жизнью, вместе с тем каждый день совершая невидимый подвиг и оставаясь при этом верными своим убеждениям. Т.к. моя героиня живет согласно Евангельским заповедям, мне хотелось отразить это и в фотографиях. Я отбирала и снимала сюжеты, которые содержат аллюзию на христианские сюжеты и символы: белый агнец, омовение ног, свет. Не знаю, насколько это читается, но думаю, что как автор, имею право на такое видение этой истории».

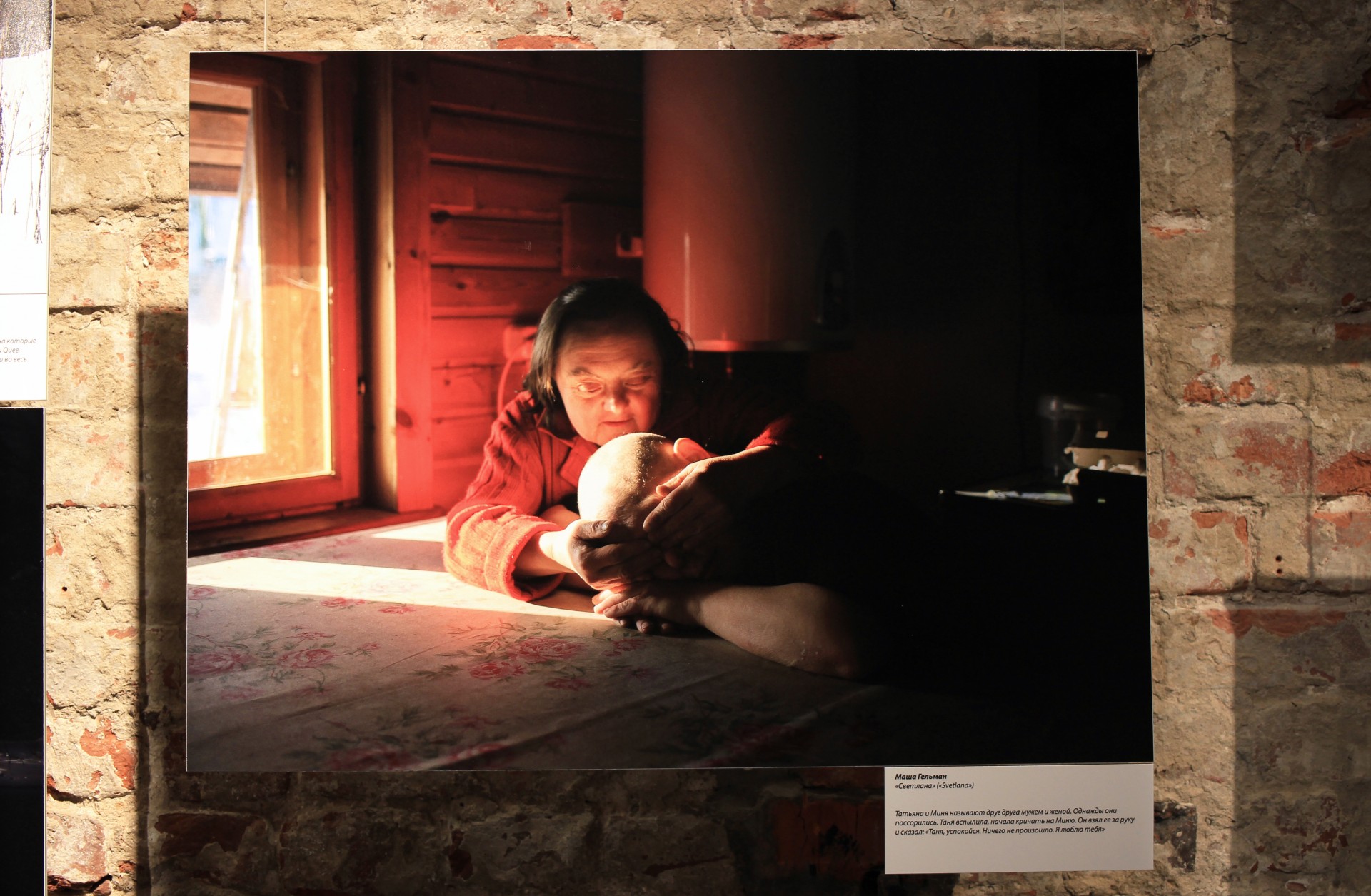

Маша Гельман «Светлана»

Описание:

В России к людям с ментальной инвалидностью относятся с предубеждением. Их не считают полноценными людьми, не берут на работу, не верят в их обучаемость. Чаще всего у них нет друзей, они редко выходят из дома. Но есть место, где все по-другому. «Светлана» - уникальная социальная деревня в России, в Ленинградской области. В деревне вместе с воспитателями и волонтёрами свободно живут люди с различными умственными и физическими особенностями развития. Ее жители отказываются от разделения на роли «больной»-«здоровый» или «нормальный»-«ненормальный». Каждый ценится как личность, и все трудятся на общее благо.

Описание:

В России к людям с ментальной инвалидностью относятся с предубеждением. Их не считают полноценными людьми, не берут на работу, не верят в их обучаемость. Чаще всего у них нет друзей, они редко выходят из дома. Но есть место, где все по-другому. «Светлана» - уникальная социальная деревня в России, в Ленинградской области. В деревне вместе с воспитателями и волонтёрами свободно живут люди с различными умственными и физическими особенностями развития. Ее жители отказываются от разделения на роли «больной»-«здоровый» или «нормальный»-«ненормальный». Каждый ценится как личность, и все трудятся на общее благо.

Мне удалось связаться с Марией и задать ей пару вопросов о фотосерии «Светлана».

-

@musikanttСудя по Вашим фотографиям про жизнь людей из деревни «Светлана», Вы сами жили некоторое время с ними?

@musikanttСудя по Вашим фотографиям про жизнь людей из деревни «Светлана», Вы сами жили некоторое время с ними? -

МарияЯ приехала в Светлану в 2016 году и с тех пор приезжала каждый месяц и жила там от 3 до 7 дней. Спасибо жителям за их помощь, открытость и доброту.

МарияЯ приехала в Светлану в 2016 году и с тех пор приезжала каждый месяц и жила там от 3 до 7 дней. Спасибо жителям за их помощь, открытость и доброту.

-

Как Вы узнали об этой деревне и почему решили снимать именно о ней?

Как Вы узнали об этой деревне и почему решили снимать именно о ней? -

Я узнала о деревне от своей знакомой, а потом много читала про них и про Кэмпхиллское движение, частью которого они являются. В целом меня вдохновило то, как люди чувствуют жизнь, как они воспринимают других, которые в чем-то отличаются от нас, стараются проживать каждый момент и мыслить без стереотипов. Поэтому мне захотелось узнать это место получше.

Я узнала о деревне от своей знакомой, а потом много читала про них и про Кэмпхиллское движение, частью которого они являются. В целом меня вдохновило то, как люди чувствуют жизнь, как они воспринимают других, которые в чем-то отличаются от нас, стараются проживать каждый момент и мыслить без стереотипов. Поэтому мне захотелось узнать это место получше.

-

Какие чувства Вы испытывали, когда фотографировали этих людей?

Какие чувства Вы испытывали, когда фотографировали этих людей? -

Разные, но каждый раз было что-то по-новому. В начале ребята очень позировали мне, поэтому несколько месяцев я снимала просто чтобы они привыкли к камере. Спустя время они перестали её замечать, она стала частью повседневной жизни, а не чем-то особенным. И тогда настало самое важное время.

Разные, но каждый раз было что-то по-новому. В начале ребята очень позировали мне, поэтому несколько месяцев я снимала просто чтобы они привыкли к камере. Спустя время они перестали её замечать, она стала частью повседневной жизни, а не чем-то особенным. И тогда настало самое важное время.

-

Что было самым трудным в процессе съёмок?

Что было самым трудным в процессе съёмок? -

Самым трудным было делать выбор - когда снимать, а когда помочь жителям в чем-то в повседневной жизни. Я не скажу, что у меня часто получалось, потому что приезжала не на длительный срок, но иногда я уезжала без единого снимка, потому что просто в чем-то помогала в это время.

Самым трудным было делать выбор - когда снимать, а когда помочь жителям в чем-то в повседневной жизни. Я не скажу, что у меня часто получалось, потому что приезжала не на длительный срок, но иногда я уезжала без единого снимка, потому что просто в чем-то помогала в это время.

Сергей Строителев «Связь»

Описание:

Надя 5 лет работала волонтером в психоневрологическом интернате под Санкт-Петербургом. Там она очень привязалась к одному из подопечных учреждения - мальчику Феде, к которого несколько тяжёлых неврологических заболеваний. Надя говорит, что увидела в глазах мальчика ум и доброту. С трудом ей удалось оформить опеку. Сейчас они живут в небольшой комнате в коммуналке. Федя не может остаться один ни на минуту. Они подолгу гуляют, Надя считает Феде вслух, смотрит с ним фильмы, играет. Иногда мальчик ведёт себя агрессивно и успокаивается только когда чувствует ласку и контакт. Это история не только о сострадании, но и об обязательствах, взятых навсегда.

Описание:

Надя 5 лет работала волонтером в психоневрологическом интернате под Санкт-Петербургом. Там она очень привязалась к одному из подопечных учреждения - мальчику Феде, к которого несколько тяжёлых неврологических заболеваний. Надя говорит, что увидела в глазах мальчика ум и доброту. С трудом ей удалось оформить опеку. Сейчас они живут в небольшой комнате в коммуналке. Федя не может остаться один ни на минуту. Они подолгу гуляют, Надя считает Феде вслух, смотрит с ним фильмы, играет. Иногда мальчик ведёт себя агрессивно и успокаивается только когда чувствует ласку и контакт. Это история не только о сострадании, но и об обязательствах, взятых навсегда.

-

Сергей Строителев«Я познакомился с этой семьей, когда снимал йогу для особых детей. Их пара мне показалась очень гармоничной, и я решил взять номер Нади. Через пару месяцев позвонил и предложил сделать историю. Я с ними не жил, просто приходил, и мы вместе проводили время. Эту историю не было трудно снимать - она все-таки про любовь и надежду, а не про безысходность».

Сергей Строителев«Я познакомился с этой семьей, когда снимал йогу для особых детей. Их пара мне показалась очень гармоничной, и я решил взять номер Нади. Через пару месяцев позвонил и предложил сделать историю. Я с ними не жил, просто приходил, и мы вместе проводили время. Эту историю не было трудно снимать - она все-таки про любовь и надежду, а не про безысходность». -

Уходя с выставки, я заговорила с пожилой женщиной, смотрительницей фотоцентра.

И меня так тронула ее искренность и простота. Она раскрылась, посвятила меня в свои мысли о «Прямом взгляде».

И меня так тронула ее искренность и простота. Она раскрылась, посвятила меня в свои мысли о «Прямом взгляде».

-

-Как же люди реагируют на работы? С каким впечатлением от вас уходят?

-Как же люди реагируют на работы? С каким впечатлением от вас уходят? -

-Ну, многие говорят: «Ужас», кто-то просто смотрит и быстро уходит - все по-разному. Молодежь вроде вашего возраста приходит из любопытства, интереса, просто глянуть, пройтись, а люди постарше уже более живо относятся, эмоционально как-то. Говорят: «Дааа, страшно...». И действительно страшно, если представить...

-Ну, многие говорят: «Ужас», кто-то просто смотрит и быстро уходит - все по-разному. Молодежь вроде вашего возраста приходит из любопытства, интереса, просто глянуть, пройтись, а люди постарше уже более живо относятся, эмоционально как-то. Говорят: «Дааа, страшно...». И действительно страшно, если представить...

-

-Давно ли проводится выставка «Прямой взгляд»? Как часто?

-Давно ли проводится выставка «Прямой взгляд»? Как часто? -

-Каждый год, с 2016 уж точно проходит. И каждый раз направленность меняется и, соотвественно, авторы разные.

-Каждый год, с 2016 уж точно проходит. И каждый раз направленность меняется и, соотвественно, авторы разные.

Вот прошлая выставка была посвящена 50-летию ввода войск Варшавского договора в Чехословакию. Было много аннотаций о том, чего мне в юности никогда не рассказывали. Даже думать о таком не могли.

Тогда вступление в другую страну считалось освобождением, а на самом деле...

-

-А что Вы думаете по поводу фоторабот «Прямого взгляда»?

-А что Вы думаете по поводу фоторабот «Прямого взгляда»? -

-Знаете, есть настолько выразительные работы, что дрожь по телу. Но такова жизнь! Мы, к счастью нашему, в другом мире живём, но чуть в глубинку воткнуться - и там, наверное, примерно то же самое...

-Знаете, есть настолько выразительные работы, что дрожь по телу. Но такова жизнь! Мы, к счастью нашему, в другом мире живём, но чуть в глубинку воткнуться - и там, наверное, примерно то же самое...

-

-Лично меня сильно впечатлила сама работа фотографа, процесс съёмок, например, в серии «Война продолжается» или «26 дней». Чего только стоит кадр в таких-то условиях?

-Лично меня сильно впечатлила сама работа фотографа, процесс съёмок, например, в серии «Война продолжается» или «26 дней». Чего только стоит кадр в таких-то условиях? -

-Многие и погибают, работая в горячих точках... Конечно, надо и психику иметь здоровую, чтобы все это наблюдать. Когда на фотографию смотришь - и то мурашки, а что же, когда все живьём видишь? Страшно.

-Многие и погибают, работая в горячих точках... Конечно, надо и психику иметь здоровую, чтобы все это наблюдать. Когда на фотографию смотришь - и то мурашки, а что же, когда все живьём видишь? Страшно.

Поэтому такие выразительные моменты поймать - самое сложное. Даже взять самую примитивную фотографию: нужно же найти, где ты будешь и в какое время, ведь можно прийти через пять минут, а будет уже совсем другое.

В общем, впечатление жуткое, скажем так. Есть, конечно, над чем подумать...

Нам надо ценить то, что есть, и всегда стремиться помогать. Конечно, не все в наших силах, поэтому надо просто жить честно и всё.

Знаете, собрав воедино все мысли — и свои, и чужие, слова самих фотографов, еще раз убеждаешься в том, что это толкает задуматься.

Пересмотреть то, что нас мучает, задать себе вопрос: истинно ли оно? Стояще ли?

Ведь мы часто гонимся за накрученными проблемами, ложными страданиями, даже не думая о том, что они, как бы странно ни звучало, могли бы быть счастьем для людей с фотографий «Прямого взгляда».

Для тех, кому говорить — мука, а двигаться — терзание. Кто переживает психические расстройства, голод и безработицу, потери близких. Кто находится в положении, выйти из которого крайне тяжело. Но даже они, как бы плохо им ни было, ищут выход и не теряют надежду. Восхищает.

Восхищают и наши фотографы, которые «захватывают» и «щёлкают» моменты, отдающиеся тем же самым щелчком в душе зрителя. Жаль, что об их талантах мало кто знает.

К чему же я все-таки подвожу?

Пересмотреть то, что нас мучает, задать себе вопрос: истинно ли оно? Стояще ли?

Ведь мы часто гонимся за накрученными проблемами, ложными страданиями, даже не думая о том, что они, как бы странно ни звучало, могли бы быть счастьем для людей с фотографий «Прямого взгляда».

Для тех, кому говорить — мука, а двигаться — терзание. Кто переживает психические расстройства, голод и безработицу, потери близких. Кто находится в положении, выйти из которого крайне тяжело. Но даже они, как бы плохо им ни было, ищут выход и не теряют надежду. Восхищает.

Восхищают и наши фотографы, которые «захватывают» и «щёлкают» моменты, отдающиеся тем же самым щелчком в душе зрителя. Жаль, что об их талантах мало кто знает.

К чему же я все-таки подвожу?

В начале заметки я спросила: «О чем же все это?».

Мне кажется, четкого ответа нет, ведь каждому — своё. Лично я вижу так:

«Прямой взгляд» — это о взгляде не только на фотографию, но и на самого себя. Даже не «на», а «внутрь». Это как механизм, работающий в обе стороны. Ты смотришь на то, что вскоре возвращается мыслью, эмоцией, чувством. И это прекрасно.

Мне кажется, четкого ответа нет, ведь каждому — своё. Лично я вижу так:

«Прямой взгляд» — это о взгляде не только на фотографию, но и на самого себя. Даже не «на», а «внутрь». Это как механизм, работающий в обе стороны. Ты смотришь на то, что вскоре возвращается мыслью, эмоцией, чувством. И это прекрасно.

А как видишь ты?

Комментарии:

Вы должны Войти или Зарегистрироваться чтобы оставлять комментарии...